Question to the brain

Dem schönsten aller Gefühle auf der Spur:

Published: 10.03.2019

Ein Realschüler aus der 8. Klasse fragt: Wie entsteht Liebe im Gehirn?

The editor's reply is:

Prof. Dr. Jens Prüssner, Leiter der AG Klinische Neuropsychologie an der Universität Konstanz:

Liebe kommt in vielen verschiedenen Formen. Da ist die Liebe zu den Eltern, zum Partner, zu seinen Kindern, zu engen Freunden, und man kann sicher oft von Liebe zu seinen Haustieren reden. Jeder, der sich schon mal so richtig in jemanden verliebt hat, weiß, dass das ein überwältigendes Gefühl sein kann. Beim akuten Verliebtsein treten alle anderen Gefühle in den Hintergrund, die Stimmung ist über Wochen gehoben, und man denkt ununterbrochen an die andere Person. Als Folge verändern eine Vielzahl von chemischen Botenstoffen ihre Konzentrationen im Gehirn und im Körper. So erhöht das während der größten Verliebtheit im Nebennierenmark ausgeschüttete Adrenalin direkt den Puls. Wohl deshalb wurde früher der Sitz des Liebesgefühls im Herzen verortet, und das Herz dient in vielen Kulturen weiterhin als Symbol der Liebe (so auch bei uns). Dabei ist dieser Prozess derselbe wie bei einer Alarmreaktion, wir interpretieren die physiologische Veränderung nur weit positiver. Der eigentliche Ursprung der Liebe ist aber natürlich im Gehirn, wo es zu erstaunlichen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arealen kommt, die in ihrer Gesamtheit das Gefühl der Liebe verursachen.

Was passieren muss, damit wir in einem anderen Menschen plötzlich die wichtigste Person in unserem Leben sehen, ist dabei noch recht wenig erforscht. Hier spielen wohl evolutionär entstandene instinktive Verhaltensmuster eine Rolle, die das Überleben der Art gewährleisten. Dazu kommen gerade beim Menschen sicherlich auch komplexere Faktoren, die durch persönliche Erfahrungen individuelle Unterschiede erzeugen. Was aber passiert, wenn dieser Moment gekommen ist, dazu gibt es inzwischen recht gesicherte Erkenntnisse.

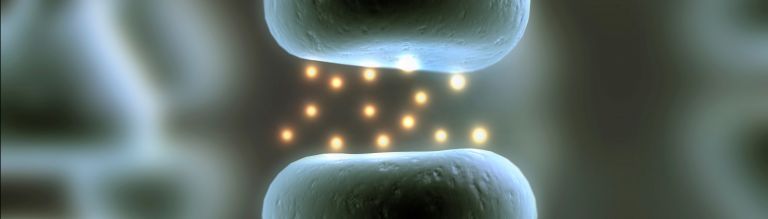

Im Gehirn spielt bei der Entstehung von Liebe das Belohnungssystem eine wichtige Rolle. Wenn steigende Dopaminspiegel im Nucleus accumbens Rezeptoren aktivieren, erleben wir ein belohnendes Glücksgefühl. Erhöhte Dopaminwerte werden mit Motivation und Antrieb in Verbindung gebracht. Viele Suchtmittel wirken auf das Belohnungssystem wie Dopamin, so z.B. Kokain. Symptome beim Entzug der Droge ähneln den Gefühlen, die sich einstellen, wenn der Partner längere Zeit abwesend ist, oder der potenzielle Partner die Liebe nicht erwidert – ein „gebrochenes Herz“ verursacht sogar echten Schmerz.>

Andererseits ändern sich beim Verliebtsein im Gehirn auch die Mengen von Serotonin (produziert im Nucleus raphe). Am bekanntesten ist Serotonin wohl aus der Depressionsforschung, da es bei Störungen zu depressiven Verstimmungen oder schweren Depressionen kommen kann. Eines der bekanntesten antidepressiven Medikamente, wirkt durch künstliche Erhöhung der Serotoninspiegel. Liebeskummer ähnelt in vielerlei Hinsicht der Depression, und Serotonin mag hierbei eine Rolle spielen. Die Serotoninbalance ist bei psychiatrischen Auffälligkeiten wie Zwangsstörungen verändert, und zu niedrige Mengen an Serotonin stehen im Zusammenhang mit impulsiven Handlungen sowie Aggressivität. Das erklärt vielleicht das kopflose Verhalten, das manche Verliebte an den Tag legen.

Ein weiterer Faktor beim Verliebtsein, insbesondere bei körperlicher Intimität, spielt ein recht gut erforschtes Hypophysen-Hormon – das Oxytocin. Es wird vor allem dann ausgeschüttet, wenn wir an den Intimbereichen berührt werden, wie das beim Geschlechtsverkehr der Fall ist. Die Folge scheint eine Zunahme der Partnerbindung zu sein. Bei der Frau wird sowohl beim Geburtsvorgang als auch beim Stillen die Oxytocin-Ausschüttung stimuliert, was zu einer verstärkten Bindung an das Kind führt. Hierzu gibt es sehr interessante Studien an Präriewühlmäusen, die eigentlich lebenslang einem Partner treu bleiben. Fehlt ihnen aber aufgrund einer Mutation das Oxytocin, werden sie zu Einzelgängern.

Zusammengefasst gründet sich das oft überwältigende Gefühl des Verliebtseins, die „Schmetterlinge im Bauch“, wohl zu einem guten Teil auf diesem Cocktail aus verschiedenen biologischen Wirkstoffen. Das enterische Nervensystem, welches die Darmaktivität steuert, reagiert genau wie das Gehirn auf diese Stoffe. Dabei ist das Objekt der romantischen Liebe, besonders beim Menschen, aber auch bei Tieren, sehr variabel. Das zeigte vor einigen Jahren die Umwerbung eines Tretbootes durch einen männlichen Schwan – der war durch seine Gehirnchemie so verblendet, dass er das schwanenförmige Gefährt für eine potenzielle Liebelei hielt.

Aufgezeichnet von Andreas Grasskamp

Adrenalin

Adrenalin/-/adrenaline

Gehört neben Dopamin und Noradrenalin zu den Katecholaminen. Adrenalin, auch Epinephrin genannt, ist das klassische Stresshormon. Es wird im Nebennierenmark produziert und bewirkt eine Steigerung der Herzfrequenz sowie der Stärke des Herzschlags und bereitet so den Körper auf erhöhte Belastung vor. Im Gehirn wirkt Adrenalin auch als Neurotransmitter (Botenstoff), hier bindet es an sogenannte Adenorezeptoren.