Spezialisten für Empathie

- Frauen schneiden bei Empathie-Tests oft besser ab als Männer und reagieren auch neuronal stärker auf das Leid anderer.

- Empathiefähigkeit lässt sich nur schwer per Fragebogen messen, da die Meinung über das eigene empathische Talent das Ergebnis verfälschen kann.

- Während Lesen die Fähigkeit zum Perspektivwechsel trainiert, verstärkt langjährige Mitgefühlsmeditation die empathische Reaktion des Gehirns.

- Ob man Mitgefühl empfindet und in welchem Ausmaß, hängt nicht nur von der individuellen Empathiefähigkeit, sondern auch vom Gegenüber und der Situation ab.

Wenn auf der sinkenden Titanic Rose ihrem Jack zuhaucht: „Ich geh nicht ohne dich“, kullern im Kinosaal die Tränen und knistern die Taschentücherpackungen in der Dunkelheit. Zum Filmheulen bekennen sich danach meist vor allem Frauen – schließlich gelten sie gemeinhin als das mitfühlendere Geschlecht! Ein Ruf, der auch durchklingt, wenn Frauen ihrem Partner vorwerfen: „Du bist so blind für Gefühle.“ Doch gibt es jenseits von Kinoerfahrungen oder streitenden Paaren Anhaltspunkte, dass Frauen besonders empathisch sind? Oder sind möglicherweise Psychotherapeuten oder gar Mönche die wahren Meister der Empathie?

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Das empathische Geschlecht?

Frauen waren bereits in den 1980ern die heißen Kandidaten für diesen Titel: Damals entdeckten Psychologen, dass weibliche Säuglinge stärker als männliche eine primitive Form der Empathie zeigen. Sie brechen häufiger in Tränen aus, wenn andere Kleinkinder weinen. Auch als Frauen über sich selbst per Fragebögen Auskunft geben sollten, erschienen sie empathischer als Männer – ein Ergebnis, das mittlerweile verschiedene Studien bestätigt haben.

So liegt der weibliche Empathiequotient im Schnitt meist um wenige Punkte höher als der männliche. Dieser wurde maßgeblich entwickelt von Simon Baron-Cohen, um zu messen, wie leicht man die Gefühle anderer erfasst und wie sehr man diese Emotionen selbst nachempfindet. Die Befragten müssen dabei angeben, inwieweit sie bestimmten Aussagen zustimmen beziehungsweise diese ablehnen – etwa: „Ich kümmere mich gern um andere.“ Oder: „Als Kind habe ich gerne Würmer zerschnitten, um zu schauen, was passiert.“ Während beim ersten Item eine starke Zustimmung für eine hohe Empathiefähigkeit spricht, sollten mitfühlende Menschen beim zweiten eher ablehnend reagieren. Auch basierend auf Untersuchungen mit seinem eigenen Text formuliert der Psychologe von der University of Cambridge in seinem Buch „The essential difference: Men, Women and the extreme Male Brain“ eine recht provokante These: „Das weibliche Gehirn ist vor allem für Empathie programmiert. Das männliche Gehirn ist vor allem für das Verstehen und Bauen von Systemen programmiert.“

Doch psychologische Testverfahren wie die Ermittlung des Empathiequotienten sind umstritten. „Es wird stark diskutiert, ob solche Angaben wirklich Empathiefähigkeit erfassen oder nur den Glaube, man sei empathisch“, erklärt die Neurowissenschaftlerin Susanne Leiberg von der Universität Zürich. Gerade bei den weiblichen Probanden könnte das gesellschaftliche Bild einen entscheiden Einfluss haben: „Frauen werden für mitfühlender gehalten und schätzen sich dann auch eher so ein“, sagt Leiberg.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

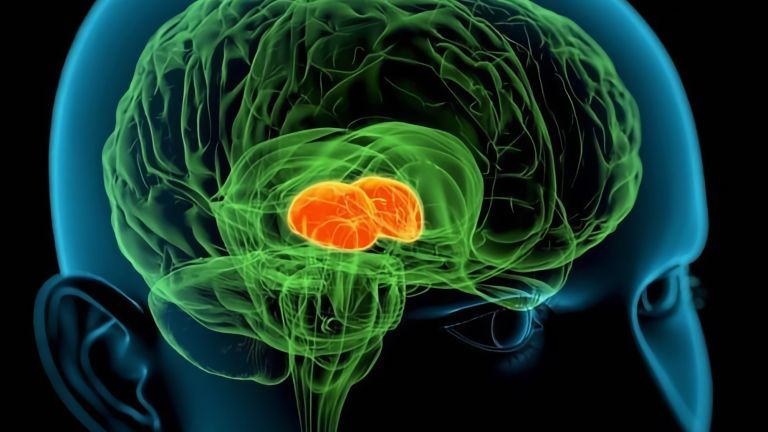

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

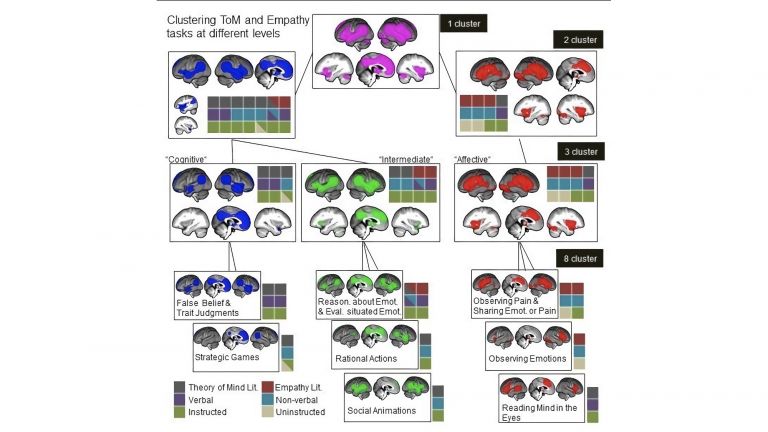

Untersuchungen im Hirnscanner

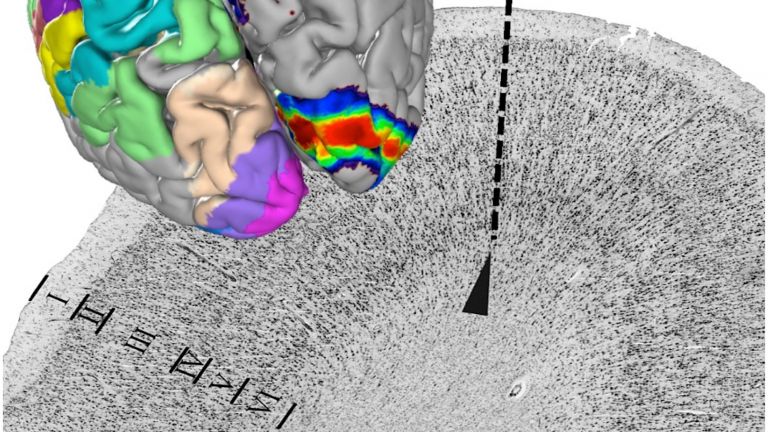

Schon 1983 kam eine Metaanalyse mehrere Studien zu dem Schluss, dass die gefundenen Geschlechtsunterschiede in Sachen Empathie „eine Funktion der Methoden sind, die benutzt wurden, um Empathie zu bemessen.“ Eine Methode, mit der Hirnforscher heute oft nach den Spezialisten für Empathie suchen, gab es seinerzeit noch gar nicht – die funktionelle Magnetresonanztomografie Dieses bildgebende Verfahren benutzte 2011 auch ein Team um Fernando Barrios um weibliche und männliche Studienteilnehmer zu untersuchen, während diese mitleiderregende Fotografien betrachteten, etwa von weinenden Kindern. Dabei stellte er fest: In den Gehirnen der Frauen waren bei den Mitgefühl-Bildern Hirnregionen verstärkt aktiv, die an grundlegenden emotionalen, empathischen und moralischen Prozessen beteiligt sind – konkret der anteriore cinguläre Cortex und verschiedene frontale und temporale Bereiche der Hirnrinde.

Dagegen beschränkte sich der Aktivitätsanstieg in den männlichen Gehirnen überwiegend auf den occipitalen Cortex und den parahippocampalen Gyrus, also auf Regionen, „die eher mit gelerntem Verhalten zusammenhängen“, wie Fernando Barrios sagt. „Die Frauen dagegen scheinen die Gefühle anderer stärker innerlich zu repräsentieren und zeigen insgesamt eine vielfältigere und stärkere Aktivierung“, so der Forscher.

Ob es dem Neurobiologen aber gelungen ist, tatsächlich Empathie zu messen, ist durchaus fraglich – weil die in den Frauenhirnen aktiven Hirnareale nur teils mit den Strukturen übereinstimmen, die nach dem derzeitigen Kenntnisstand zum neuronalen Empathienetzwerk gehören. Zwar mehren sich in neurowissenschaftlichen Studien die Hinweise, dass die beiden Geschlechter auf unterschiedliche Verarbeitungsstrategien zurückgreifen, wenn sie sich Tests unterziehen, die an die empathischen Fähigkeiten appellieren. Doch die Frage, ob Frauen wirklich die „Meister des Mitgefühls“ sind, kann auch die Hirnforschung noch nicht beantworten.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Funktionelle Magnetresonanztomographie

Funktionelle Magnetresonanztomographie/-/functional magnetic resonance imaging

Eine Modifikation der Magnetresonanztomographie oder –tomografie (MRT, englisch MRI) die die Messung des regionalen Körperstoffwechsels erlaubt. In der Hirnforschung wird besonders häufig der BOLD-Kontrast (blood oxygen level dependent) verwendet, der das unterschiedliche magnetische Verhalten sauerstoffreichen und sauerstoffarmen Bluts nutzt. Ein hoher Sauerstoffverbrauch kann mit erhöhter Aktivität korreliert werden. fMRT-Messungen haben eine gute räumliche Auflösung und erlauben so detaillierte Information über die Aktivität eines bestimmten Areals im Gehirn.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Anteriorer cingulärer Cortex

Anteriorer cingulärer Cortex/Cortex cingularis anterior/anterior cingulate cortex

Der vordere Bereich des cingulären Cortex (Gyrus cinguli oder cingulärer Gyrus) spielt nicht nur bei autonomen Funktionen wie Blutdruck und Herzschlag eine Rolle, sondern auch bei rationalen Vorgängen wie der Entscheidungsfindung. Zudem ist dieser Hirnbereich in emotionale Prozesse involviert, beispielweise in die Kontrolle von Impulsen. Anatomisch zeichnet sich der anteriore cinguläre Cortex (ACC) dadurch aus, dass er eine große Zahl von Spindelneuronen besitzt. Diese speziellen Nervenzellen haben eine lange, spindelförmige Struktur und wurden bisher nur bei Primaten, einigen Wal– und Delfinarten sowie bei Elefanten gefunden. Spindelneurone tragen zu der Fähigkeit dieser Arten bei, komplexe Probleme zu lösen.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Der Cortex cerebri, kurz Cortex genannt, bezeichnet die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Der Cortex cerebri, kurz Cortex genannt, bezeichnet die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Recommended articles

Übung macht den Meister

Jedenfalls sind sie nicht die einzigen Kandidaten für den Spitzenplatz. Verschiedene Personengruppen, die sich häufig in Empathie üben, dürfen ebenfalls nach dem Titel schielen. Dabei muss das Training nicht mal im wahren Leben stattfinden, vermuteten Wissenschaftler der York University in Toronto: Wer gerne die ein oder andere Träné über einem Liebesschmöker vergießt oder bei Kriminalromanen erschauert, könnte damit seine Fähigkeit zu Mitgefühl befeuern, so deren These. Um diese zu bestätigen, befragte das Team um Raymond Mar Leseratten und stellte fest: Je mehr Autoren von fiktionaler Literatur den Probanden geläufig waren, desto bessere Werte erreichten sie in einem Test, bei dem es galt, anhand der Augenpartie einer Person deren aktuelle Stimmung zu erkennen. „Dieser Test misst vor allem die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen“, stellt Susanne Leiberg klar. „Dass Romane lesen oder auch Filme schauen diese Kompetenz trainiert, kann ich mir gut vorstellen. Aber Empathie würde ich davon trennen, da man dabei das Gefühl der anderen Person mitempfindet.“

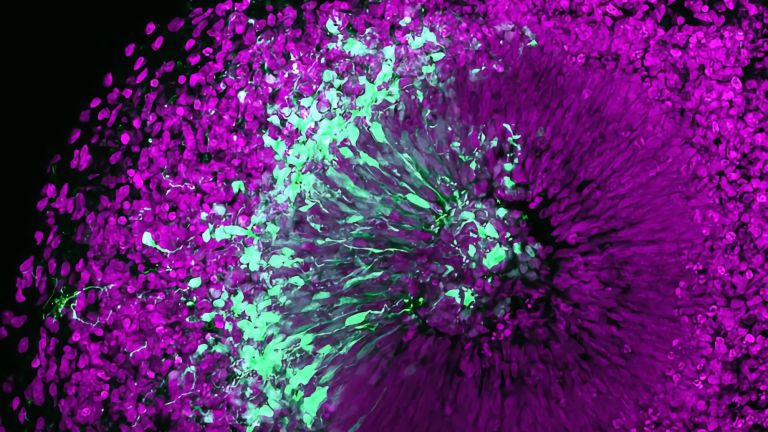

Ebenfalls im Geiste trainierten auch die Mönche, die an einer Studie von Antoine Lutz teilnahmen, ihr Mitgefühl – mit einer speziellen Meditationstechnik, die sie seit Jahren praktizierten. Während sich die Mönche in diesem Meditationszustand befanden, spielte ihnen Kognitionsforscher Lutz von der University of Wisconsin verschiedene Geräusche vor und zeichnete dabei die Hirnaktivität auf. Zum Vergleich wurde dieselbe Untersuchung an Meditationsnovizen durchgeführt. Tatsächlich reagierten die Gehirne der erfahrenen Meditierer stärker auf negative Geräusche wie Babyschreie oder Hilferufe als die der Meditationsneulinge: In verschiedenen somatosensorischen Arealen und der Inselrinde war die Aktivität deutlich höher. Diese Bereiche des Cortex verarbeiten nicht nur Gefühle und Affekte, sondern sind auch stärker aktiv, wenn wir uns in andere hineinversetzen. Zudem sind sie offenbar auch beim Empfinden von Empathie beteiligt.

Denn in einigen der Regionen feuerten die Nervenzellen intensiver, wenn die Mönche sich erfolgreich in Mitgefühl versenkten. Das langjährige Training, so vermutet Lutz, hat die Schaltkreise des Gehirns für Empathie und Perspektivwechsel verändert, so dass sie empfindlicher reagieren. Da das Ziel der Meditation darin bestehe, altruistisches Verhalten zu fördern, lösten vor allem die negativen Geräusche eine stärkere Aktivität aus, weil sie signalisieren, dass jemand Hilfe benötigt. „Die Autoren interpretieren den Befund so, dass das Gehirn sensibler für diese emotionalen Geräusche ist. Aber es ist schwierig, zu überprüfen, ob sich die Probanden auch empathisch verhalten“, sagt Susanne Leiberg.

Tag für Tag üben sich auch Psychotherapeuten im Mitgefühl. Dies geht so weit, dass während der Therapiesitzung die Hautleitfähigkeit, die ein Maß für den emotionalen Zustand ist, von Therapeut und Patient übereinstimmen kann. „Es ist natürlich die Frage, ob das Empathie ist“, meint Leiberg. „Aber die Befunde entsprechen der Shared-Physiology-These; die besagt, dass man in den gleichen körperlichen Zustand gelangt, wenn man mit jemandem mitfühlt: sowohl neuronal, als auch peripher-physiologisch.“

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Insellappen

Insellappen/Lobus insularis/insula

Der Insellappen ist ein eingesenkter Teil des Cortex (Großhirnrinde), der durch Frontal-, Temporal– und Parietallappen verdeckt wird. Diese Überlagerung wird Opercula (Deckel) genannt. Die Insula hat Einfluss auf die Motorik und Sensorik der Eingeweide und gilt in der Schmerzverarbeitung als Verbindung zwischen kognitiven und emotionalen Elementen.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Der Cortex cerebri, kurz Cortex genannt, bezeichnet die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

„And the winner is…“

Sind also Frauen, die gerne lesen, als Psychotherapeutinnen arbeiten und zudem noch meditieren, also die absoluten Spezialisten in Sachen Mitgefühl? Schaut man sich nur die Ergebnisse einzelner Studien an, könnte man das meinen. Doch Susanne Leiberg stellt sofort klar: „Niemand ist in jeder Situation und allen gegenüber empathisch. Die Fairness oder die Gruppenzugehörigkeit des Leidenden, aber auch unsere eigene Aufmerksamkeit können beeinflussen, wie viel Empathie wir empfinden.“ Und last not least die eigene Persönlichkeit. Denn in einem sind sich die Experten einig: Empathiefähigkeit ist vor allem eine individuelle Eigenschaft, die am stärksten von Mensch zu Mensch variiert – und nicht zwischen den Geschlechtern.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Bewusstseinsinhalten konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

zum Weiterlesen:

- Lutz, A. et al.: Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion Mediation: Effects of Mediative Expertise. PLoS One. 2008; 3(3):1 – 10 (zum Abstract).

- Marci, C. et al.: Physiologic Correlates of Perceived Therapist Empathy and Social-Emotional Process During Psychotherapy. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2007; 195(2):103 – 111 (zum Abstract).

- Mercadillo, R. et al.: Perception of suffering and compassion experience: Brain gender disparities. In: Brain and Cognition. 2011; 76(1):5 – 14 (zum Abstract).

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Ursprünglich haben Frauen von diese Fähigkeiten mehr bekommen, damit sie ihre Kinder versorgen und beschützen können....

Männer bekamen wenige Mitgefühl, dafür mehr Agression , damit sie aut der Jagt nach Nahrung nicht die gejagte werden.