Den schwarzen Hund zähmen

Die ersten Antidepressiva wurden zufällig entdeckt – und bis heute ist nicht klar, wie sie helfen, die Krankheit zu mildern. Forscher wollen ihrer Wirkweise auf die Spur kommen und so auch verstehen, wie Depressionen überhaupt entstehen.

Scientific support: Prof. Dr. Peter Falkai

Published: 11.01.2012

Difficulty: intermediate

- Die Mechanismen im Gehirn, die zu Depressionen führen, sind kaum verstanden.

- Auch die Wirkweise der meisten Medikamente ist nicht bis ins Detail aufgeklärt. Die meisten Antidepressiva wurden zufällig entdeckt.

- Lange galten Hirnbotenstoffe wie Serotonin als treibende Kraft bei der Entstehung von Depressionen. Inzwischen erforschen Wissenschaftler vor allem das Stresshormonsystem als mögliche Ursache.

- Als wirksamste Therapie gilt heute immer noch die Elektrokrampftherapie.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Serotonin

Serotonin/-/serotonin

Ein Neurotransmitter, der bei der Informationsübertragung zwischen Neuronen an deren Synapsen als Botenstoff dient. Er wird primär in den Raphé-Kernen des Mesencephalons produziert und spielt eine maßgebliche Rolle bei Schlaf und Wachsamkeit, sowie der emotionalen Befindlichkeit.

Stresshormonsystem

Stresshormonsystem/-/stress hormone system

Bei der Stressantwort arbeiten das sympathische Nervensystem und eine Reihe von Hormondrüsen – der Hypothalamus, die Hypophyse und die Nebennierenrinde – zusammen, um den Organismus auf erhöhte Anforderungen vorzubereiten. Das sympathische Nervensystem nutzt die Hormone Adrenalin und Noradrenalin als Botenstoffe. Durch deren Aktivität steigen Atem– und Herzfrequenz an; gleichzeitig wird die Muskulatur besser durchblutet. Während der Stressreaktion schüttet die Nebennierenrinde das Hormon Cortisol aus, das als natürliche Bremse wirkt: Übersteigt die Konzentration an Cortisol im Blut einen Schwellenwert, so wird das parasympathische Nervensystem aktiviert, welches seinen Gegenspieler – das sympathische Nervensystem – dämpft.

Elektrokrampftherapie

Elektrokrampftherapie/-/electroconvulsive therapy

Ein Therapieverfahren, das bei schweren psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Schizophrenie eingesetzt wird. Die Elektrokrampftherapie (EKT) – umgangssprachlich auch als „Elektroschocktherapie“ bezeichnet –, wurde in den 1930er Jahren entwickelt. Während der Behandlung entsteht im Gehirn unter kontrollierten Bedingungen ein Krampf, der geschädigte Neuronen dazu anregen soll, sich zu regenerieren und neu zu organisieren. Wirksamkeit und Nutzen der EKT sind umstritten, werden in den letzten Jahren aber zunehmend bestätigt. Heute wird die Anwendung nur noch unter Narkose durchgeführt.

Am schlimmsten waren für Samuel Johnson die Nächte. Er hatte Angst davor, allein zu sein, Angst davor einzuschlafen, Angst davor, verrückt zu werden. Sein Leben lang litt der englische Dichter unter einer furchtbaren Depression, die er als “schwarzen Hund” bezeichnete. Ein Bild, das auch andere, die mit der Krankheit lebten, aufnahmen, etwa Winston Churchill. Kein Wunder, denn wie ein dunkles Haustier verfolgt die Niedergeschlagenheit den Patienten überall hin. Und beißt der Hund fest zu, sind die Symptome äußerst unangenehm: Patienten fühlen sich matt und müde, nichts bereitet ihnen mehr Freude oder interessiert sie. Hinzu können Schlafstörungen kommen, Appetitlosigkeit, Schuldgefühle, Unruhe, Selbstmordgedanken. Der Bestsellerautor William Styron schrieb über seine Depression: „Der Schmerz ist unerbittlich und was diesen Zustand so unerträglich macht, ist, dass man vorher weiß: Es wird kein Heilmittel geben – nicht in einem Tag, einer Stunde, einem Monat oder einer Minute.“

Seit Jahrzehnten versuchen Forscher und Ärzte den schwarzen Hund zu zähmen, ihn unter ihre Kontrolle zu zwingen. Aber bis heute ist die Krankheit nur schwer in den Griff zu bekommen. Gute Erfolge erzielt oft die Psychotherapie. Bei stärkeren Depressionen jedoch empfehlen Ärzte zusätzlich auch Medikamente, die bei einer besonders schweren Erkrankung sogar als unerlässlich gelten. Dass es heute überhaupt brauchbare Medikamente gibt, verdanken Patienten der unermüdlichen Suche nach guten Wirkstoffen und Behandlungsmethoden gegen den schwarzen Hund. Es ist eine Geschichte voller Wendungen, herber Enttäuschungen – und glücklicher Treffer.

Schlafstörungen

Schlafstörung/-/sleep disorder

Ein Sammelbegriff für verschiedene Phänomene, die sich dadurch auszeichnen, dass die Betroffenen keinen erholsamen Schlaf haben. Hierzu können sowohl psychische als auch organische Ursachen beitragen. Die Symptome reichen von Problemen beim Einschlafen und Durchschlafen bis hin zu unerwünschten Verhaltensweisen im Schlaf wie etwa Schlafwandeln, ruhelose Beine beim Einschlafen („restless legs“), Atemaussetzer im Schlaf („Schlafapnoe“) etc. Schätzungen zufolge leiden in den westlichen Ländern bis zu 30 Prozent aller Erwachsenen an irgendeiner Form von Schlafstörung. Die Suche nach den Ursachen ist häufig kompliziert, eine Analyse im Schlaflabor die beste Untersuchungsmethode.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Erste Antidepressiva wurden durch Zufall entdeckt

„Die meisten Behandlungen gegen Depression sind zufällig entdeckt worden“, sagt Isabella Heuser, Leiterin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Berliner Universitätsklinikum Charité. Das erste Medikament gegen Depressionen, Iproniazid, wurde in den 50er-Jahren eigentlich als Mittel gegen die Tuberkulose getestet. „Dann hat man beobachtet, dass die Tuberkulose-Kranken in Davos mit einem Mal unangemessen glücklich waren“, sagt Heuser. War ein Mittel gefunden, den schwarzen Hund zu besiegen?

Tatsächlich wurde Iproniazid als erstes Medikament gegen Depression vermarktet – aber es brachte auch Risiken mit sich. Der Wirkstoff hemmt das Enzym Monoaminoxidase (MAO), das normalerweise eine Gruppe chemischer Verbindungen namens Amine abbaut. Dazu gehören auch Tyramin und Histamin, die zum Beispiel in Käse und Rotwein enthalten sind. Achteten Patienten bei der Ernährung nicht genau darauf, solche Lebensmittel zu vermeiden, konnten sich diese Stoffe im Körper anhäufen und sogar zum Tod führen. Heute werden Iproniazid und auch die meisten anderen MAO-Hemmer deshalb nur noch sehr begrenzt eingesetzt.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Was passiert bei Depressionen im Gehirn?

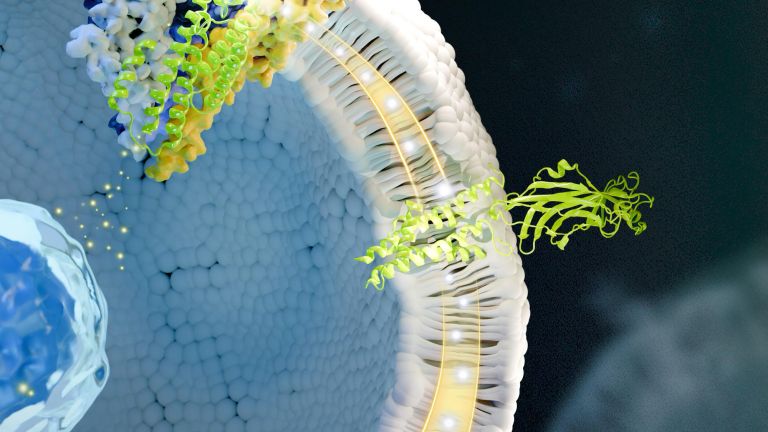

Aber die Entdeckung gab Forschern erstmals einen Ansatz zu verstehen, was bei der Depression im Gehirn passiert. Denn auch die Hirnbotenstoffe Noradrenalin, Serotonin und Dopamin gehören zu den Monoaminen. Die MAO-Hemmer wirken offenbar stimmungsaufhellend, möglicherweise indem sie den Abbau dieser Botenstoffe verhindern. War die Ursache von Depression also ein zu niedriger Spiegel dieser Botenstoffe im Gehirn? Darauf deutete auch eine weitere Gruppe von Anti-Depressionsmitteln hin, die zufällig gefunden wurde: die trizyklischen Antidepressiva. Auch sie erhöhten offenbar die Menge der Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin im Gehirn, indem sie die Nervenzellen daran hinderten, bereits ausgeschüttete Moleküle der Botenstoffe wieder aufzunehmen.

Die „Monoaminhypothese“ beherrschte die Depressionsforschung über Jahrzehnte und führte schließlich zur Entwicklung der ersten rational entwickelten Psychopharmaka: der Serotoninrückaufnahme-Inhibitoren, auf Englisch SSRIs abgekürzt. Diese Stoffe hemmen gezielt die Wiederaufnahme des Botenstoffes Serotonin. Als eines der ersten SSRIs kam Ende der 80er-Jahre Fluoxetin auf den Markt, das in Amerika als Prozac verkauft und dort von Millionen Menschen genommen wurde.

Bis heute sind SSRIs die Antidepressiva, die am häufigsten verschrieben werden. Wirklich neue Medikamente seien seither nicht auf den Markt gekommen, kritisiert Heuser: „Da gibt es viel Scheininnovation. So sind zwar Mittel auf den Markt gekommen, die die Wiederaufnahme von Noradrenalin hemmen, aber das ist nicht wirklich etwas Neues und Anderes.“ Dabei hat sich die Depressionsforschung inzwischen weitgehend von der Monoaminhypothese verabschiedet. „Natürlich spielen diese Botenstoffe eine wichtige Rolle, aber das ist banal, schließlich sind das Botenstoffe im Gehirn“, sagt Heuser. Dem stimmt auch Rainer Rupprecht zu. Der Leiter der Forschungsgruppe Molekulare Psychopharmakologie vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München sagt: „Die Depression ist eine viel zu komplexe Erkrankung, als dass sie nur an einem Mangel an Monoaminen liegen könnte.“

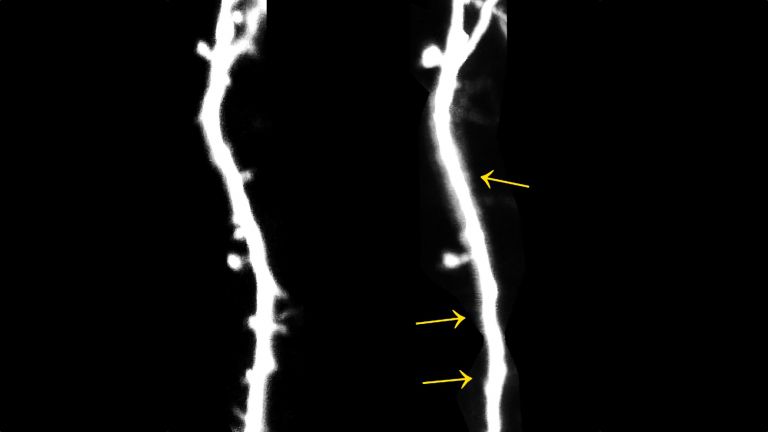

Der Monoaminhypothese widerspricht zudem ein simpler Befund: Die vorhandenen Medikamente gehen zwar innerhalb kürzester Zeit ins Gehirn und erhöhen dort innerhalb von Stunden den Spiegel von Serotonin. Eine Besserung ihrer Depressionen bemerken Patienten aber erst nach einigen Wochen. „Im Grunde verstehen wir noch nicht, warum die Antidepressiva, die wir haben, klinisch wirken“, sagt Rupprecht. „Die Wiederaufnahmehemmung mag eine Rolle spielen, andere Mechanismen aber auch.“ So gibt es Hinweise, dass die Medikamente auch zur Ausschüttung des Wachstumsfaktors BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) im Gehirn führen. Das Molekül kurbelt die Entstehung neuer Nervenzellen an – und die frischen Zellen helfen möglicherweise auch gegen Depressionen.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Serotonin

Serotonin/-/serotonin

Ein Neurotransmitter, der bei der Informationsübertragung zwischen Neuronen an deren Synapsen als Botenstoff dient. Er wird primär in den Raphé-Kernen des Mesencephalons produziert und spielt eine maßgebliche Rolle bei Schlaf und Wachsamkeit, sowie der emotionalen Befindlichkeit.

Dopamin

Dopamin/-/dopamine

Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff des zentralen Nervensystems, der in die Gruppe der Catecholamine gehört. Es spielt eine Rolle bei Motorik, Motivation, Emotion und kognitiven Prozessen. Störungen in der Funktion dieses Transmitters spielen eine Rolle bei vielen Erkrankungen des Gehirns, wie Schizophrenie, Depression, Parkinsonsche Krankheit, oder Substanzabhängigkeit.

Noradrenalin

Noradrenalin/-/noradranalin

Gehört neben Dopamin und Adrenalin zu den Catecholaminen. Es wird im Nebennierenmark und in Zellen des Locus coeruleus produziert und wirkt meist anregend. Noradrenalin wird oft mit Stress in Verbindung gebracht.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

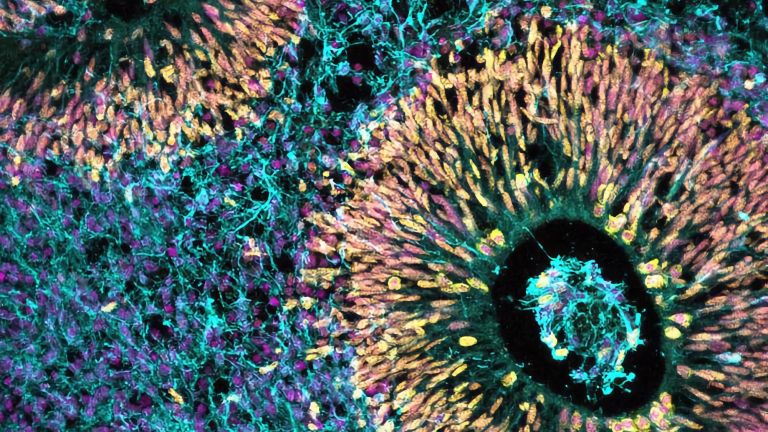

Forscher suchen im Stresssystem nach Ursachen

Und noch etwas spielt bei der Depression anscheinend eine entscheidende Rolle: Das Stresssystem. Schon vor vielen Jahren hatten Wissenschaftler festgestellt, dass bei manchen depressiven Menschen das Stresshormonsystem besonders aktiv ist. So finden sich in ihrem Blut größere Mengen des Stresshormons Cortisol als bei gesunden Patienten. Forscher haben vor allem eine Reaktionskette im Auge: In einer Stresssituation produziert der Hypothalamus das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH). Dieses führt in der Hypophyse dazu, dass das Adrenocorticotrope Hormon (ACTH) in die Blutbahn ausgeschüttet wird, was wiederum die Nebenniere anregt, Cortisol und auch Adrenalin zu produzieren. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hemmt sich die Reaktionskette selbst, da Cortisol im Gehirn an Glucocorticoidrezeptoren bindet und so die Ausschüttung von CRH herunterschraubt.

Bei gesunden Menschen reguliert das System sich also selbst. Vieles deutet aber darauf hin, dass bei Menschen mit Depressionen dieser Teil des Stresssystems gestört ist. Bei depressiven Patienten seien die Glucocorticoidrezeptoren im Gehirn offenbar herunter reguliert, sagt Heuser. „Deshalb produzieren sie immer mehr Cortisol.“ In Mausversuchen hat sich auch gezeigt, dass gängige Antidepressiva die Glucocorticoidrezeptoren im Gehirn mit der Zeit heraufregulieren – möglicherweise eine Erklärung ihres Effektes.

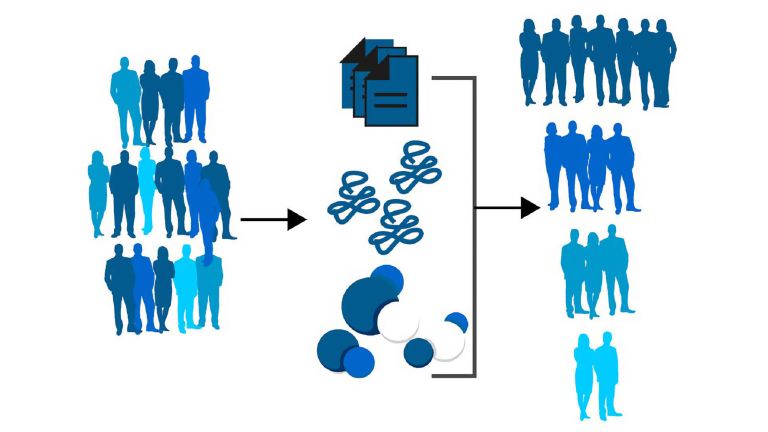

In dieses Stresssystem einzugreifen ist deshalb eines der Ziele von Forschern, die neue Antidepressiva entwickeln. Schon vor zehn Jahren entwickelten Forscher Moleküle, die die Rezeptoren für CRH blockieren und so die Aktivität des Stresssystems dämpfen sollen. Aber in klinischen Versuchen fielen die neuen Medikamente durch. Viele Patienten reagierten nicht auf sie. Nun versuchen Forscher am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München einen Labortest zu entwickeln, mit dem sich genau die Menschen identifizieren lassen, die zu viel CRH im Gehirn haben, und deshalb von einem CRH-Blocker doch profitieren könnten.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Stresshormonsystem

Stresshormonsystem/-/stress hormone system

Bei der Stressantwort arbeiten das sympathische Nervensystem und eine Reihe von Hormondrüsen – der Hypothalamus, die Hypophyse und die Nebennierenrinde – zusammen, um den Organismus auf erhöhte Anforderungen vorzubereiten. Das sympathische Nervensystem nutzt die Hormone Adrenalin und Noradrenalin als Botenstoffe. Durch deren Aktivität steigen Atem– und Herzfrequenz an; gleichzeitig wird die Muskulatur besser durchblutet. Während der Stressreaktion schüttet die Nebennierenrinde das Hormon Cortisol aus, das als natürliche Bremse wirkt: Übersteigt die Konzentration an Cortisol im Blut einen Schwellenwert, so wird das parasympathische Nervensystem aktiviert, welches seinen Gegenspieler – das sympathische Nervensystem – dämpft.

Cortisol

Cortisol/-/cortisol

Ein Hormon der Nebennierenrinde, das vor allem ein wichtiges Stresshormon darstellt. Es gehört in die Gruppe der Glucocorticoide und beeinflusst im Körper den Kohlenhydrat– und Eiweißstoffwechsel.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Hypothalamus

Hypothalamus/-/hypothalamus

Der Hypothalamus gilt als das Zentrum des autonomen Nervensystems, er steuert also viele motivationale Zustände und kontrolliert vegetative Aspekte wie Hunger, Durst oder Sexualverhalten. Als endokrine Drüse (die – im Gegensatz zu einer exokrinen Drüse – ihre Hormone ohne Ausführungsgang direkt ins Blut abgibt) produziert er zahlreiche Hormone, die teilweise die Hypophyse hemmen oder anregen, ihrerseits Hormone ins Blut abzugeben. In dieser Funktion spielt er auch bei der Reaktion auf Schmerz eine wichtige Rolle und ist in die Schmerzmodulation involviert.

Hypophyse

Hypophyse/-/pituitary gland

Die Hypophyse ist eine wichtige Drüse im Körper. Sie hängt wie ein Tropfen unterhalb des Hypothalamus und ist nicht größer als eine Erbse. Die Hypophyse besteht aus zwei Teilen, dem Hypophysenvorderlappen (Adenohypophyse) und dem Hypophysenhinterlappen (Neurohypophyse). Die Hypophyse ist der einzige Bereich des Zentralen Nervensystems, bei dem die Blut-Hirn-Schranke nicht wirksam ist.

Hormon

Hormon/-/hormone

Hormone sind chemische Botenstoffe im Körper. Sie dienen der meist langsamen Übermittlung von Informationen, in der Regel zwischen dem Gehirn und dem Körper, z.B. der Regulation des Blutzuckerspiegels. Viele Hormone werden in Drüsenzellen gebildet und in das Blut abgegeben. Am Zielort, z.B einem Organ, docken sie an Bindestellen an und lösen Prozesse im Inneren der Zelle aus. Hormone haben eine breitere Wirkung als Neurotransmitter, sie können verschiedene Funktionen in vielen Zellen des Körpers beeinflussen.

Adrenalin

Adrenalin/-/adrenaline

Gehört neben Dopamin und Noradrenalin zu den Catecholaminen. Adrenalin ist das klassische Stresshormon. Es wird im Nebennierenmark produziert und bewirkt eine Steigerung der Herzfrequenz sowie der Stärke des Herzschlags und bereitet so den Körper auf erhöhte Belastung vor. Im Gehirn wirkt Adrenalin auch als Neurotransmitter (Botenstoff), hier bindet es an sogenannte Adenorezeptoren.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Rezeptor

Rezeptor/-/receptor

Signalempfänger in der Zellmembran. Chemisch gesehen ein Protein, das dafür verantwortlich ist, dass eine Zelle ein externes Signal mit einer bestimmten Reaktion beantwortet. Das externe Signal kann beispielsweise ein chemischer Botenstoff (Transmitter) sein, den eine aktivierte Nervenzelle in den synaptischen Spalt entlässt. Ein Rezeptor in der Membran der nachgeschalteten Zelle erkennt das Signal und sorgt dafür, dass diese Zelle ebenfalls aktiviert wird. Rezeptoren sind sowohl spezifisch für die Signalsubstanzen, auf die sie reagieren, als auch in Bezug auf die Antwortprozesse, die sie auslösen.

Recommended articles

Vorher wissen, welches Medikament welchem Patienten hilft

Auch die gängigen Antidepressiva wirken nicht bei allen Betroffenen. „Bei einer normalen Depression sprechen etwa zwei Drittel der Patienten auf das erste Medikament an“, erklärt Rainer Rupprecht. Von den restlichen Patienten sprechen einige zwar auf ein zweites oder drittes Medikament an, aber vielen Menschen hilft keiner der verschiedenen Wirkstoffe.

Mediziner wüssten gerne schon vorher, ob ein bestimmtes Antidepressivum einem bestimmten Patienten helfen wird oder nicht. Darum suchen Forscher nach sogenannten Biomarkern. Ein solcher Marker könnte zum Beispiel das Gen ABCB1 sein, das für das P-Glykoprotein codiert. Dieses Eiweiß pumpt bestimmte Stoffe aus dem Gehirn zurück ins Blut, unter anderem auch Antidepressiva wie Citalopram oder Venlafaxin. Winzige Unterschiede im Gen ABCB1 entscheiden dabei, wie stark diese Medikamente zurück transportiert werden. „Je nach Variante des Gens braucht man bestimmte Medikamente dann gar nicht erst geben, weil sie ohnehin nicht in ausreichender Menge im Gehirn ankommen“, sagt Heuser. „Das ist der Anfang, aber der große Traum ist es natürlich, jedem Patienten das Medikament zu geben, das ihm am besten hilft.“

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Biomarker

Biomarker/-/biomarker

In der Medizin versteht man unter einem Biomarker eine Substanz, die Hinweise auf den physiologischen Zustand eines Organismus gibt. Biomarker können entweder im Körper selbst entstehen oder chemische Verbindungen beschreiben, die Ärzte dem Körper zuführen, um an ihrem Schicksal bestimmte physiologische Funktionen zu testen. In Bezug auf die Alzheimer-Krankheit sind mehrere Indikatoren als mögliche Biomarker im Gespräch. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Konzentration an löslichem Amyloid-Vorläuferprotein im Blut sowie um die Aktivität des Enzyms, welches das Vorläuferprotein so zerschneidet, dass hieraus das plaquebildende Beta-Amyloid hervorgeht. Oft werden auch krankheitsbezogene Veränderungen, die mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen werden, als Biomarker bezeichnet. So kann man zum Beispiel den Abbau von Gehirngewebe im MRT erkennen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Elektrokrampftherapie als wirksames Verfahren

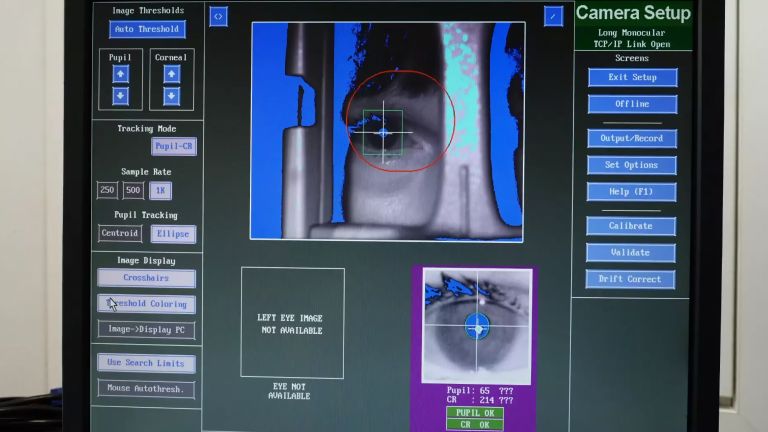

Erst einmal gibt es allerdings auch nach viel Ausprobieren nicht für jeden Depressiven ein Medikament, das ihm hilft. Den therapieresistenten Patienten bleibt als Alternative eine Behandlung, die vielen Menschen nach Folter klingt: Die Elektrokrampftherapie (EKT), bei der durch einen Elektroschock beim Patienten ein epileptischer Anfall ausgelöst wird. Die EKT werde in deutschen Leitlinien zwar stets nur als Ultima Ratio genannt, wenn andere Verfahren nicht geholfen haben, aber zu Unrecht, sagt Heuser: „Man muss ganz klar sagen, dass die EKT immer noch das wirksamste antidepressive Verfahren ist.“ Die Medien hinkten zwanzig Jahre hinterher und würden ein völlig falsches Bild der Therapie zeichnen, sagt sie. In den USA werde mit der Therapie pragmatischer umgegangen.

„Natürlich würde man bei einer leichten Depression keine EKT machen, dazu wäre der Aufwand zu groß“, sagt Heuser. „Aber bei einer mittleren Depression ist es sicher eine gleichwertige Option, wenn der Patient sich damit wohl fühlt.“ Und auch Rupprecht sagt, die EKT sei weit besser als ihr Ruf: „Früher, ohne Narkose, war das natürlich scheußlich.“ Damals erlebten die Menschen den Krampfanfall mit, manchmal kam es zu Muskelrissen oder sogar Knochenbrüchen. Doch inzwischen bekommen Patienten ein Muskelrelaxans und eine Narkose verabreicht, den Krampfanfall von etwa 25 Sekunden nehmen sie gar nicht wahr. „Heute gibt es kaum Nebenwirkungen und es ist schon schlecht, wenn manche Krankenhäuser sich wegen des Rufs davor scheuen, die Behandlung anzubieten“, sagt Rupprecht.

Wie und warum die Elektrokrampftherapie funktioniert, ist allerdings nach wie vor unklar. „Möglicherweise setzt sie ähnliche neurochemische Veränderungen in Gang wie Antidepressiva“, sagt Rupprecht. Forschungsarbeiten am Institut von Isabella Heuser haben nachweisen können, dass im Gehirn von Mäusen nach einer Elektrokrampftherapie ein erhöhtes Level des Wachstumsfaktors BDNF vorhanden ist. „Der reguliert dann auch wieder die Glucocorticoidrezeptoren hoch“, sagt sie.

Das Rätsel des schwarzen Hundes wird sich so bald wohl nicht lösen lassen und somit auch nicht die Frage, wie Betroffene das lästige Tier loswerden können. „Aber wir werden sicher weiter Fortschritte machen, zu verstehen, wie die vorhandenen Therapien funktionieren“, sagt Rupprecht. „Und dann kann man auch versuchen neue Medikamente und Therapien zu entwickeln.“

Elektrokrampftherapie

Elektrokrampftherapie/-/electroconvulsive therapy

Ein Therapieverfahren, das bei schweren psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Schizophrenie eingesetzt wird. Die Elektrokrampftherapie (EKT) – umgangssprachlich auch als „Elektroschocktherapie“ bezeichnet –, wurde in den 1930er Jahren entwickelt. Während der Behandlung entsteht im Gehirn unter kontrollierten Bedingungen ein Krampf, der geschädigte Neuronen dazu anregen soll, sich zu regenerieren und neu zu organisieren. Wirksamkeit und Nutzen der EKT sind umstritten, werden in den letzten Jahren aber zunehmend bestätigt. Heute wird die Anwendung nur noch unter Narkose durchgeführt.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

zum Weiterlesen:

- Burton, N.: Der Sinn des Wahnsinns. Psychische Störungen verstehen. Spektrum Akademischer Verlag, 2011.