Was ist eigentlich noch normal?

Mehr als zwei Wochen um einen Angehörigen zu trauern, scheint uns normal zu sein. Mit der Neuauflage der psychiatrischen Diagnosebibel DSM lässt sich diese Reaktion nun als Depression betrachten. Was gilt heute noch als normal?

Scientific support: Prof. Dr. Andrea Schmitt

Published: 13.11.2013

Difficulty: intermediate

- Die Neuauflage der amerikanischen psychiatrischen Diagnosebibel DSM setzt auf Prävention: Da beispielsweise eine mehrwöchige Trauer um einen nahen Angehörigen in eine „echte“ Depression übergehen könne, empfiehlt sie Psychiatern bereits nach mehr als zwei Wochen der Trauer die Diagnose „Depression“.

- Bereits im Vorfeld der Neuerscheinung hagelte es Kritik. Das Diagnosehandbuch behandle normale Reaktionen als psychisch krank. Die Gefahr bestehe, immer mehr normale Menschen zu psychisch Kranken zu machen.

- Tatsächlich steigen die ärztlich dokumentierten psychischen Diagnosen seit Jahren. Manche vermuten dahinter ein zunehmendes Bewusstsein für psychische Probleme.

Der amerikanische Psychiater Allen Frances hingegen sieht darin eine Inflation der psychischen Diagnosen. - In der Tat legen einige Studien nahe, dass es gerade bei „Modekrankheiten“ wie ADHS zu Überdiagnosen kommt.

- Allerdings gilt auch das Umgekehrte. Viele psychische Störungen werden immer noch nicht erkannt oder behandelt.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Angesichts handfester wirtschaftlicher Interessen etwa von Pharmaunternehmen sind unabhängige Informationen zu psychischen Erkrankungen und Behandlungen mehr denn je gefragt. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) erstellt fachlich unabhängige und auf wissenschaftlichen Belegen beruhende Gutachten zu Arzneimitteln wie Psychopharmaka. Im Rahmen der Psychiatrie schätzt es beispielsweise den (Zusatz-)Nutzen bestimmter Psychopharmaka ein. In allgemeinverständlicher Weise informiert das Institut auf der Website www.gesundheitsinformation.de. Im Rahmen des Themengebietes „Psyche und Gemüt“ kann man sich beispielsweise über das Thema „Depression“ kundig machen.

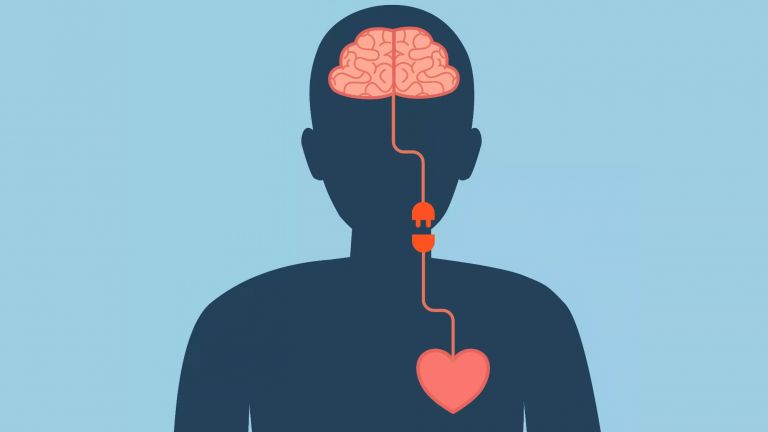

Der junge Mann fühlt sich extrem niedergeschlagen. Jeglicher Antrieb und jedes Interesse an seiner Umwelt hat er verloren. Vor etwas mehr als drei Wochen ist seine Frau gestorben. Eigentlich scheint seine Reaktion ganz normal zu sein, werden viele denken. Doch in Zukunft könnten Psychiater sie als Äußerung einer Depression betrachten. Möglich macht es die fünfte Version der amerikanischen Diagnosebibel, des DSM (von: Diagnostic and Statistical Manual), die im Mai 2013 erschienen ist. Sie enthält eine neue Einteilung psychischer Erkrankungen und ihrer Symptome und ermöglicht es Ärzten in den USA nun, eine mehr als zwei Wochen andauernde Trauer als Depression zu diagnostizieren.

Auf dem DSM-5 beruhen die Diagnosen, die amerikanische Psychiater ihren Patienten zukünftig stellen werden. In Deutschland gilt zwar die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation WHO. Aber deren für 2015 geplante Neuauflage könnte sich hinsichtlich der psychischen Störungen auch am amerikanischen Vorbild orientieren.

Schon im Vorfeld der Veröffentlichung des DSM-5 hagelte es Kritik von Seiten der Experten. Durch die Aufweichung von Diagnosekriterien könnten die Grenzen zwischen normal und psychisch krank verschwimmen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) beispielsweise lehnt es ab, Trauer schon nach kurzer Zeit als Depression einzustufen. Nach wenigen Wochen oder Monaten lösten sich bei mehr als 80 Prozent der Trauernden die negativen Empfindungen vollständig wieder auf, so die DGPPN – auch ohne die Einnahme von Tabletten oder psychotherapeutische Hilfe. Die Neuregelung könne dazu führen, dass nicht nur in besonders schweren Ausnahmefällen eine psychische Störung diagnostiziert werde, sondern bei einer zunehmenden Zahl trauernder Menschen.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Psychosomatik

Psychosomatik/-/psychosomatic medicine

Die Psychosomatik untersucht die Auswirkungen von emotionalen und kognitiven Prozessen auf den Körper, insbesondere auf das subjektive Krankheitsempfinden. Hierzu zählen seelische Probleme mit physischen Folgen wie etwa Essstörungen genauso wie Hypochondrie. Nachdem Psychologen zunächst theoretische Modelle zur Erklärung psychosomatischer Phänomene herangezogen hatten, ist das Fachgebiet seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Seit 2003 gibt es offiziell Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

DSM setzt auf Prävention

Allerdings gibt es durchaus Gründe für die Änderungen in der Neuauflage der Diagnosebibel. Der Psychiater Wolfgang Gaebel vom LVR-Klinikum Düsseldorf rechtfertigte die Entscheidung in einer E-Mail an den Autor. Er war als einer der wenigen deutschen Forscher an der Entwicklung von DSM-5 beteiligt. Befunde hätten im Falle von tiefer Trauer ein erhöhtes Risiko für den Übergang in eine „echte“ Depression nahegelegt. Deshalb habe man dieses Syndrom aufgenommen.

Das DSM-5 setzt in vielem auf Prävention. So enthält das Handbuch beispielsweise die „milde neurokognitive Störung“ als neue Erkrankung. Man erhofft sich, auf diese Weise Vorstufen einer möglichen Demenz frühzeitig erkennen und behandeln zu können. Allerdings gibt es Fachleute, die genau in dieser Tendenz ein großes Problem sehen: Aus Angst, (potenzielle) psychisch Kranke durch das diagnostische Raster fallen zu lassen, gehe man das Risiko ein, immer mehr Menschen mit leichten psychischen oder mentalen Problemen zu Kranken zu machen.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Demenz

Demenz/Dementia/dementia

Demenz ist ein erworbenes Defizit kognitiver, aber auch sozialer, motorischer und emotionaler Fähigkeiten. Die bekannteste Form ist Alzheimer. „De mentia“ bedeutet auf Deutsch „ohne Geist“.

Zahl der psychiatrischen Diagnosen steigt rasant

Tatsächlich ist die Zahl der Störungen, die diagnostiziert und ärztlich dokumentiert sind, in den letzten Jahren rasant angestiegen. In Deutschland nahmen die Fälle von Arbeitsunfähigkeit auf Grund psychischer Störungen zwischen 2000 und 2011 um mehr als 50 Prozent zu. Zu diesem Ergebnis kam der Fehlzeiten-Report 2012 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. Ob die gestiegene Zahl der Diagnosen Gutes oder Schlechtes verheißt, daran scheiden sich die Geister.

Manche Experten wie der Psychologe Frank Jacobi von der Technischen Universität Dresden sehen darin vor allem das Ergebnis eines zunehmenden Bewusstseins für psychische Störungen (Nehmen psychische Störungen zu?). „Die Akzeptanz und die Bereitschaft hat zugenommen, mit psychischen Problemen ärztliche Hilfe zu suchen“, sagt Jacobi. Auch auf Seiten von Ärzten sei das Bewusstsein für seelische Leiden größer geworden. „Psychische Störungen werden heute häufiger als früher als solche erkannt und behandelt“, so der Psychologe.

Inflation der Diagnosen

Die explodierenden Diagnosezahlen lassen sich nur zu einem kleinen Teil auf eine verbesserte Diagnostik zurückführen, glaubt hingegen der amerikanische Psychiater Allen Frances. Unter seiner Federführung ist 1994 die vierte Version des DSM entstanden. In seinem aktuellen Buch „Normal“ sieht er eine künstliche Inflation der Diagnosen im Gange, die durch DSM-5 noch verstärkt werde. Denn in die Diagnosehandbücher würden immer mehr leichte Störungen aufgenommen, die bei den meisten Menschen noch in den Bereich der Normalität fallen. So habe etwa die Diagnose „Soziale Phobie“ Schüchternheit zu einer der häufigsten psychischen Störungen gemacht.

Auch das Herabsetzen von diagnostischen Schwellen trage zur Inflation bei, argumentiert Frances. So galt etwa mit dem DSM-III ein Patient noch als normal, wenn er ein Jahr lang um einen nahen Angehörigen trauerte. Das DSM-IV empfahl hingegen Psychiatern, „nur noch“ zwei Monate abzuwarten, bis sie die Diagnose stellen. Mit DSM-5 ist die Schwelle auf zwei Wochen gesunken.

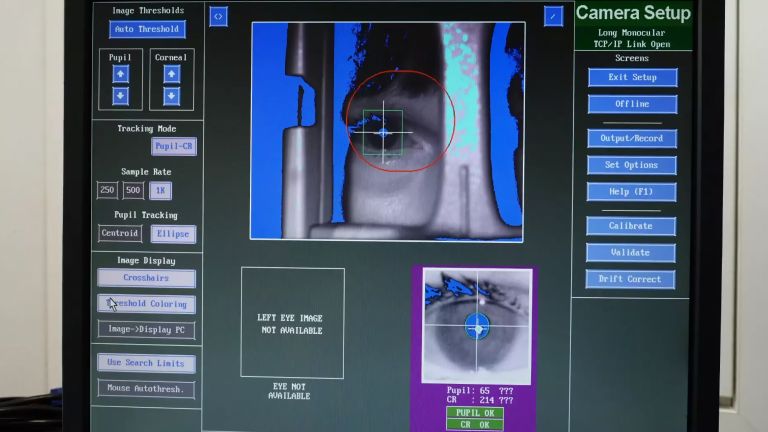

Verschwimmende Grenzen

Überhaupt sei die Grenze zwischen psychischer Störung und Normalität oft sehr verschwommen. Daher könne man allzu leicht Menschen zu Unrecht als Psychiatriepatienten etikettieren. Allen Frances legt damit den Finger in eine der größten Wunden der Psychiatrie: Die Diagnosen können bisher nicht anhand objektiver biologischer Tests gestellt werden. Die Störungen werden in den Handbüchern deshalb über eine Liste von Symptomen definiert. Liegen diese in einer bestimmten Kombination über einen bestimmten Zeitraum vor, kann ein Arzt die entsprechende Diagnose stellen (Checklisten für seelische Leiden). Was auf diese Weise als krank und was als gesund definiert wird, bleibt bis zu einem gewissen Grad Willkür.

Modediagnosen und cleveres Marketing

Laut Frances nähren Modekrankheiten die Diagnoseinflation am stärksten. Ein Beispiel ist für ihn die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Verschiedenen Studien zufolge ist die Zahl der ADHS-Diagnosen in den letzten Jahren um mehrere hundert Prozent gestiegen. Heutzutage interpretiere man Konzentrationsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten als ADHS, die bis vor kurzem noch als individuelle Charaktereigenschaften galten.

Hinter diesem Trend vermutet Frances nicht zuletzt auch handfeste kommerzielle Interessen der Pharmaunternehmen. In den USA sei eine Diagnosewelle losgebrochen, als mehrere neu patentierte, teure Medikamente auf den Markt kamen und es den Pharmaunternehmen erlaubt wurde, direkt bei den Konsumenten Werbung zu machen. Eltern und Lehrern habe geschicktes Marketing eingebläut, dass ADHS extrem häufig, oft übersehen und der Grund dafür sei, warum viele Kinder in der Schule Probleme haben. Pharmavertreter hätten das ihrige dazu beigetragen, Hausärzte und Psychiater auf die neuen, hilfreichen Pillen einzuschwören.

Recommended articles

Überdiagnosen?

Einige Studien nähren zumindest den Verdacht, dass man die Diagnose oft allzu leichtfertig vergibt. So ist bei früh eingeschulten Kindern die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, die Diagnose „Zappelphilipp“ zu erhalten als bei später eingeschulten. Zu diesem Ergebnis kamen 2012 Wissenschaftler um den Gesundheitsforscher Richard Morrow von der kanadischen University of British Columbia in einer Studie an fast einer Million Grundschulkindern. Die Forscher vermuten, dass die Jüngsten in einer Klasse – und damit die Kinder mit dem unreifsten Verhalten – überdiagnostiziert seien.

In einer Untersuchung aus dem gleichen Jahr erhielten mehr als 450 in Deutschland praktizierende Kinder– und Jugendpsychotherapeuten fiktive Fallgeschichten. Anschließend sollten sie eine Diagnose stellen. Rund jeder sechste Therapeut ging zu Unrecht von ADHS aus, so Forscher um die Psychologin Katrin Bruchmüller von der Universität Basel. Seltener passierte das Gegenteil: dass die Befragten das Kind für gesund hielten, wenn die Kriterien für ADHS eigentlich erfüllt waren. Im Falle von fehlerhaften Diagnosen neigten die Therapeuten also insgesamt eher zur Überdiagnose. (Neuroenhancement und Kinder)

Außerdem fiel noch etwas anderes ins Auge: Die Therapeuten trafen die falsche Diagnose „Zappelphilipp“ eher, wenn in den Fallgeschichten von einem Jungen und nicht von einem Mädchen die Rede war – und das bei gleichen Symptomen! Möglicherweise sei man bei Jungen besonders vorschnell mit der Diagnose ADHS bei der Hand, glauben die Wissenschaftler. Sie vermuten, dass sich viele Therapeuten bei ihrer Entscheidung eher auf Faustregeln verlassen, statt vollständig die Kriterien der Diagnosemanuale abzuprüfen.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Immer noch viele psychisch Kranke nicht behandelt

Zu guter Letzt stimmen auch die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsstudie von 2005 nachdenklich. Sie stammen von einem Team um den Gesundheitsforscher Ronald Kessler von der Harvard Medical School. Demnach wies die Hälfte der in den USA wegen seelischer Leiden Behandelten überhaupt keine psychische Störung nach dem DSM auf. Überdiagnosen könnten also durchaus dazu beitragen, dass die Zahl der Diagnosen und Behandlungen nach oben klettern. Allerdings zeigte die Studie von Kessler noch etwas nicht minder Aufschlussreiches: Nur ein Bruchteil tatsächlich Betroffener hatte eine Behandlung erhalten.

Frank Jacobi gibt einer Übersichtsarbeit von 2009 zu bedenken, dass in der Praxis Überdiagnostizieren weit seltener vorkomme als Unterdiagnostizieren. Ein Abgleich mit Untersuchungen zur Versorgungssituation von Menschen mit psychischen Störungen lege nahe, dass die Zahl betroffener Menschen weit größer sei, als etwa die Daten der Krankenkassen vermuten lassen. Nach wie vor würden in Deutschland psychische Störungen selten frühzeitig diagnostiziert und noch seltener angemessen behandelt.

Die Gefahr, psychische Erkrankungen zu sehen, wo überhaupt keine sind, besteht auf jeden Fall. Ebenso aber die Gefahr, seelische Probleme zu unterschätzen und zu ignorieren.

zum Weiterlesen:

- Frances, Allen: Normal. Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen, Köln 2013.

![Zu Zeiten des Arzts und Zeichners Heinrich Hoffmann sprach man noch vom Zappelphilipp; heute würden manche Psychiater ADHS diagnostizieren. © Heinrich Hoffmann [Public domain], via Wikimedia Commons](https://www.thebrain.info/sites/default/files/styles/scale_768_w/public/images/dasGehirninfo_StruwwelpeterZappelphilip_c_Hoffmann.jpg?itok=Ka9U7sKq)