Hallo, wertes Ich

Auch wenn sie uns kauzig erscheinen lassen: Selbstgespräche können helfen – beim Möbelaufbauen, im Arbeitsalltag oder vor einem Vortrag. Wie wir mit uns selbst sprechen und in welcher Sprache wir denken, beeinflusst auch unser Verhalten.

Scientific support: Prof. Dr. Ferdinand C. Binkofski

Published: 27.04.2015

Difficulty: intermediate

- Kinder reden noch viel mit sich selbst - erst laut, dann leiser. Später internalisieren sie die Monologe.

- Bei komplexen Aufgaben neigen auch Erwachsene zu offenen Selbstgesprächen. Meist verwenden sie jedoch den stillen inneren Monolog.

- Selbstgespräche können helfen, zwischen verschiedenen Aufgaben zu wechseln und Wichtiges nicht zu vergessen.

- Wollen wir uns selbst gut zureden, sollten wir uns duzen. Das baut Forschern zufolge Distanz zu unseren Sorgen und Ängsten auf.

- In einer Fremdsprache neigen wir zu rationaleren Entscheidungen.

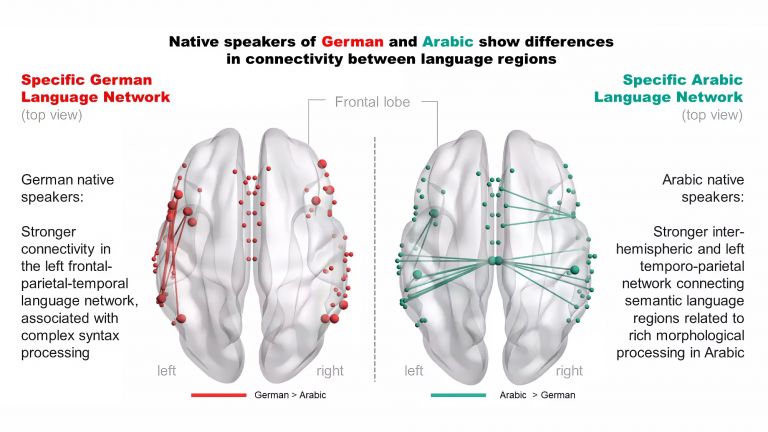

Ob wir unsere Mutter- oder eine Fremdsprache nutzen, scheint unser Denken und Fühlen zu prägen. So stellte beispielsweise ein Forscherteam um die Psychologin Sayuri Hayakawa von der University of Chicago fest, dass Menschen in einer Fremdsprache rationaler entscheiden. In der Muttersprache tendieren die meisten Menschen stärker dazu, Verluste vermeiden zu wollen. Wird ihnen ein möglicher Gewinn als potenziell vermeidbarer Verlust präsentiert, sind sie risikobereiter. Dieser so genannte Framing-Effekt verschwand jedoch in den Experimenten von Hayakawa, wenn die Menschen in einer Fremdsprache mit dem Problem konfrontiert wurden. „Auch andere Forschung zeigt, dass Menschen in einer Fremdsprache weniger emotional sind“, sagt Hayakawa: „Eine Fremdsprache lernt man meist im Klassenraum. Die Muttersprache lernt man dagegen, während man aufwächst und Erfahrungen und Assoziationen sammelt. Daher hat die Fremdsprache vermutlich weniger emotionales Gewicht. Möglicherweise mindert auch die zusätzliche Zeit und Anstrengung, die wir für die Fremdsprache benötigen, ihre emotionale Qualität.“ Das scheint sich auch auf moralische Urteile auszuwirken. Dies zeigte die Forscherin in einer weiteren Studie zum so genannten Trolley-Problem, einem Gedankenexperiment, in dem man gebeten wird, einen Menschen vor einen Zug zu schubsen, um mehrere andere zu retten. In einer Fremdsprache hielten Menschen dies eher für vertretbar. „Weniger emotional zu sein ist keineswegs immer gut“, sagt Hayakawa, „In vielen Situationen sind Gefühle sehr wichtig. Dann sollte man eher in der Muttersprache reagieren.”

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

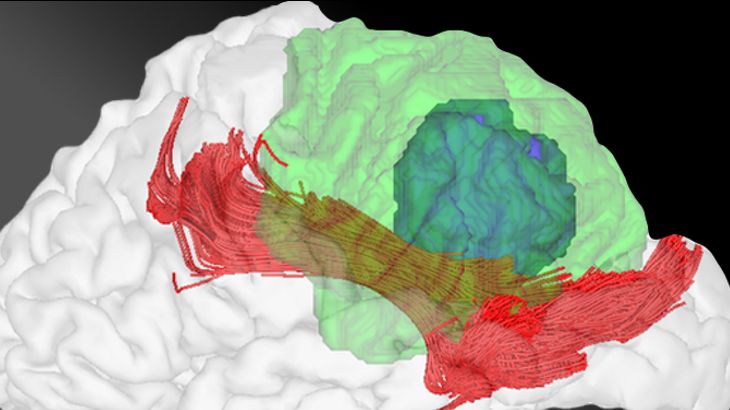

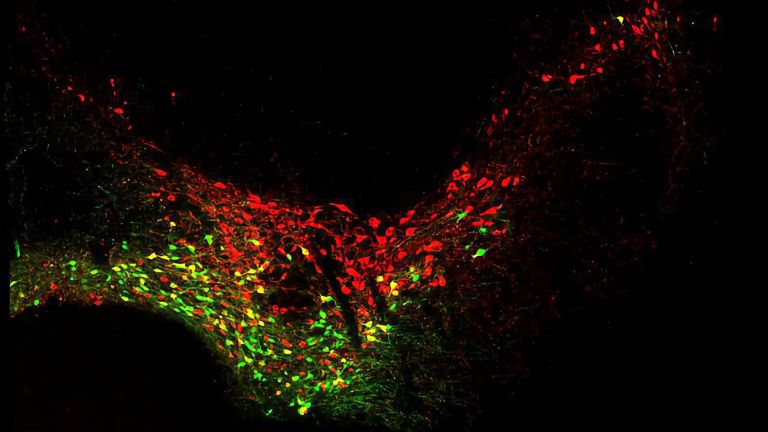

Nicht mit dem inneren Sprechen zu verwechseln sind akustische verbale Halluzinationen, wie sie etwa bei Schizophrenie auftreten können. Zwar handelt es sich auch in diesem Fall um „eine Stimme im Kopf“. Doch der Unterschied besteht darin, dass Betroffene die Stimme nicht als selbst erzeugt wahrnehmen. Statt ihrer eigenen Stimme hören sie entweder fremde Stimmen oder – weit häufiger – Stimmen von Verwandten, Bekannten oder auch Berühmtheiten. Das Phänomen der akustischen verbalen Halluzinationen ist bislang noch wenig verstanden. So finden sich beispielsweise widersprüchliche Befunde dazu, ob und inwiefern ähnliche Gehirnbereiche aktiv sind wie beim Selbstgespräch.

Einen Ikea-Schrank aufzubauen ist nichts für schwache Nerven. Man kniet zwischen Holzbrettern, Nägeln und Schrauben, blättert in einer Anleitung mit lachenden Strichmännchen und murmelt vor sich hin: „Das lange Brett auf den Boden, dann das kleine senkrecht dazu, die Schraube da rein. Aber hier fehlt doch was.“ Bis irgendwann der Partner den Kopf durch die Zimmertür steckt und fragt: „Ist alles in Ordnung? Mit wem redest du eigentlich die ganze Zeit?“ Meist wird einem erst in diesem Moment bewusst, dass man jeden seiner Arbeitsschritte kommentiert hat.

„Private speech“ nennen Wissenschaftler solche Selbstgespräche. Noch sind nicht alle Aspekte hierzu hinreichend erforscht. Aber das, was Experten bereits über sie herausgefunden haben, zeigt, wie wichtig sie für unser Handeln sind. Der Psychologe Adam Winsler von der George Mason University sieht sie als „natürliches menscheneigenes Werkzeug für das Denken, das Steuern von Aufmerksamkeit, von Kognition und Verhalten. Selbstgespräche trennen uns von den unmittelbaren Reizen der Umwelt – wir können unser Verhalten verbal planen.“ (Was ist Sprache?)

Plappern, Murmeln und Schweigen

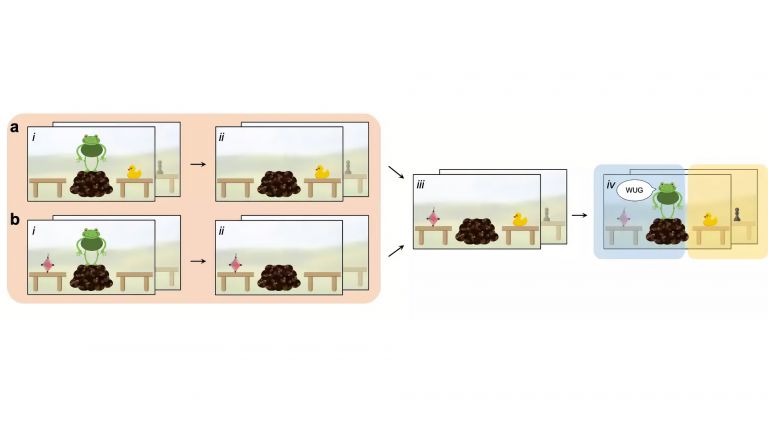

Kinder im Kindergartenalter reden noch oft mit sich selbst. Mit zunehmendem Alter nehmen die offenen Selbstgespräche jedoch ab, stellte ein Forscherteam um Winsler fest. Die Wissenschaftler hatten Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis siebzehn Jahren beobachtet, während sie eine Planungsaufgabe bearbeiteten. Bei den Fünfjährigen plapperte noch fast jeder zweite dabei vor sich, mit 17 Jahren redete nur noch jeder zehnte mit sich selbst. „Kinder kümmern sich vermutlich weniger darum, was andere über das denken, was sie zu sich selber sagen“, vermutet der Psychologe Thomas M. Brinthaupt von der Middle Tennessee State University. „Erwachsene sind dagegen gehemmter, weil sie fürchten, für ‘verrückt‘ gehalten zu werden. Erwachsene sind sich auch eher bewusst, dass sie anderen durch das laute Aussprechen etwas über sich selbst verraten.“

Doch die Monologe waren bei den Älteren nicht einfach verschwunden, sie hatten sich verändert: Während die Kindergartenkinder mit sich selbst so deutlich wie mit anderen redeten, flüsterten und murmelten die Grundschulkinder mehr. Bei den Teenagern berichtete dagegen jeder dritte, dass er bei der Planungsaufgabe lautlos mit sich selbst geredet hatte. „Erwachsene besitzen weiter entwickelte exekutive Funktionen und Selbstregulationsfähigkeiten“, erklärt Adam Winsler. „Daher sind sie nicht so sehr auf die offene Form der verbalen Selbststeuerung angewiesen. Sie können diese eher leise in ihrem Kopf führen.“ Auch wenn sich die Art der Selbstgespräche unterschied, redeten in allen Altersgruppen etwa zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen mit sich selbst – laut, leise oder lautlos.

Selbstgespräche für schwere Fälle

Die offenen Selbstgespräche treten im Erwachsenenalter zwar deutlich seltener auf als im Kindergartenalter – bei schwierigen Aufgaben nutzen wir sie aber dennoch. So beobachteten Robert M. Duncan vom York College of The City University of New York und J. Allan Cheyne von der University of Waterloo Erwachsene, während sie Papier falteten oder Daten in den Computer eingaben. Nahezu jeder redete dabei mindestens einmal laut mit sich selbst. Allerdings bestritt im Nachhinein etwa die Hälfte der Probanden diese Tatsache. Möglicherweise waren sie sich der Selbstgespräche einfach nicht bewusst, vielleicht waren sie ihnen unangenehm. Thomas M. Brinthaupt erklärt: „Laut mit sich selbst zu reden entspricht nicht dem, was Erwachsene typischerweise tun. Bei Kindern dagegen ist es allgemein akzeptiert, dass sie mit sich selbst reden, während sie spielen oder etwas Neues lernen. Daher müssen sie nicht so sehr fürchten, dabei ertappt zu werden.”

Genau wie Kinder nutzen Erwachsene das laut ausgesprochene Selbstgespräch vor allem, wenn sie ein neues komplexes Problem lösen müssen – wie das erstmalige Aufbauen eines Ikea-Schranks (Löse ich Probleme durch das Sprechen darüber?). Haben sie die Aufgabe dann schon mehrmals absolviert, geht sie nicht nur leichter von der Hand, auch die offenen Selbstgespräche nehmen ab.

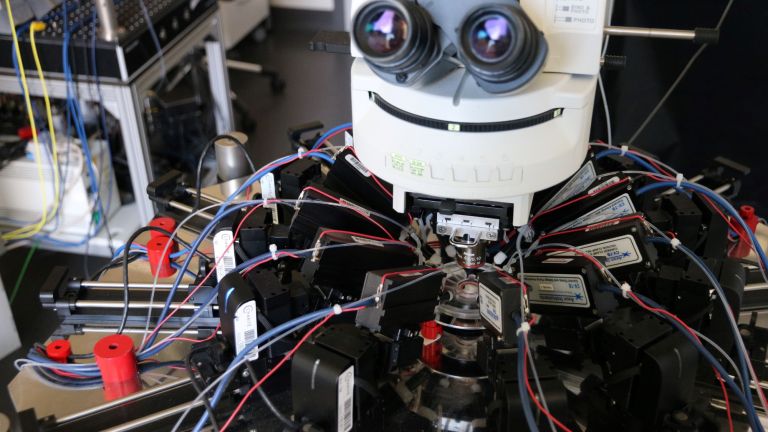

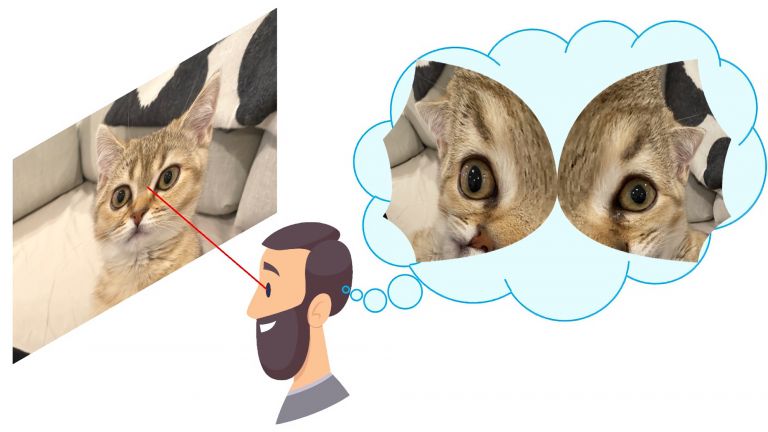

Inneres Sprechen jedoch, bei dem weder Ton entsteht noch die Lippen bewegt werden, ist im Erwachsenenalter weit verbreitet. Das hat der Psychologe Russell T. Hurlburt von der University of Nevada mit einer aufwändigen Methode festgestellt. Da sich die inneren Monologe von außen nicht beobachten lassen, gab er seinen Probanden kleine Pieper, die zu zufälligen Zeitpunkten etwa sechsmal am Tag einen Signalton von sich gaben. Daraufhin sollten die Studienteilnehmer notieren, was gerade in ihrem inneren Erleben passierte. Innerhalb des ersten Tages führten die Wissenschaftler dann Gespräche mit den Teilnehmern, um zu klären, was diese mit ihren Notizen tatsächlich meinten. Darauf folgten weitere Tage, in denen die Teilnehmer ihr inneres Erleben bei jedem Piepston notierten.

„In Fragebögen wissen die Leute oft nicht genau, was mit den Formulierungen gemeint ist“, sagt Hurlburt. Einmal verwendete er einen selbstentwickelten Fragebogen zur Häufigkeit von Selbstgesprächen, bevor er die Teilnehmer mit den Piepsern ausstattete. Es zeigte sich, dass die Ergebnisse der beiden Evaluationen kaum übereinstimmten. Das Ergebnis der aufwendigen Forschungsmethode: Über ein Viertel der Notizen bezogen sich auf inneres Sprechen. „Das bedeutet aber nicht“, sagt Hurlburt, „dass jeder etwa ein Viertel der Zeit mit sich spricht. Denn die individuellen Unterschiede sind sehr groß. Manche Leute reden ständig mit sich selbst, manche gar nicht und manche ein Viertel oder die Hälfte der Zeit.“

Erwachsene, die ohne Geschwister aufgewachsen sind, geben an, solche inneren Gespräche häufiger zu führen. Auch wer früher einen imaginären unsichtbaren Freund hatte, neigt eigenen Aussagen zufolge stärker dazu. Das stellen die Psychologen Thomas M. Brinthaupt und Christian T. Dove von der Middle Tennessee State University mit Fragebögen fest. Ebenso geben Singles an, mehr mit sich selbst zu reden, ergab eine Fragebogen-Studie eines Forscherteams um Corinna Reichl an der Saarland Universität. Es gibt jedoch auch viele Leute, die nie oder sehr selten mit sich selbst reden, gibt Russell T. Hurlburt zu bedenken. „Welchem Zweck auch immer das innere Sprechen dient“, sagt der Psychologe, „die jeweilige Tätigkeit kann auch ohne inneres Sprechen bewältigt werden.“

Recommended articles

Die Kraft der Selbstgespräche

Tatsächlich gibt es sehr wenig Forschung dazu, warum wir mit uns selbst reden, erklärt Thomas M. Brinthaupt. „Erwachsene neigen vermutlich stärker zu Selbstgesprächen, wenn sie unter starkem Stress stehen, in Situationen, in denen das richtige Verhalten unklar oder die Umstände ungewöhnlich oder neu sind. Kinder nutzen die Selbstgespräche, um ihr Verhalten zu steuern und zu regulieren, etwa wenn sie etwas Neues lernen oder ihre Impulse versuchen zu kontrollieren.“

In bestimmten Situationen scheinen Selbstgespräche helfen zu können: Wer beim Bäcker in der Schlange seine Bestellung vor sich hin murmelt, irritiert vermutlich die anderen Kunden, vergisst aber zumindest nicht, was er kaufen wollte. Denn indem er sich die Backwaren leise vorsagt, behält er sie im Arbeitsgedächtnis. Wer nicht unangenehm in der Bäckerei auffallen möchte, kann diesen Mechanismus auch lautlos nutzen. Die Psychologen Alan Baddeley und Graham Hitch von der University of York beschreiben ihn als die phonologische Schleife unseres Arbeitsgedächtnisses. Wichtiges im Kopf zu wiederholen, kann sowohl beim Einprägen von Wörtern als auch beim Kopfrechnen helfen.

Selbstgespräche erleichtern es uns auch, zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her zu schalten. Eine Anforderung, die fast jeder aus dem Arbeitsalltag kennt: Während man eine E-Mail verfasst, klingelt das Telefon, das Schreiben muss unterbrochen und nach dem Telefonat zu Ende gebracht werden. Sich selbst nach dem Auflegen zu sagen, „so, nun zurück zur Mail“, hilft möglicherweise. Zumindest konnten die Psychologen Michael Emerson und Akira Miyake von der University of Colorado at Boulder zeigen, dass Menschen beim abwechselnden Bearbeiten von zwei verschiedenen Aufgaben deutlich langsamer werden, wenn sie keine inneren Monologe führen können.

Arbeitsgedächtnis

Arbeitsgedächtnis/-/working memory

Eine Form des Kurzzeitgedächtnisses. Es beinhaltet gerade aufgenommene Informationen und die Gedanken darüber, also Gedächtnisinhalte aus dem Langzeitgedächtnis, die mit den neuen Informationen in Verbindung gebracht werden. Das Konzept beinhaltet nach Alan Baddeley eine zentrale Exekutive, eine phonologische Schleife und ein visuell-räumliches Notizbuch.

Arbeitsgedächtnis

Arbeitsgedächtnis/-/working memory

Eine Form des Kurzzeitgedächtnisses. Es beinhaltet gerade aufgenommene Informationen und die Gedanken darüber, also Gedächtnisinhalte aus dem Langzeitgedächtnis, die mit den neuen Informationen in Verbindung gebracht werden. Das Konzept beinhaltet nach Alan Baddeley eine zentrale Exekutive, eine phonologische Schleife und ein visuell-räumliches Notizbuch.

Entspannt per Du

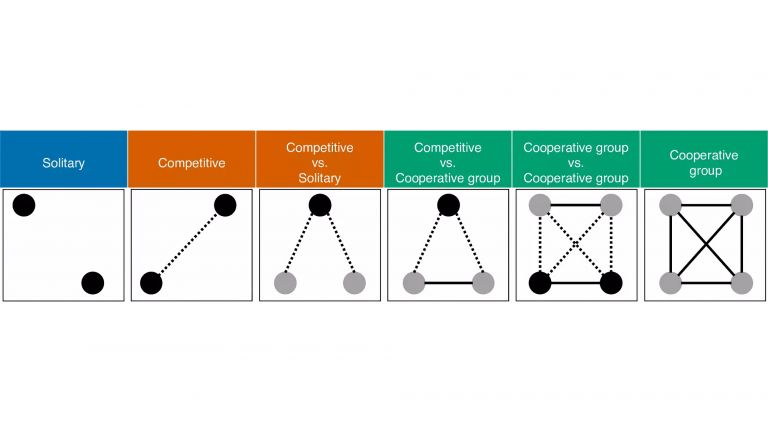

Sich selbst gut zuzureden, kann auch vor stressigen Situationen helfen, etwa einer öffentlichen Rede oder einem Vorstellungsgespräch. Dabei ist es jedoch wichtig, wie man dies tut. Ein Forscherteam um den Psychologen Ethan Kross von der University of Michigan bat Studenten in mehreren Experimenten, über ihre Gedanken und Gefühle nachzudenken, kurz bevor sie eine Rede halten oder jemanden kennenlernen sollten. Dabei sollten sie entweder in der Ich-Perspektive oder in der zweiten Person über sich selber sinnieren. Das Ergebnis: Wenn sie ihren eigenen Namen und „du“ statt „ich“ verwendeten, schnitten sie nicht nur besser ab, sondern erlebten auch weniger Stress.

Die Wissenschaftler vermuten, dass es ihnen so leichter fällt, sich von sich selbst zu distanzieren. Eine Studie eines Teams um die Psychologin Sanda Dolcos von der University of Illinois at Urbana-Champaign weist ebenfalls daraufhin, dass man die Anrede im inneren Monolog mit Bedacht wählen sollte: In dem Experiment erhielten die Teilnehmer mehrere Anagramm-Rätsel, bei denen sie Wörter durch das Umstellen von Buchstaben erkennen mussten. Die Hälfte der Teilnehmer sollten dabei ihre Sätze mit „Ich“, die anderen mit „Du“ beginnen. Wer sich selbst mit „Du“ anredete, löste mehr Anagramme, als wer darüber in der Ich-Form nachdachte.

Übrigens beeinflusst auch der Gebrauch einer Fremdsprache anscheinend, wie wir denken und handeln (siehe Infokasten). Nutzen Sie also die Macht der Selbstgespräche: Reden Sie mit sich selbst, egal ob laut, leise oder stumm, auf Deutsch, Spanisch oder Englisch. Es wird sowieso jeder denken, dass Sie gerade per Headset telefonieren.

zum Weiterlesen:

- Kross, E. et al.: Self-talk as a regulatory mechanism: How you do it matters, Journal of personality and social psychology, 106(2), 304. (zum Volltext)

- Reichl, C. et al.: Relation of self-talk frequency to loneliness, need to belong, and health in German adults, Personality and Individual Differences, 54(2), 241 – 245.(zum Abstract)

- Brinthaupt, T. M., & Dove, C. T.: Differences in self-talk frequency as a function of age, only-child, and imaginary childhood companion status, Journal of Research in Personality, 46(3), 326 – 333 (zum Abstract)

- Hurlburt, R.T. et al.: Toward a phenomenology of inner speaking, Consciousness and cognition, 22(4), 1477 – 1494 (zum Abstract).