Dr. Dolittle

Wenn Tiere sprechen könnten…oder können sie es? Hinter manch Geste, Gesang oder Grunzen unserer Mitgeschöpfe mag mehr stecken als bislang angenommen. Mit neuen Ideen versuchen sich Forscher an der Entschlüsselung tierischer Kommunikation.

Scientific support: Prof. Dr. Julia Fischer

Published: 30.06.2015

Difficulty: intermediate

- Tierstudien machen immer deutlicher, wie viel man ohne Worte sagen kann.

- Einzelne Menschenaffen haben in intensiven Trainingsjahren erfolgreich Vokabeln in Zeichen- oder Bildsprachen gebüffelt und können diese teilweise in einfachen Sprachsituationen zuverlässig einsetzten.

- Auch in der Wildnis kommunizieren Schimpansen differenziert mit Gesten und Lauten.

- Andere Tiere nutzen komplexere Kommunikationsformen als bisher angenommen – etwa Gibbons, Delfine, Ratten und Elefanten.

- Von Einblicken in die Vielfalt tierische Protosprachen erhoffen Forscher sich neue Indizien für die Geburt der Sprache bei unseren Vorfahren.

- Noch steht die Forschung aber am Anfang. Gerade die Deutung der Ergebnisse ist Gegenstand hitziger Debatten.

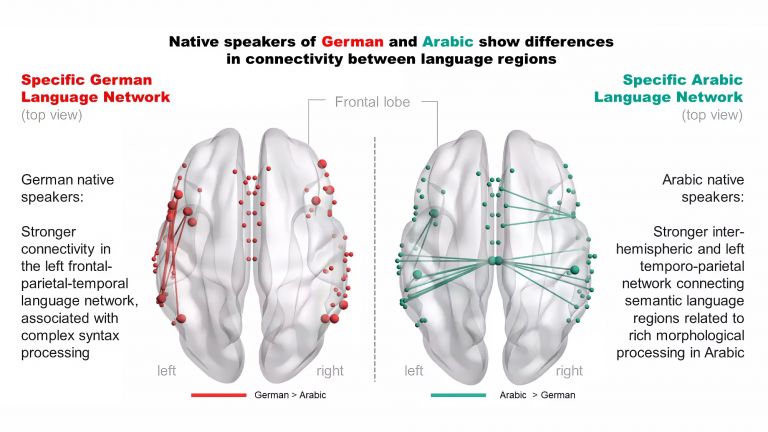

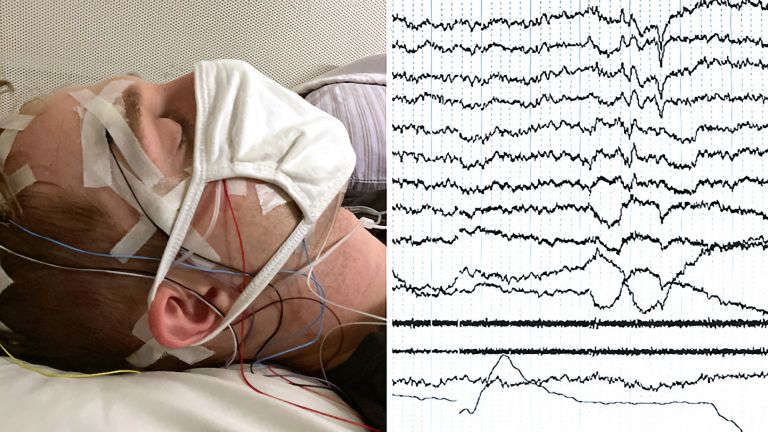

Auch menschliche Sprache kommt mitunter ohne das gesprochene Wort aus. Zum Beispiel auf der Kanareninsel La Gomera, wo Grundschüler heute noch die Pfeifsprache El Silbo erlernen (Audio). Nur mit komplexen Kombinationen von Lippen, Zunge, Zeige- und Mittelfinger erzeugen sie trillernde Tonfolgen, die Nachrichten bis zu zehn Kilometer weit durch die zerklüftete Bergwelt tragen können. Was wohl dereinst von den Ureinwohnern der kanarischen Inseln, den Guanchen, entwickelt wurde, um Hirten in der unwegsamen Landschaft die Kommunikation zu ermöglichen, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als vollwertige Sprache. Mithilfe unzähliger Variationen von Tonhöhe und Lautstärke kann man mit El Silbo so ziemlich alles sagen. Auch in anderen rauen Gegenden helfen Pfiffe bei der Verständigung – weltweit gibt und gab es bis zu 85 Pfeifsprachen .

Ganz ohne Ton hingegen kommen Gebärdensprachen aus, von denen es nach aktuellem Stand des Sprachenregisters Ethnologue derzeit 138 gibt. Sie ermöglichen es Gehörlosen oder Schwerhörigen, mithilfe von Gesten und Mimik sämtliche Elemente einer stimmlich gesprochenen Sprache abzubilden. Selbst wer weder hören noch sehen kann, braucht dank einer rein auf Berührungen basierenden Variante von Gebärdensprache und der ertastbaren Brailleschrift nicht auf Sprache zu verzichten.

Mimik

Mimik/-/facial expression

Fünf Muskelgruppen kontrollieren die sichtbaren Bewegungen an unserer Gesichtsoberfläche – und das gilt für alle Menschen auf der Welt. Aus diesem Grund hinterlassen die Basisemotionen Angst, Wut, Ekel, Trauer, Überraschung und Freude überall ähnliche Spuren im Gesicht, die wir in der Regel auch bei Fremden zuverlässig identifizieren können. Neurowissenschaftler vermuten, dass diese Fähigkeit dadurch zustande kommt, dass wir unbewusst den Gesichtsausdruck unseres Gegenübers nachahmen.

Dem englischen Arzt Dr. John Dolittle brachte sein Papagei Polynesia schon in den 1920er Jahren bei, fließend mit Affen, Hunden, Schweinen und Vögeln zu parlieren. 50 Jahre später gelang dem Naturkundeprofessor Habakuk Tibatong ein weiterer Coup – mit seiner Hilfe erlernten das Urmel und eine Handvoll weiterer Tiere die menschliche Sprache.

Verdankten die beiden Linguisten und ihre tierischen Gefährten ihr Sprachtalent noch der blühenden Fantasie der Kinderbuchautoren Hugh Lofting und Max Kruse, so holt die Wirklichkeit inzwischen in großen Schritten auf. Die menschliche Sprachfähigkeit in all ihrer Vielfalt und Komplexität gilt zwar nach wie vor als unerreicht und als Merkmal des Menschseins schlechthin. Was ist das, was ich spreche? Doch wie nah Tiere dem Sprechen kommen können, ist seit langem Gegenstand hitziger Debatten.

Training in Gebärdensprache

Antworten suchen viele naheliegender Weise bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Die Schimpansin Washoe zum Beispiel, die von 1965 bis 2007 lebte, erlernte dank der Lehrstunden mit ihrem Trainer Roger Fouts 350 Vokabeln der amerikanischen Gebärdensprache (siehe Infokasten) und nutzte diese kreativ zum Informationsaustausch mit Menschen und Schimpansen. Einige Gebärden brachte sie sogar ihrem Ziehsohn Loulis bei. Die 1971 geborene Gorilladame Koko gestikuliert nach Angaben ihrer Trainerin sogar über 1000 Wörter und versteht über 2000 gesprochene englische Begriffe, kann ihr Vokabular aber nur begrenzt syntaktisch anordnen. Der 1980 geborene Bonobo Kanzi schließlich soll sich einige Gesten selbst beigebracht haben, als er Videos von Koko anschaute, und kommuniziert ansonsten nach Angaben seiner Trainer virtuos mithilfe einer Tastatur, auf der Lexigramme abgebildet sind, die bestimmte Objekte oder Ideen darstellen.

Andere Forscher äußern große Zweifel an den Sprachleistungen der Primaten, werfen ihren Trainern Wunschdenken und Überinterpretation vor und weisen auf deutliche Grenzen der tierischen Sprachtalents hin. So haben Washoe, Koko, Kanzi und Co. zum Beispiel niemals gelernt, Fragen zu stellen.

Alex, der sprechende Graupapagei

Übertrumpft wurden unsere nächsten Cousins in dieser Angelegenheit von einem besonders prominenten tierischen Sprachtalent, das noch nicht einmal zu den Säugetieren gehört. Alex der Graupapagei, der 2007 starb, konnte nicht nur über 100 englische Vokabeln nachplappern, sondern sie auch semantisch und syntaktisch zuverlässig einsetzen, um zum Beispiel Bauklötze, Bälle oder Schlüssel nach Farbe, Material und sogar Anzahl zu unterscheiden. Und er stellte den Berichten seiner Trainer zufolge sogar eine existenzielle Frage – welche Farbe er hat.

Ob der beeindruckende Gebrauch einzelner Sprachelemente durch diese intensiv durch Menschen trainierten Individuen den Schluss nahelegt, dass Tiere echte Sprache beherrschen lernen können, bleibt kontrovers. Selbst die an der Forschung direkt beteiligten Wissenschaftler äußern sich hier eher zurückhaltend.

Nichtsdestotrotz wird die Liste der Erkenntnisse über komplex kommunizierende Tiere länger – und zwar nicht nur von solchen in Gefangenschaft. So weiß man inzwischen dank einer Langzeitstudie mit wilden Schimpansen in Afrika, dass die Tiere auch ohne menschliches Training ein vielfältiges Repertoire von mindestens 66 Gesten benutzen. Ein anderes Forscherteam piesackte wilde Schimpansen so lange mit einer ausgestopften, an einer Angelschnur hängenden Pythonschlange, bis ihnen der Nachweis gelungen war, dass die Alarmrufe der Tiere zwar an sich einfache Grunzer sind, von den Tieren aber ähnlich wie die Gesten zu stark nuancierter und kontextabhängiger Kommunikation eingesetzt werden.

Recommended articles

Feines Gehör für Gibbon-Gesang

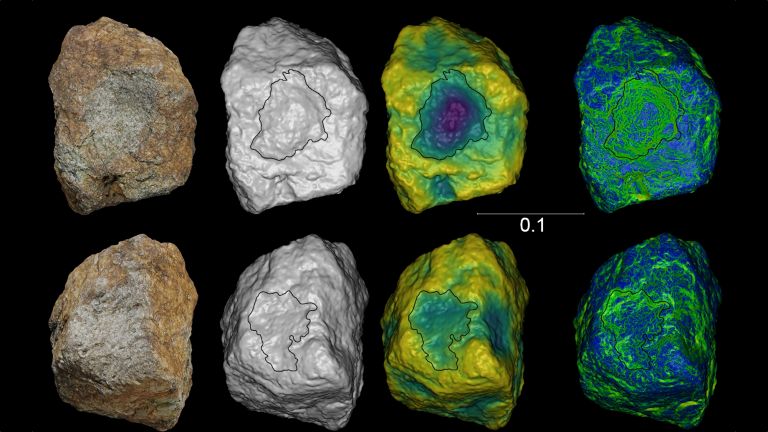

Eine andere Studie sorgte für große Überraschung: Ein Tigerfell, das Forscher wahlweise über ein Gerüst oder einen krabbelnden Studenten drapierten – um so einen „sitzenden Tiger“ oder einen „sich bewegenden Tiger“ darzustellen – entlockte Gibbons unerwartete Nuancen im Gesang. Doch das nur dank des außerordentlich feinen Gehörs der Zoologin Angela Dassow von der University of Wisconsin Madison, die anderthalb Jahre den Tonaufnahmen ihrer Kollegin Esther Clarke lauschte. Diese war 13 Gibbongruppen in Thailand durch den Dschungel gefolgt und hatte sie mit Modellen von Schlange, Raubvogel, Leopard und Tiger konfrontiert.

Clarke hatte in ihrer Studie bereits sieben verschiedene Klangeinheiten identifiziert, welche die Gibbons ähnlich wie Phoneme menschlicher Sprache situationsabhängig kombinierten, um beispielsweise vor den unterschiedlichen Räubern zu warnen. Doch nachdem Dassow sich durch den Datensatz gehört hatte, wurde ihr klar, dass dies noch längst nicht alles war: „Tatsächlich benutzen die Gibbons 28 verschiedene Klangeinheiten, und sie setzen sie sehr vielfältig zusammen. Die Tonsequenz, mit der sie einen sitzenden Tiger besingen, klingt anders als die für einen sich bewegenden Tiger“, erklärt sie.

Dass Gibbons wirklich sprechen können, würde Dassow zwar nicht sagen, doch ihrer Auffassung nach teilen die neu entdeckten Gesangsnuancen eindeutig einige Elemente von Sprache: „Die akustischen Einheiten werden flexibel unter Bezugnahme auf die Umgebung zusammengesetzt“, sagt sie.

Ihre Studie wurde von vielen Medien schnell aufgegriffen. In der Wissenschaft ist man bezüglich dieser Arbeit allerdings etwas weniger enthusiastisch: Die Studie ist bislang noch nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden, die einen Peer Review fordert – also eine kritische Auseinandersetzung von unbeteiligten Experten mit Aufbau, Methode und Ergebnis der Arbeit. Entsprechend sind diese Ergebnisse eher als vorläufig zu betrachten.

Angela Dassow ficht das nicht an. Gemeinsam mit ihrem Doktorvater, dem Informatiker Michael Coen, hat sie einen Algorithmus entwickelt, der die Gibbonklänge ihren Angaben nach ähnlich gut auseinander halten kann wie ihr eigenes Gehör, dabei aber wesentlich schneller vorankommt. Nicht ohne Grund gaben Dassow und Coen ihrem Projekt den Arbeitstitel „Dr Dolittle“.

Tierische Soundfülle

Erste Ergebnisse sind den Forschern zufolge vielversprechend: Das kommunikative Repertoire etwa von Ratten stieg einem ersten Testlauf Dassows zufolge bereits von bislang bekannten drei auf nun 29 Rufe. Delfine beherrschen anderen Studien zufolge 168 Laute, und auch Elefanten kommunizieren mit einer komplexen Soundfülle, die sich zu großen Teilen im für Menschen nicht hörbaren Infraschallbereich abspielt. Doch auch hier werfen Kritiker Fragen auf: Sind solche Hörproben charakteristisch für die natürliche Kommunikation der jeweiligen Spezies – und kann man von ihnen tatsächlich allgemein gültige Folgerungen ableiten?

Klar ist: Die Studien stehen noch am Anfang. Angesichts neuer Techniken testen viele Forscher derzeit unterschiedlichste Aufzeichnungsmethoden und Algorithmen. Sicher scheint aber auch zu sein: Wer genau hinhört, entdeckt Nuancen, die bislang nicht bekannt waren. Die Frage ist, wie man sie deuten soll.

Noch komplexer wird es bei Tieren, die ihre Stimme nicht so viel nutzen: Hier untersuchen Forscher deren Körpersprache – etwa indem sie Bewegungsmuster von Echsen aufzeichnen und diese von „spionierenden“ Tierrobotern oder Videoprojektionen in Kommunikationsexperimenten nachspielen lassen. So wollen die Wissenschaftler die Bedeutung der Bewegungen nachvollziehen.

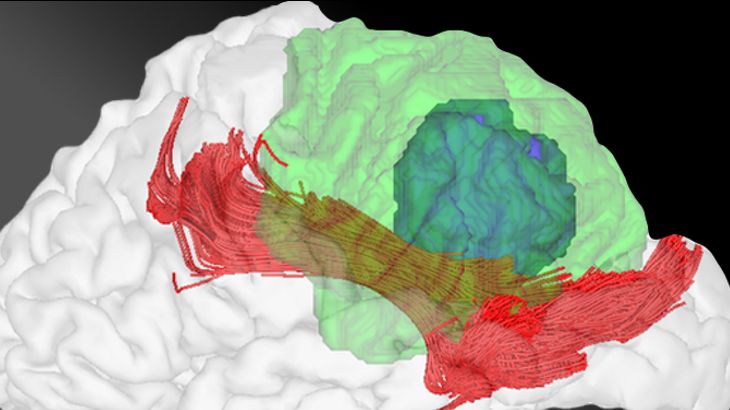

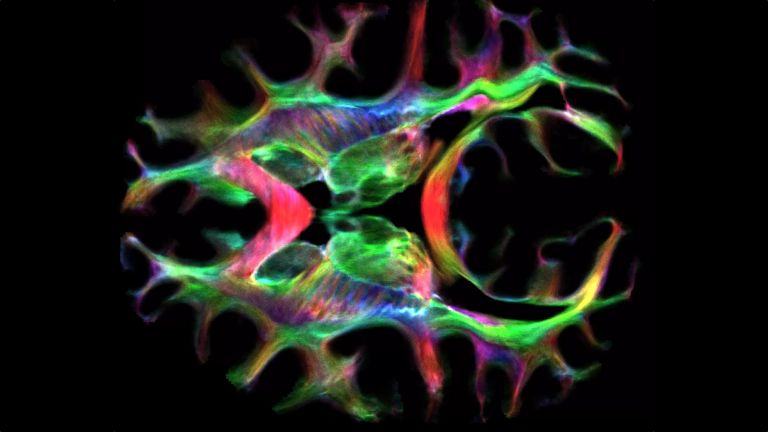

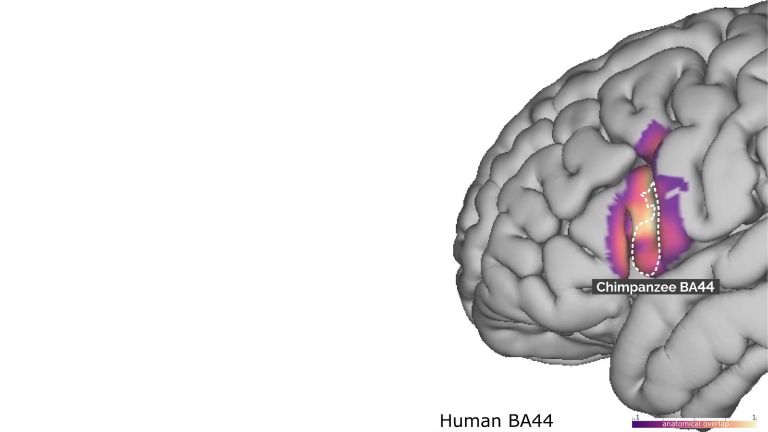

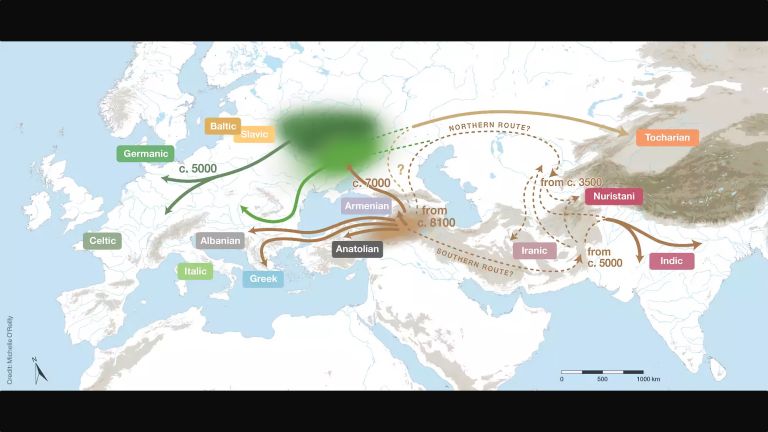

Je besser wir die Muster, Dynamik und Grenzen der tierischen Kommunikation verstehen, desto eher lässt sich vielleicht das Rätsel lösen, wie der Mensch das Sprechen lernte. Es könnte eine zunehmende Differenzierung einfacher Lautäußerungen gewesen sein, die nach und nach mit semantischer Bedeutung angereichert und später um syntaktische Innovationen ergänzt wurden (lexikalisches Modell). Am Anfang könnte statt dem gesprochenen Wort aber auch die Zeichensprache gestanden haben, wie das pantomimische Talent unserer nächsten Verwandten vermuten lässt (gestikulares Modell) – oder eben, wie bei wilden Schimpansen, eine Kombination aus beidem.

Ein dritter Ansatz, der schon Charles Darwin überzeugte, sieht die Ursprünge der Sprache in Balz– oder Reviergesängen, wie man sie heute von Vögeln kennt. Musik transportiert zwar vor allem Emotionen, die Menschen unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund erkennen können, und kaum semantische Inhalte oder eine Syntax. Wenn jedoch Delfinpfiffe, Elefanteninfraschall und Gibbongesänge zunehmend komplexe kommunikative Nuancen verraten, erscheint auch die Vorstellung, dass die Musik der Urmenschen den Grundstein für Sprache gelegt haben könnte, nicht abwegig.

zum Weiterlesen:

- Schel, Anne Marijke et al.: Chimpanzee Alarm Call Production Meets Key Criteria for Intentionality. PLOS ONE. 2013 Oct; DOI: 10.1371/journal.pone.0076674 ( zum Volltext ).

- Video-Reportage von TM Wissen, Servus TV über El Silbo (Youtube)

- The Elephant listening project (Website)