Mein Rudel – dein Rudel

Manchmal retten Menschen Fremde aus größter Not – und riskieren dabei ihr eigenes Leben. Woher kommt dieser Altruismus, der auf den ersten Blick der evolutionären Theorie widerspricht? Oder beruht selbst das Beste in uns auf egoistischen Genen?

Scientific support: Prof. Dr. Tobias Kalenscher

Published: 25.11.2015

Difficulty: easy

- Menschen handeln manchmal scheinbar völlig selbstlos

- Evolutionbiologische Theorien haben seit Darwin versucht, dem Altruismus einen Überlebensvorteil zuzuschreiben.

- Bei näherem Hinsehen erweist sich manches altruistische Verhalten als verdeckter Gen-Egoismus.

- Menschen schaffen sich Bezugsgruppen, denen sie altruistischer gegenüber treten. Auf Mitglieder dieser Gruppen reagiert das menschliche Gehirn anders als auf Fremde.

- Welche Bezugsgruppen wir uns schaffen, und wen wir damit als fremd definieren, ist auch eine Frage unserer Kultur.

In einem Artikel in der Fachzeitschrift PNAS berichten Forscher von einer Untersuchung bei libyschen Freiheitskämpfern, die 2011 gegen Gaddafis Truppen kämpften: Die Revolutionäre waren bereit, ihr eigenes Leben zu riskieren, um ihre Mitkämpfer, deren Verwandte und sogar Sympathisanten zu schützen. Sie empfanden ihre Kampftruppen als eine Familie. Die Hälfte der Kämpfer gab sogar an, die Bindung zu ihren Kriegskameraden sei stärker als die zu ihrer Familie. Sie zeigten also eine Form des Hyperaltruismus. Gleichzeitig waren sie bereit, gegen die Out-Group, die Kämpfer der Gegenseite, extreme Gewalt anzuwenden. Die Forscher führen dies auf die Extremsituation zurück, in der sich die Kämpfer befanden.

Im Postman’s Park, einem winzigen Flecken Grün mitten in London, steht ein Haus, dessen Außenwand mit einer Holzlaube vor Wind und Wetter geschützt wird. Die Wand ist ein Denkmal. In drei Reihen ist sie mit Fliesen bedeckt, von denen jede eine Geschichte selbstlosen Heldenmuts erzählt.

„Thomas Griffin, 30. Juli 1900, tödlich verbrüht, als er nach einer Boilerexplosion in der Battersea Zuckerraffinerie zurück in das Gebäude lief, um seine Kameraden zu retten”, steht dort zu lesen. Oder „Alfred Smith, starb am 13. Juni 1919 während eines Luftangriffs, als er mehreren Frauen und Kindern das Leben rettete.” Das ‘Denkmal heroischer Selbstopferung’ erinnert heute an 54 Menschen, die als leuchtende Beispiele für ein Verhalten stehen, an dem sich die Wissenschaft bis heute die Zähne ausbeißt: Altruismus – Handlungen, bei denen Menschen ausschließlich im Interesse anderer handeln. Wie, wenn nicht durch ein dem Menschen eigenes Streben nach dem Guten, sollte man solch edles Handeln erklären?

„Man muss vorsichtig sein, den psychologischen Begriff des Altruismus nicht mit dem biologischen zu verwechseln.” sagt Eckart Voland, Professor für Soziobiologie an der Universität Gießen. „Psychologischer Altruismus beschreibt einfach den Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Aus biologischer Sicht ist eine Handlung aber nur dann altruistisch, wenn sie die eigenen Überlebens– und Fortpflanzungschancen verringert, während sie die eines anderen Menschen erhöht.” Geschichten also, könnte man meinen, wie sie die Fliesen des Londoner Denkmals erzählen.

Atruismus oder Egoismus?

Schon Charles Darwin erkannte, dass solche Geschichten der von ihm entwickelten Evolutionstheorie zu widersprechen scheinen. „Er, der bereit ist sein Leben hinzugeben, statt seine Kameraden im Stich zu lassen, wird oft keine Nachkommen mehr zurück lassen, die seine noble Natur erben könnten”, schrieb er in „Die Abstammung des Menschen” von 1871. Wenn Selbstopferung eine vererbbare Eigenschaft ist, dann wäre sie demnach schon längst ausgestorben. Ein Zeichen dafür, dass menschlicher Altruismus nicht erblich bedingt sein kann, sondern einer anderen Quelle in uns entspringt?

Darwin war da anderer Meinung. „Ein Stamm mit vielen Menschen, dessen Mitglieder bereit sind, sich gegenseitig zu helfen und sich für das gemeine Gut zu opfern, sollte erfolgreicher sein als andere Stämme”, vermutete er. Denn schon die seereisenden Entdecker zu seiner Zeit konnten beobachten, dass altruistisches Verhalten überall auf der Welt stark von den Rahmenbedingungen abhängt. Zum Beispiel ist es für Eltern selbstverständlich, ihr eigenes Leben für das ihrer Kinder zu riskieren. Doch je entfernter der Verwandtschaftsgrad, desto geringer ist die Neigung, seine eigenen Überlebens– und Fortpflanzungschancen für andere hintan zu stellen. Es ist dieser Nepotismus (Vetternwirtschaft), den Darwin als erbliche Ursache für altruistisches Verhalten sah.

Mit seiner „Grundregel des Sozialverhaltens” verlieh der theoretische Biologe William D. Hamilton dieser Theorie der „Verwandtenselektion” in den 1960er Jahren ein genetisches Fundament. Seine Regel: Tiere – also auch wir Menschen – helfen einander, wenn ein Teil unseres Erbgutes dadurch bessere Chancen hat, weitervererbt zu werden – und das auch dann, wenn wir uns selbst gar nicht fortpflanzen. So hat ein Tier, das einem seiner Geschwister hilft, fünf Nachkommen großzuziehen, dabei aber auf zwei eigene Nachkommen verzichtet, eine höhere Gesamtfitness, als ein Tier, das diese Hilfe verweigert. Beispiele aus der Tierwelt dafür gibt es etliche: sterile Arbeiterinnen bei Ameisen oder Honigbienen oder die geschwisterliche Brutpflege unter Primaten. Genetische Varianten, die solches Verhalten hervorrufen, werden in Hamiltons Modell automatisch an die nächste Generation vererbt und können sich etablieren. Mehrere Kandidaten für solche Genvariationen wurden bis heute identifiziert, in Ameisen und Honigbienen, eine Handvoll auch im Menschen.

Eine Ausnahme von der genetischen Regel?

Aber ist der Mensch nicht eine offensichtliche Ausnahme von Hamiltons genetischer Regel? Wir helfen doch auch Menschen, mit denen wir nicht verwandt sind – sogar jenen aus fremden Kulturen, wie die aktuelle Flüchtlingskrise zeigt. Die festgeschriebene Universalität der Menschenrechte der UN-Charta, die Unantastbarkeit der Würde des Menschen in unserer Verfassung zeugen davon. Oder nicht?

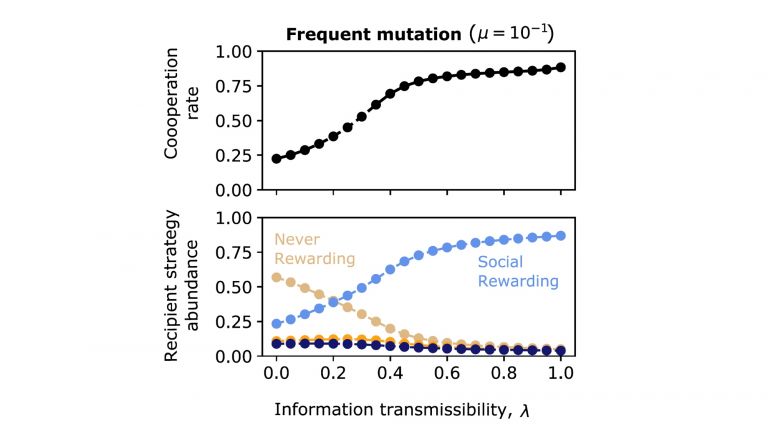

„Hilfe unter Nicht-Verwandten, zum Beispiel unter Nachbarn, ist ein wichtiger Bestandteil der gesellschaftlichen Ordnung”, sagt Voland. „Allerdings ist diese Hilfe nie bedingungslos. Im Gegenteil: Menschen prüfen in solchen kooperativen Beziehungen kontinuierlich, ob sich der Partner weiterhin fair verhält.” Dafür habe die Evolution sehr hilfreiche Mechanismen hervorgebracht Das Gebot der Fairness. „Zum Beispiel sorgen Klatsch und Tratsch auf dem Dorf dafür, dass solche Informationen sich schnell verbreiten“, sagt Voland. Er sieht kooperatives Verhalten zwischen Menschen als Folge eines gesellschaftlichen Vertrages: „Ich kratze Dir den Rücken, wenn Du meinen kratzt.”Wenn etwa ein älterer Herr jemanden schilt, der an der Ampel über Rot geht, dann sei das eine so genannte „altruistische Strafe” für jemanden, der den Vertrag verletzt hat. Denn der strafende Herr hat evolutionär gesehen nichts von seiner Schelte.

Diese Art von bedingter Hilfe ist Gegenstand der so genannten Reziprozitäts-Theorie des Harvard-Biologen Robert Trivers. Seine Anfang der 70er Jahre veröffentlichte These erklärt Fälle scheinbar selbstloser Hilfe – etwa die Londoner Fliesen-Geschichten – als Folge eines sozialen Vertrages. Trivers Modell zufolge steigt die Gesamtfitness aller Mitglieder einer Gruppe, wenn sie sich abwechselnd immer wieder einen Gefallen tun, zum Beispiel den Nachbarzaun reparieren, wenn der Nachbar auch mal auf die Kinder aufpasst. Damit die gesamte Gruppe einen Fitness-Vorteil daraus zieht, muss die Gegenleistung dabei nicht einmal von der gleichen Person ausgehen, der man einen Gefallen getan hat.

Voraussetzung dafür, dass der reziproke Altruismus als evolutionäre Strategie funktioniert, ist allerdings, dass Betrüger erkannt und bestraft werden: „Die Selektion wird Betrüger absondern, wenn das Betrügen Folgen hat, deren Kosten höher sind als der Gewinn durch den Betrug”, schreibt Trivers in seinem bahnbrechenden Artikel aus dem Jahr 1971.

Folgt aber aus dem Fokus auf die Verwandtschaft und der Skepsis gegenüber Nachbarn und anderen automatisch ein Hang, zwischen der eigenen Bezugsgruppe und Fremden zu unterscheiden? Ist das der evolutionäre Hintergrund von Fremdenfeindlichkeit, wie ihn gerade in diesen Tagen manche Menschen beweisen – etwa bei Demonstrationen gegen den Zuzug von Flüchtlingen?

Recommended articles

Die Bezugsgruppe im Gehirn

Psychologen von der Universität Amsterdam berichteten im Jahr 2010 im Journal Science von einem Experiment, das diese Annahme untermauert. In ihren Studien konnten sie zeigen, dass Versuchsteilnehmer stärker zwischen Gruppen-Mitgliedern (In-Group) und Nicht-Mitgliedern (Out-Group) unterschieden, wenn sie sich vorher eine Dosis Oxytocin in die Nase sprühten. Oxytocin wird beim Menschen häufig mit Gefühlen wie Vertrauen und Verbundenheit assoziiert. Doch im Amsterdamer Experiment bewirkte das Oxytocin nicht nur, dass die Versuchsteilnehmer von erhöhter Motivation berichteten, Menschen ihrer eigenen Herkunft zu beschützen. Sie reagierten auch defensiver gegenüber Menschen anderen Aussehens und anderer Kultur. „Wir haben eine biologische Ursache für Wettbewerb und Konflikt zwischen Gruppen aufgedeckt”, schlossen die Autoren aus ihren Ergebnissen.

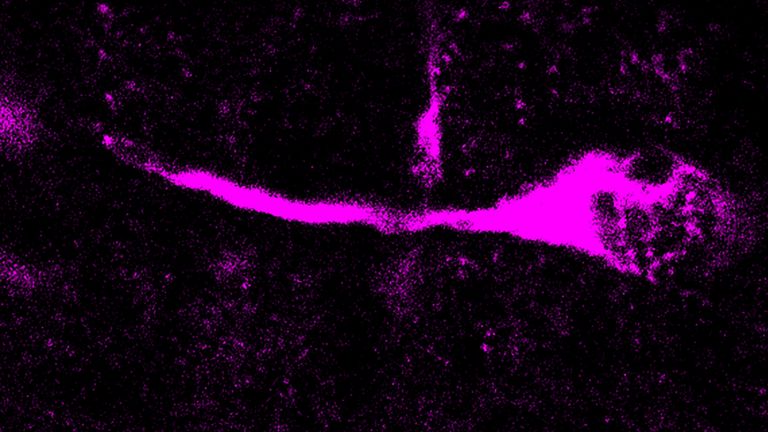

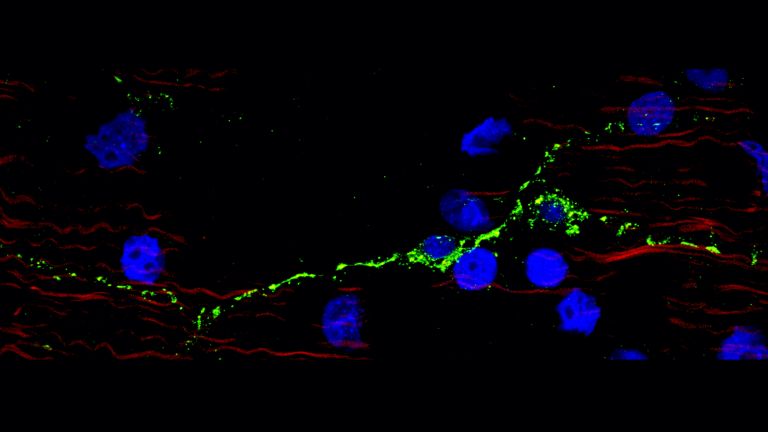

„Mit solchen Aussagen wäre ich aber vorsichtig”, sagt Todd Hare, Professor am Labor für Soziale und Neurale Systemforschung der Universität Zürich. „Die neurobiologischen Mechanismen zu Oxytocin sind einfach noch nicht gut genug verstanden.” Studien mit größerer Teilnehmerzahl stellten solche Ergebnisse zudem infrage. Hare selbst erforscht mit bildgebenden Verfahren wie funktioneller Magnetresonanztomografie, welche Hirnregionen ihre Aktivität erhöhen, wenn Menschen eine Wertentscheidung treffen. Entscheidungen wie: Welche Belohnung kann ich erwarten, wenn ich dies oder jenes tue? „Unser so genanntes Bewertungs-Netzwerk ist immer dann aktiv, wenn wir eine Handlung planen und nachdem wir sie ausgeführt haben. Allerdings ist das Netzwerk weniger aktiv, wenn sein Träger den Wert eines Menschen beurteilt, der nicht zur eigenen Gruppe gehört.”

Eine fMRI-Studie unter der Leitung von Tania Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Leipzig zeigt diesen Effekt in Aktion. Fußballfans sollten entscheiden, ob sie einen elektrischen Schmerzreiz auf sich nehmen wollen, um die Schmerzdosis für einen anderen Menschen zu verringern. Nun waren die anderen Menschen entweder Mitglieder des eigenen Fußballvereins oder eines gegnerischen Clubs. Das Ergebnis fiel bedenklich klar aus: Die Fußballfans nahmen ihren Clubkollegen in rund 65 Prozent der Fälle etwas Schmerz ab, Fans vom gegnerischen Club dagegen nur in rund 45 Prozent.

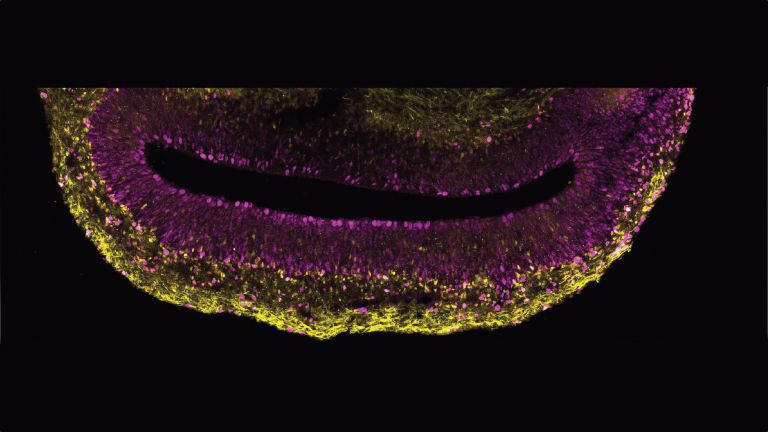

Und es wurde noch dramatischer: Wenn die Probanden nicht helfen wollten, konnten sie sich entscheiden, ob sie ein Fußballvideo oder eines von dem nun schmerzleidenden anderen Fußballfans sehen wollten. Handelte es sich dabei um einen Gegner, entschieden sich die Fans dreimal häufiger für die Option, das Leid des anderen anzuschauen. Dabei war eine Hirnstruktur, die ein Teil eines neuronalen Netzwerkes für soziale Kognition und dami zum Beispiel auch für Mitgefühl ist – die Anteriore Insel – , umso weniger aktiv, je mehr Abneigung die Fans gegenüber Mitgliedern des anderen Clubs bekundeten.

Derartige Ergebnisse legen nahe, dass es evolutionäre Anpassungen im menschlichen Gehirn gibt, die altruistisches Verhalten generell auf die eigene Bezugsgruppe beschränkt. Wie genau diese Anpassung aussieht, und was ihre genetische Grundlage ist, das ist weiterhin unklar. Zumal die Grenzen zwischen In-Group und Out-Group im Alltag meist weitaus fließender sind (Info-Box).

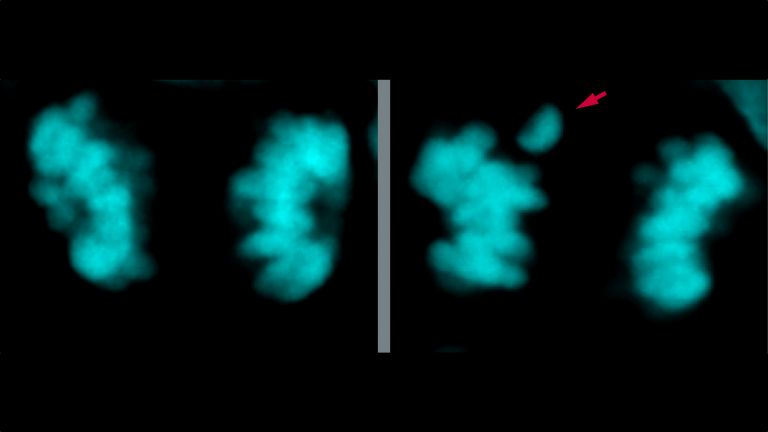

Oxytocin

Oxytozin/-/oxytocin

Ein im Nucleus paraventricularis und im Nucleus supraopticus des Hypothalamus gebildetes Hormon, welches aus dem Hypophysenhinterlappen ins Blut ausgeschüttet wird. Es leitet bei der Geburt die Wehen ein und wird beim Stillen sowie beim Orgasmus ausgeschüttet. Es scheint die Paarbindung zu erhöhen und Vertrauen zu schaffen. Neuere Erkenntnisse weißen darauf hin, dass das oft als Kuschelhormon bezeichnete Oxytocin jedoch weitaus komplexer ist und seine Effekte auch eine Abgrenzung zur andern Gruppen (out-groups) beinhalten.

Nase

Nase/Nasus/nose

Das Riechorgan von Wirbeltieren. In der Nasenhöhle wird die Luft durch Flimmerhärchen gereinigt, im oberen Bereich liegt das Riechepithel, mit dem Gerüche aufgenommen werden.

Motivation

Motivation/-/motivation

Ein Motiv ist ein Beweggrund. Wird dieser wirksam, spürt das Lebewesen Motivation – es strebt danach, sein Bedürfnis zu befriedigen. Zum Beispiel nach Nahrung, Schutz oder Fortpflanzung.

Die Kultur entscheidet

Hatte der römische Dichter Titus also doch recht, als er vor 1800 Jahren schrieb „ein Wolf ist der Mensch dem Menschen, kein Mensch, wenn man sich nicht kennt”? Entscheidend muss dabei sein, wen das Gehirn als Fremd bestimmt und wen als Mitglied der Bezugsgruppe. Und das könnte deutlich stärker kulturell geprägt sein als genetisch. So zumindest argumentieren die Autoren einer Studie, die im Jahr 2009 im Journal PNAS erschien. Sie nutzten dazu die Price-Gleichung, mit der Soziobiologen normalerweise berechnen, wie sich altruistisches Verhalten genetisch in einer Population ausbreitet.

Das hängt unter anderem davon ab, wie groß die Population ist und wie sehr sich die Individuen genetisch unterscheiden. Die Forscher von der Universität von Kalifornien in Davis fütterten die Gleichung aber nun nicht nur mit den Daten genetischer, sondern auch kultureller Variationen – und fanden, dass das Ausmaß altruistischen Verhaltens unter Menschen viel plausibler auf der Basis kultureller Evolution erklärbar sei. Ihr Argument ist, dass die kulturelle Diversität zwischen Gruppen von Menschen viel größer ist als die genetische.

Kulturelle Vielfalt innerhalb einer Gesellschaft könnte also, evolutionär gesehen, der ideale Nährboden für Altruismus gegenüber Gruppenmitgliedern sein. Das hört sich negativ an, denn darin steckt auch die Annahme, dass wir Menschen andere Kulturen tendenziell eher ablehnen. Ermutigend ist an dem Modell aber, dass altruistisches Verhalten nicht notwendigerweise von unseren Genen auf bestimmte Gruppen beschränkt ist. Wer also entscheidet, dass seine Bezugsgruppe die Menschheit ist und seine Kultur der Humanismus, der hat einen guten Grund, Fremden zu helfen, auch wenn es für die eigene Reproduktionsfitness nicht entscheidend ist. Und vielleicht ist es ja diese Kultur, die jene Menschen kennzeichnete, denen im Postman’s Park gedacht wird.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

zum Weiterlesen:

- Thompson GJ, Hurd PL, Crespi BJ., 9 Genes underlying altruism. Biol Lett, 9: 20130395, 2013 (Volltext).

- De Dreu„ et al., The neuropeptide oxytocin regulates parochial altruism in intergroup conflict among humans, Science, 2010, Vol. 328 no. 5984 pp. 1408 – 1411 (abstract).

- Eckart Voland: Grundkurs Soziobiologie. Artikel-Serie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 06.06.2006 bis zum 30.01.2007.