Woher hat sie das nur?

Wenn aus harmlosen Babys Kinder mit eigenem Charakter und Temperament werden, reiben sich Eltern bisweilen verwundert die Augen: Woher hat er oder sie das nur? Die Forschung sucht Antworten. Doch das ist nicht so leicht.

Scientific support: Prof. Dr. Claudia Buß

Published: 01.04.2016

Difficulty: intermediate

- Das berühmte Marshmallow-Experiment von Walter Mischel untersucht, wie lange Kinder auf eine Belohnung warten können. Das Ergebnis: oft nicht allzu lang.

- Langzeituntersuchungen von Mischel zeigten, dass die geduldigeren Kinder später erfolgreicher waren. Sie galten als Indiz für den starken Einfluss von Genen auf die Entwicklung. Untersuchungen aus anderen Kulturkreisen widerlegten die These.

- Die Psychologin Judith Rich Harris vertritt die These, dass die Gene und die Peers unterschätzt, die Macht der Erziehung hingegen überschätzt werden.

- Heute vermutet man, dass Kultur und Natur einander bei der Bildung der kindlichen Persönlichkeit stark beeinflussen – und zwar in beide Richtungen.

- Auch das Temperament ist zwar biologisch bedingt, aber veränderbar.

- Die ersten drei Jahre sind wichtig in der Hirnentwicklung. Aber danach geht es weiter: Menschen können sich ihr ganzes Leben lang verändern.

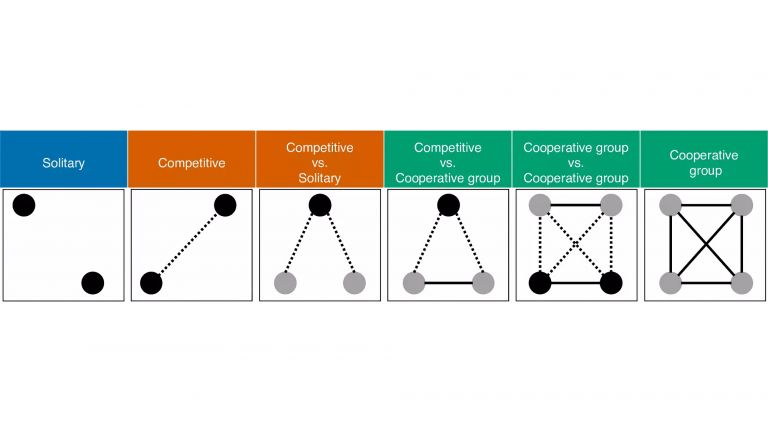

Nicht nur Eltern wirken auf die Persönlichkeit ihrer Kinder. Jene verändern auch ihre Eltern – und damit ihr Umfeld: Schon 1986 zeigten das Kathleen E. Anderson und Kollegen von der University of Calgary in einem beeindruckend einfachen Experiment: Sie beobachteten Mütter mit ihren Söhnen. Ein Teil der Söhne war aggressiv, die Kontrollgruppe durchschnittlich. Dann tauschten sie im Labor überkreuz: Mütter durchschnittlicher Söhne interagierten mit aggressiven Jungen und andersherum. Die Mütter veränderten daraufhin prompt ihr Verhalten: die Mütter durchschnittlicher Söhne wurden nach dem Tausch strenger und aggressiver. Sie glichen ihr Verhalten den Müttern aggressiver Söhne an – und anders herum

Unser ganz persönliches Experiment zum Belohnungsaufschub ist aus Versehen entstanden – und wer gerade keine rosarote Elternbrille trägt, könnte in Versuchung geraten, es als misslungenes Erziehungsexperiment zu bezeichnen. Es war ein einfacher Tauschhandel: Ein Smiley gegen ein Mal selbst anziehen, vier Smileys gegen eine kleine Süßigkeit – in existenziellen Notfällen wie morgendlichem Elternstress sind solche Methoden erlaubt. Bei seiner Schwester hatte das in dem Alter wunderbar funktioniert. Aber unser Vierjähriger ist da anders. „Wie viele Smileys habe ich?“ ist das erste, was er wissen will. Hat er drei, ist die Chance relativ groß, dass der kleine Mann nach einiger Zeit angezogen aus dem Kinderzimmer kommt. Steht hingegen nur ein Smiley auf der Liste, tönt er: „Ach née, heute habe ich keine Lust.“ Da hilft auch kein Überreden: „Schau mal, wenn du dich jetzt und heute Abend selbst umziehst, und morgen nochmal das gleiche machst, hast du schon eine Süßigkeit verdient.“ Große Augen: „Schon morgen?“ Nachdenken. „Ach née, keine Lust.“

Wie jetzt? Haben wir die Kinder nicht genau gleich erzogen? Wieso reagiert das eine Kind so anders als das andere? In der Tat ist es aus Elternsicht erstaunlich, wie aus Babys auf einmal Menschen mit eigenem Charakter werden. Und man fragt sich unweigerlich, welchen Einfluss man selbst darauf hat. So ähnlich muss es dem Psychologen Walter Mischel gegangen sein, als er Mitte der sechziger Jahre seine drei kleinen Töchter, damals zwischen drei und sechs Jahren, aufwachsen sah. „Ich beobachtete das Wunder ihrer Verwandlung“, sagt er in einem Interview in der ZEIT, „ich wollte herausfinden, was sich in ihren Köpfen tat.“ Mischel hielt sich nicht mit morgendlichen Anziehkämpfen auf (womöglich war dafür seine Frau zuständig), sondern ersann ein Experiment zum Belohnungsaufschub, das später weltweite Berühmtheit erlangen sollte. Und dem bis heute Aussagen zugeschrieben werden, die es beim genauen Hinsehen nicht eindeutig belegt.

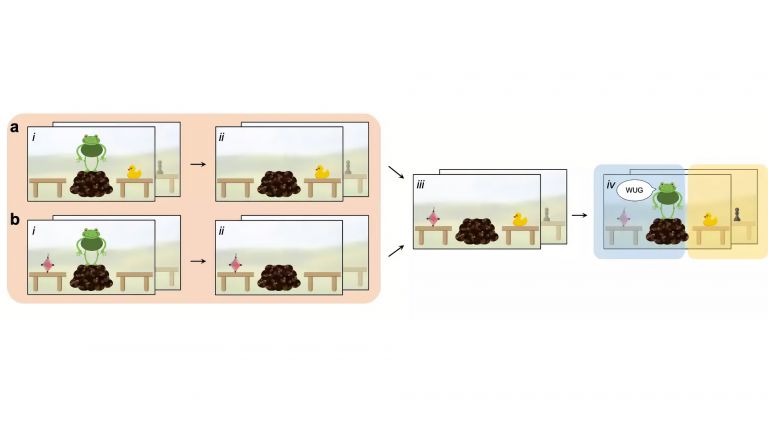

Aber von vorne: Mischel setzte vier– und fünfjährige Kinder im Uni-Kindergarten seiner Töchter vor einen Marshmallow und stellte sie vor die Wahl, diesen einen sofort zu essen oder 15 Minuten allein mit dem Marsmallow in einem Raum zu warten, um dann einen zweiten zu bekommen. Das schafften nur wenige Kinder: Die meisten entschieden sich für die sofortige kleinere Belohnung. Mischel zeigte später, dass schon das Verhalten Anderthalbjähriger vorhersagte, wie diese später beim Marshmallow-Test abschnitten: Diejenigen, die länger ruhig blieben, wenn ihre Mutter kurz aus dem Raum ging, konnten später auch beim Test länger warten.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Wer länger auf eine Belohnung warten kann, hat Erfolg

Als Mischel seine Töchter zehn Jahre später fragte, was eigentlich ihre früheren Kindergartenfreunde so machten, fiel ihm auf, dass jene, die im damaligen Experiment besonders ungeduldig waren, später häufiger Probleme hatten, während die damals Geduldigen scheinbar leichter durchs Leben kamen. Mischel verfolgte das genauer. Er traf sich mit den damaligen Probanden immer wieder über Jahrzehnte und stellte fest: Die damals Geduldigen konnten sich später besser konzentrieren, waren selbstbewusster, schnitten in Intelligenztests besser ab und hatten im Schnitt einen höheren Bildungsabschluss und stabilere Beziehungen.

Das Experiment wird bis heute diskutiert. Es scheint, als belege es, dass wir eine Veranlagung haben, die unser späteres Leben unweigerlich vorherbestimmt – auch wenn Mischel das selbst immer wieder relativierte. Dass solche rigiden Annahmen nicht stimmen, bewies eine einfache Adaption des Tests, die die deutsche Psychologin Bettina Lamm von der Universität Osnabrück in Kooperation mit den Universitäten Bielefeld, Gießen und Frankfurt am Main im vergangenen Jahr durchführte und die noch nicht veröffentlich sind: 125 deutsche und 76 kamerunische Kinder wurden auf ihre Reaktion im Marshmallow-Test verglichen – für die kamerunischen gab es eine entsprechende Süßigkeit aus ihrem Umfeld. Während nur 30 Prozent der deutschen Kinder warten konnten – ein ähnliches Ergebnis wie es Mischel einst erzielte –, geduldeten sich 70 Prozent der kamerunischen Kinder.

„Das legt nahe, dass unterschiedliche Erziehungsweisen einen großen Einfluss haben“, sagt Lamm. Sie vermutet einen Zusammenhang zu den übergeordneten Sozialisationszielen: „Hier in Deutschland wollen wir, dass sich Kinder zu unabhängigen Individuen entwickeln, die ihre Gefühle, Bedürfnisse und Präferenzen ausdrücken und sich dafür einsetzen. In Kamerun ist eines der wichtigsten Ziele, dass sie sich in die Gruppe einfügen, Respekt zeigen und sich für die Erhaltung der sozialen Harmonie einsetzen.“ Die Eltern in Kamerun seien strenger, Kinder lernten früh, eigene Emotionen zurückzustellen. In Deutschland hingegen fördert man von Anfang an, dass Kinder ihre Gefühle ausdrücken. Das tun sie dann eben auch beim Marshmallow-Experiment („ich will aber“) und beim morgendlichen Anziehen („ich will aber nicht“). Haben Eltern also doch den Haupteinfluss?

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Ist Erziehung sinnlos?

Das sieht die amerikanische Psychologin Judith Rich Harris anders. Sie wurde im Jahr 2000 mit ihrem Buch „Ist Erziehung sinnlos?“ schlagartig berühmt. Zusammengefasst argumentierte die Forscherin aufgrund jahrelanger Erfahrung mit psychologischen Testaufbauten folgendermaßen: Die Auswirkungen der Gene auf die Ausbildung der Persönlichkeit werden unterschätzt, die der elterlichen Erziehung überschätzt. Den größten Einfluss neben den Genen haben bei älteren Kindern die Peers, also deren Freunde, und damit das außerfamiliäre Umfeld. Der Berliner Psychologe Jens Asendorpf bestätigt: „Eltern dürfen den eigenen Einfluss nicht überschätzen.“

In der Tat gibt es zahlreiche Ereignisse im Zusammenleben mit Kindern, bei denen man den Verdacht bekommt, mit Erziehung wenig ausrichten zu können. So war ich lange überzeugt, dass Jungen, die nicht mit Puppen spielen, von ihren Eltern nach einseitigen Rollenklischees erzogen werden. Also kauften wir der Tochter Autos, den Söhnen Puppen, alle sollten mit allem spielen. Aber so kam es nicht. Reparieren wir die Fahrräder, laufen die Jungs herbei und entwenden uns die Werkzeuge. Eines der ersten deutlich verständlichen Worte des Kleinen war „Schraubenzieher“ — und damit bastelt er ausdauernd am Bobbycar, während die Tochter ihre Puppe auf den Gepäckträger schnallt und ihr die Welt erklärt.

Und das lange, bevor meine Kinder eine Peergroup hatten. Woher sollen so frühe Einflüsse kommen, wenn nicht von den Genen? Bettina Lamm vermutet eine unbewusste Beeinflussung durch tief verankerte Rollenbilder der Eltern: So zeigten Experimente beispielsweise, dass Erwachsene auf die gleichen Babyfotos ganz verschieden reagierten – abhängig davon, ob man ihnen sagte, das Bild zeige ein Mädchen oder einen Jungen. Bei Mädchen beschrieben sie das Baby als süß, klein, schutzbedürftig. Dachten sie, es handle sich um einen Jungen, wurde er als „neugierig, wach und aktiv“ bezeichnet.

„Der Zeitpunkt, wann etwas auftritt, ist zudem kein guter Indikator dafür, ob etwas angeboren ist“, sagt Bettina Lamm dazu. Selbst wenn bestimmte Verhaltensweisen genetisch angelegt sein sollten, heißt das nicht, dass sich das schon früh bemerkbar machen muss. Die Umwelt bestimme stets mit, die Gene bildeten eher den Rahmen für diese Mitbestimmung. „Man würde nicht fragen: was ist angeboren, was anerzogen“, sagt Lamm, „man schaut eher, wie diese Faktoren zusammenspielen.“

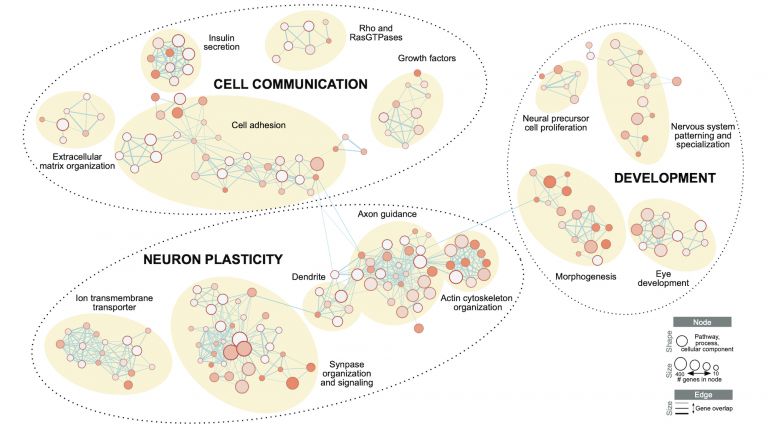

Tatsächlich verändert sich der Einfluss der Gene auf bestimmte Eigenschaften im Lauf der Jahre, was zahlreiche Kindheits-, Zwillings- und Adoptionsstudien zeigen. Bisweilen nimmt er sogar zu: Während im ersten Lebensjahr etwa die Variabilität in der Intelligenz, die durch die Gene erklärbar ist, bei Kindern bei etwa 30 Prozent liegt – sie wird in diesem Alter mit visuellen Habituationstests gemessen –, steigt sie bei achtjährigen Kindern auf etwa 50 Prozent. Im Rentenalter rangiert sie sogar bei 70 Prozent. Das liegt auch daran, dass die Gene die Umwelt verändern – ein häufig unterschätzter Faktor, findet Asendorpf: Von der Anlage her intelligente Kinder suchen sich ein intelligentes Umfeld. Dadurch wirkt die Anlage quasi doppelt. „Umwelt und Gene dürfen nicht als Gegensatz angenommen werden, sie korrelieren miteinander.“

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Recommended articles

Viele Faktoren beeinflussen das Temperament

Auch eine einstige Grundweisheit der Psychologie wird inzwischen in Frage gestellt: Die Theorie, nach der zumindest gewisse Grundzüge, das so genannte Temperament, angeboren seien – eine These, der viele Eltern anhängen. Das eine Kind bastelt, malt, manchmal merkt man kaum, dass es da ist. Beim anderen fragt man sich, ob alles ok ist, wenn es aus seiner Ecke mal nicht rummst, trampelt und krakeelt.

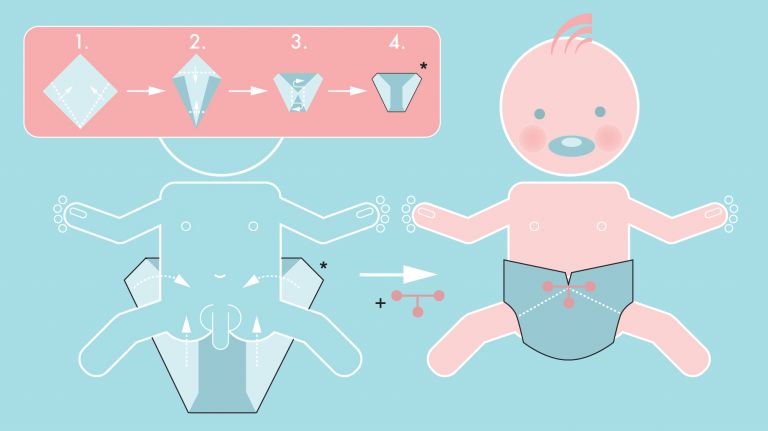

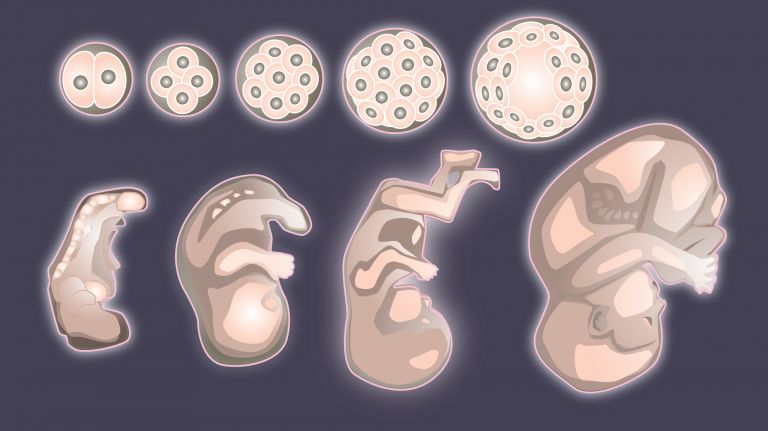

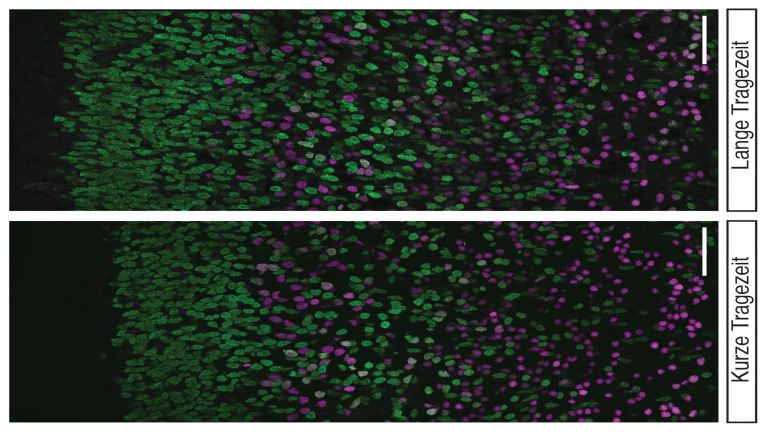

Doch hier von einer unveränderlichen genetischen Veranlagung zu sprechen, wäre falsch: Zum einen spielen schon im Mutterleib zahlreiche Erfahrungen des Fetus in die Aktivierung seiner Gene mit hinein – welche Nährstoffe er zum Beispiel bekommt oder welche Hormone ihn über die Plazenta erreichen. Bereits ein Neugeborenes ist also von seiner Umwelt geprägt Wie die Schwangere, so die Kinder.

Zudem ist das Temperament nicht unveränderbar: Dies entdeckte der Harvard-Forscher Jerome Kagan: Er beobachtete in den 1980er Jahren bei Neugeborenen zwei seiner Ansicht nach angelegte Temperamente: zurückhaltend, gehemmt auf der einen, sowie unbefangen, energisch, impulsiv auf der anderen Seite. Kagan begleitete seine Probanden einige Jahre – und stellte fest, dass schon im Kindergarten eins von drei Kindern seine Schüchternheit abgelegt hatte. Ähnliche Ergebnisse erzielte der Berliner Forscher Asendorpf in einer Langzeitstudie in München, die im Kindergartenalter begann und die Probanden 25 Jahre lang begleitete: Während sich aggressive Kinder oft zu aggressiven Erwachsenen entwickelten, war der Zusammenhang zwischen früher Gehemmtheit und späterer Gehemmtheit nur schwach ausgeprägt. „Das hängt von späteren Erfahrungen ab, die können noch vieles ändern“, sagt Asendorpf. Zu diesem Schluss kam auch Kagan: „Unser Temperament ist nicht unser Schicksal.“

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Wie wichtig sind die ersten drei Jahre?

Viele halten die ersten drei Jahre – in den 1980er Jahren typischerweise noch die Zeit vor dem Kindergarten – für die entscheidenden, was die Persönlichkeit eines Kindes anbelangt. Viele Psychologen betonen, wie wichtig eine gute Bindung zwischen Eltern und Kind in dieser Zeit ist Das unsichtbare Band. Das hat riesige, ideologisch geführte Debatten über die richtige Form der Kinderbetreuung ausgelöst bis hin zur Frage, ob gute Eltern ihre Kinder nicht bis zum dritten Geburtstag zu Hause betreuen sollten.

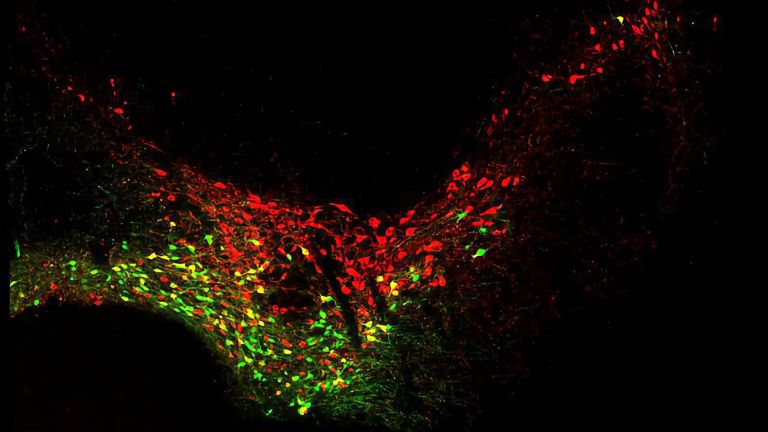

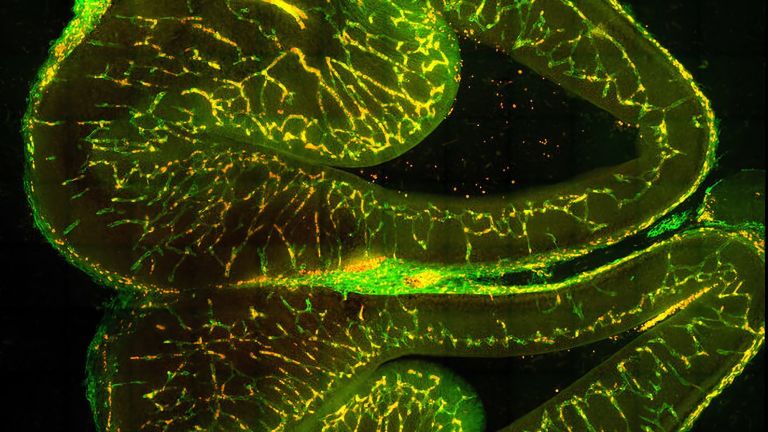

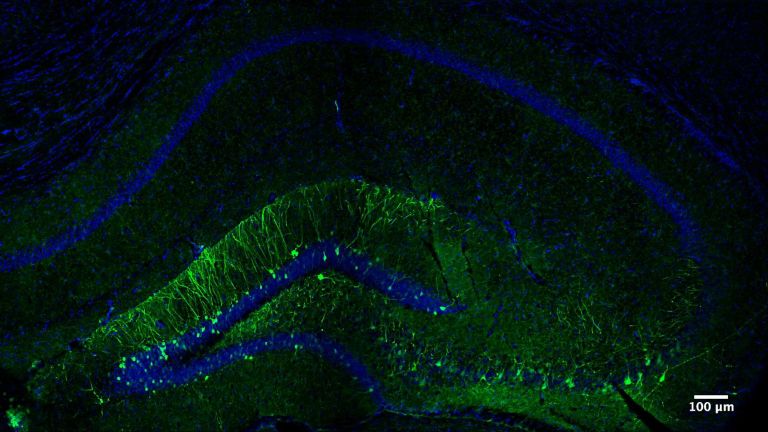

Sind wir also Rabeneltern mit unseren Kita-Kindern? Die ersten Jahre seien in der Tat zentral in der Hirnentwicklung, sagt Bettina Lamm, denn in dieser Zeit entstehen viele wichtige Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen. „Die Erfahrungen mit der Umwelt sind entscheidend dafür, welche Verknüpfungen gebildet oder gestärkt werden.“ Ein liebevolles, verlässliches Umfeld ist also wichtig für Kleinkinder – das müssen aber nicht ausschließlich die eigenen Eltern sein. Danach nehme die Plastizität des Gehirns zwar ab. Aber es bleibt flexibel: „Wir sind nicht nach drei Jahren fertig“, so Lamm. Verknüpfungen können sich auch im späteren Leben noch verändern – wobei dies in bestimmten, besonders sensiblen Lebensperioden leichter gelingt. Und auch Walter Mischell wird nicht müde zu betonen, dass Menschen sich ändern können. Wer als Vierjähriger keinem Marshmallow widerstehen kann, hat keine Ausrede für sein restliches Leben.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Plastizität

Plastizität/-/neuroplasticity

Der Begriff beschreibt die Fähigkeit von Synapsen, Nervenzellen und ganzen Hirnarealen, sich abhängig vom Grad ihrer Nutzung zu verändern. Mit synaptischer Plastizität ist die Eigenschaft von Synapsen gemeint, ihre Erregbarkeit auf die Intensität der Reize einzustellen, die sie erreichen. Daneben unterliegen auch Größe und Vernetzungsgrad unterschiedlicher Hirnbereiche einem Wandel, der von ihrer jeweiligen Aktivität abhängt. Dieses Phänomen bezeichnen Neurowissenschaftler als corticale Plastizität.

zum Weiterlesen:

- Dirk Asendorpf, Inhibited and aggressive preschool children at 23 years of age: personality and social transitions into adulthood, Dev Psychol. 2008 Jul;44(4):997‑1011. (abstract).

- Mischel, Walter, Delay of Gratifivation in Children, Science, Vol. 244, No. 4907, 1989 (Volltext)

- Kagan, Jerome: Die drei Grundirrtümer der Psychologie, Weinheim (2000)

- Lona Lehrer: Do parents matter? Interview mit Judith Harris, Scientific American, 9. April 2009, (Volltext)