Wer ein gesundes Netzwerk hat, bleibt selbst gesund.

Einsamkeit gefährdet die Gesundheit. Wer dagegen auf ein gut funktionierendes soziales Netzwerk zurückgreifen kann, lebt nicht nur gesünder, sondern hat auch eine höhere Lebenserwartung.

Scientific support: Prof. Dr. Danilo Bzdok

Published: 19.08.2016

Difficulty: intermediate

- Ein soziales Netzwerk, in dem man sich geborgen, integriert und ausreichend unterstützt fühlt, trägt wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Gute soziale Beziehungen fördern das psychische Wohlbefinden, lindern Stress, beschleunigen die Genesung und verlängern womöglich sogar das Leben.

- Die private Lebensform beeinflusst das gesundheitliche Wohlbefinden sowie die eigene Einstellung zur Gesundheit. Im Erwachsenenalter leben in der Regel die Frauen und Männer gesünder, die in einer festen Partnerschaft oder Ehe leben.

- Soziale Ausgrenzung zum Beispiel wirkt womöglich wie ein Schmerz auf unser Gehirn. Langfristig soll zum Beispiel Mobbing ähnlich negative Gesundheitsfolgen haben wie Rauchen oder Diabetes.

- Angst vor Beurteilung und sozialer Abwertung beeinträchtigt Gesundheit und Immunsystem.

- Der Sozialstatus ist in Sachen Gesundheit noch immer einer der wichtigsten Einflussfaktoren. Niedriger sozialer Status und soziale Isolation beeinflussen den Gesundheitszustand. Viele Krankheiten kommen vermehrt in bildungsniedrigen Bevölkerungsgruppen vor, was wiederum zu einer geringeren Lebenserwartung in diesen Schichten führt.

Helfen macht glücklich. Das haben die Glücksforschung und die positive Psychologie längst erkannt – und auch wissenschaftlich nachgewiesen. Hilfsbereitschaft hat vielfältige positive Auswirkungen auf unser seelisches und körperliches Befinden – unabhängig davon, warum wir helfen. Es setzt eine Kette positiver Gefühle in Gang, die weit über unser eigenes Wohlbefinden hinausgeht und unser gesamtes soziales Netzwerk positiv beeinflusst.

Verbundenheit

Wir fühlen uns mit anderen Menschen verbunden. Das Gefühl von Zusammengehörigkeit, das Füreinander-da-Sein und zu sehen, dass da noch andere Menschen sind, gibt Sicherheit und Geborgenheit.

Dankbarkeit und Anerkennung

Wir erhalten Dankbarkeit und Anerkennung von den Menschen, denen wir helfen und schließen vielleicht sogar neue Freundschaften.

Stärkung des Selbstwertgefühls

Die wohl stärkste und positivste Auswirkung hat das Helfen auf unser Selbstwertgefühl. Etwas Gutes tun, das Gefühl, gebraucht zu werden, wichtig zu sein, etwas Sinnvolles zu tun und anderen zu helfen, stärkt das Selbstwertgefühl. Wenn wir jemandem helfen, sehen wir, dass wir etwas bewegen können und erkennen uns als gute und großzügige Person. Die Erfahrung, wichtig und wertvoll zu sein, steigert das Selbstwertgefühl.

Geselligkeit

Anderen zu helfen ist eine gute Möglichkeit, um Einsamkeit zu entgehen oder diese zu überwinden.

Gesundheit

Wenn wir uns für andere einsetzen, erhöht das die Abwehrkräfte. Stressbedingte Magen- und Kopfschmerzen, aber auch Depressionen können abgemildert werden. Vor allem auch ältere Menschen sind gesünder, wenn sie sich engagieren. Soziales Engagement kann ein aktives und gesundes Altern fördern und wirkt sogar lebensverlängernd.

Zufriedenheit

Wir sind zufriedener. Wer anderen hilft, wird ruhiger, ausgeglichener und erlebt beim Helfen ein Stimmungshoch durch die Freisetzung von Endorphinen.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Bei dem Begriff “soziale Netzwerke” denken heute die meisten an Facebook und Co. Ursprünglich stammt der Begriff “Netzwerk” aus der Soziologie und beschreibt die Beziehungen zwischen Personen und Gruppen durch ihre sozialen Beziehungen. Bei den Personen kann es sich etwa um nahestehende Verwandte handeln oder um Menschen, die Unterstützung geben und mit denen man regelmäßig Kontakt hat. Wissenschaftler unterscheiden zudem zwischen starken und schwachen Bindungen. Starke Bindungen bestehen etwa zwischen Geschwistern. Schwache Beziehungen sind weniger starr und dauerhaft, dafür aber „beweglicher“. Welche Auswirkungen solche sozialen Netzwerke auf die Gesundheit und die Lebenserwartung des Menschen haben, erforscht am Institut für Psychologie der Fernuni Hagen seit vielen Jahren Dr. Horst Heidbrink.

Niedriger Sozialstatus in der Hackordnung beeinflusst das Gesundheitsverhalten

Geradezu sprichwörtlich ist die Hackordnung auf dem Hühnerhof. Der unterste muss sich von allen anderen hacken lassen und drückt sich daher meist mit zerzausten Federn irgendwo am Rand herum. Hierarchien gibt es zwar auch in der menschlichen Gesellschaft, sie sind jedoch viel komplexer angelegt, weniger starr, und oft auch nicht von langer Dauer. Trotzdem sind die Nachteile eines niedrigen sozialen Status beim Menschen offensichtlich: “Untersuchungen zeigen, dass ein niedriger Status mit einem weniger gesundheitsfördernden Verhalten einhergeht”, berichtet Heidbrink. “Zum Beispiel werden weniger Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen.” Dabei sind Faktoren wie Bildung, Beruf und Einkommen in Sachen Gesundheit die wichtigsten Einflussfaktoren. Auch das Robert-Koch-Institut schreibt: “Der Einfluss des sozialen Status auf die Gesundheit und Lebenserwartung wird durch epidemiologische Studien regelmäßig bestätigt.” So ergab die Studie GEDA (Gesundheit in Deutschland aktuell) 2010, dass Personen mit niedrigem Sozialstatus ihre Gesundheit nicht nur schlechter einschätzen als besser gestellte Gleichaltrige, sondern sie sind auch tatsächlich vermehrt von chronischen Krankheiten, psychosomatischen Beschwerden, Unfallverletzungen sowie Behinderungen betroffen. “Das wirkt sich natürlich auch auf die Lebenserwartung aus”, so Heidbrink.

Angst vor sozialer Abwertung beeinträchtigt Gesundheit und Immunsystem

Sich regelmäßig mit anderen zu messen und zu vergleichen, ist typisch für das Sozialverhalten der Menschen. Gleichzeitig haben sie große Angst davor, von anderen schlecht bewertet zu werden. “Ein Grund für die Angst ist, dass uns durch eine mögliche schlechte Bewertung der Ausschluss aus der Gruppe drohen kann”, sagt Professor Michaela Pfundmair von der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München. “Diese Bewertungsangst ist auch der Grund, warum wir ganz oft Dinge nicht tun.” Auch unser Hilfeverhalten wird so beeinflusst. Zudem setzt uns die Angst vor sozialer Abwertung unter enormen Stress, weil unser sozialer Status, unsere Reputation bedroht sein könnte.

Dr. Sally Dickerson vom Department of Psychology and Social Behavior der University of California, Irvine fand 2009 sogar heraus, dass die Angst vor dem Urteil anderer das Immunsystem beeinträchtigt. Sie beobachtete, dass bei jenen, die eine Prüfungssituation unter den kritischen Blicken zweier Versuchsleiter absolvieren sollten, vermehrt Tumornekrosefaktor α gebildet wurde, ein Botenstoff, der als Teil der Stressreaktion Entzündungen fördert. Die Beurteilung durch Mitmenschen setzte diese also stark unter Druck. Bei den ungestört arbeitenden Versuchsteilnehmern blieb das Immunsystem dagegen trotz Prüfungsstress normal.

Soziale Netzwerke als Kraftspender

Der Mensch sucht sein Glück in Beziehungen, tauscht sich gerne mit anderen aus und braucht vor allem eins: positive Bestätigung von Menschen, die ihm wichtig sind. “Das ist die treibende Kraft für unseres Sozialverhaltens”, so Heidbrink. Und nicht nur das – soziale Beziehungen tragen wesentlich zur eigenen Gesundheit bei: Stresslinderung, körperliches und psychisches Wohlbefinden, Verbesserung der Lebenszufriedenheit, sogar eine höhere Lebenserwartung – die Liste der positiven Auswirkungen ist lang. “Wie das alles genau zusammenhängt, darüber wird allerdings noch spekuliert”, so Heidbrink.

Die wohl wichtigste Funktion, die ein funktionierendes Netzwerk übernimmt, ist die soziale Unterstützung. Die Einbindung in soziale Netzwerke reduziert nachweislich die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Chronisch kranke Menschen können sich besser mit ihrer Situation im Alltag arrangieren, depressive Störungen treten seltener auf und werden schneller überwunden. Ob Partner, Freunde, Verwandte, Kinder, Arbeitskollegen oder Nachbarn – wer ein gutes soziales Netzwerk hat, kann sich also glücklich schätzen, denn soziale Beziehungen scheinen eine wahre Oase für Kraft und Gesundheit zu sein. Heidbrink: “Wenn ich zufrieden bin, wirken bestimmte Hormone positiv auf mich. Höhere Werte von Oxytocin oder Dopamin sorgen für einen entspannteren Zustand und dadurch vermutlich auch für bessere Heilungskräfte, als wenn ich unter Stress stehe.”

Das gilt auch umgekehrt. In einer Studie mit 42 Ehepaaren fand Professor Janice Kiecolt-Glaser vom Ohio State University College of Medicine mit ihren Kollegen heraus, dass Wunden bei glücklichen Paaren durchschnittlich fünf Tage schneller heilten, als bei zerstrittenen Eheleuten. Außerdem stellte die heutige Direktorin der Abteilung für Psychiatrie und Innere Medizin fest, dass im Blut der unglücklich Vermählten sehr viel mehr entzündungsfördernde Eiweiße gebildet wurden, vor allem Interleukin 6.

Oxytocin

Oxytozin/-/oxytocin

Ein im Nucleus paraventricularis und im Nucleus supraopticus des Hypothalamus gebildetes Hormon, welches aus dem Hypophysenhinterlappen ins Blut ausgeschüttet wird. Es leitet bei der Geburt die Wehen ein und wird beim Stillen sowie beim Orgasmus ausgeschüttet. Es scheint die Paarbindung zu erhöhen und Vertrauen zu schaffen. Neuere Erkenntnisse weißen darauf hin, dass das oft als Kuschelhormon bezeichnete Oxytocin jedoch weitaus komplexer ist und seine Effekte auch eine Abgrenzung zur andern Gruppen (out-groups) beinhalten.

Dopamin

Dopamin/-/dopamine

Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff des zentralen Nervensystems, der in die Gruppe der Catecholamine gehört. Es spielt eine Rolle bei Motorik, Motivation, Emotion und kognitiven Prozessen. Störungen in der Funktion dieses Transmitters spielen eine Rolle bei vielen Erkrankungen des Gehirns, wie Schizophrenie, Depression, Parkinsonsche Krankheit, oder Substanzabhängigkeit.

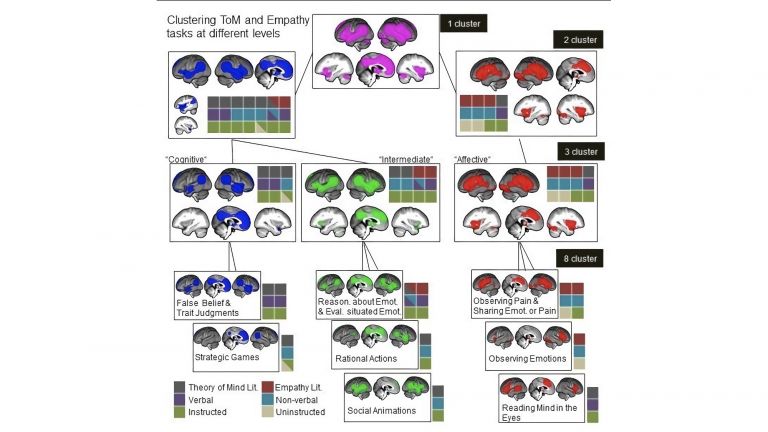

Soziale Ausgrenzung wirkt wie ein Schmerz auf unser Gehirn

Einige Forscher sagen, dass unser Zugehörigkeitsbedürfnis so stark ist wie Hunger und Durst. “Der Mensch ist ein soziales Wesen und nicht dazu gemacht, als Einsiedler zu leben”, betont Heidbrink. “Fühlt sich jemand ausgegrenzt oder von einer Gruppe ausgeschlossen, ist das eines der schlimmsten Dinge, die einem Menschen passieren können”, meint auch Pfundmair. “Das aktiviert sofort das Alarmsystem im Gehirn, wie ein Reflex.” Verständlich – war es doch für den Menschen schon seit Urzeiten wichtig, zur Gruppe zu gehören, weil er allein nicht überlebt hätte. Auch unser Bedürfnis nach sozialen Kontakten ganz unterschiedlich ausgeprägt ist – eine soziale Ausgrenzung oder subjektiv wahrgenommene Isolation hat eine ähnliche neuronale Signatur wie physischer Schmerz. Pfundmair: “Langfristig soll Exkludierung sogar so negative Auswirkungen haben wie Rauchen oder Diabetes.” Bei einsamen Menschen sei die Wahrscheinlichkeit von Herzerkrankungen deutlich erhöht, assistiert Heidbrink. Und auch das Mobbing hat gesundheitsschädliche Auswirkungen, die sich als Hautreaktionen oder in anderen Leiden niederschlagen.

Recommended articles

Soziale Netzwerke in Japan sorgen für lange Lebenserwartung

Ein soziales Netz macht dagegen nicht nur gesund, es steigert anscheinend auch unsere Lebenserwartung. “Zufriedenstellende glückliche Beziehungen können durch unterschiedliche Mechanismen das Leben verlängern”, so Heidbrink. “Wir wissen zum Beispiel, dass sich Freunde oder Ehepaare untereinander gut im Blick haben, was Gesundheitsvorsorge, Befinden oder die Einnahme von Medikamenten angeht.” Das könnte auch erklären, warum die Lebenserwartung der Japaner höher ist, als bei uns. “Die östlichen Kulturen sind sehr stark kollektivistisch ausgelegt”, so Pfundmair. “Das heißt, die Gemeinschaft steht im Vordergrund.” Daran orientiert sich auch das Verhalten der Japaner. “Die schauen, was das Wichtigste für die Gruppe ist und ordnen sich dem unter. Sie leben in einem eng geknüpften, sozialen Netzwerk und fühlen sich emotional den Mitgliedern der Gruppe verbunden”, so Pfundmair. “Bei uns geht es dagegen viel mehr um Selbstverwirklichung und die eigenen Ziele.”

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Gute nachbarschaftliche Beziehungen wirken positiv auf die Gesundheit

Wer nun das Gefühl hat, er könnte noch etwas an seinem sozialen Netz arbeiten, muss nicht gleich nach Japan auswandern oder zum Netzwerkprofi werden. Manchmal genügen schon ein paar Schritte vor die eigene Haustür. Untersuchungen belegen zum Beispiel, dass sich gute nachbarschaftliche Beziehungen positiv auf die Gesundheit auswirken. Wer sich hier sozial engagiert, fühlt sich nicht nur gut, sondern kann vielleicht selbst eines Tages in einer Notfallsituation auf Unterstützung hoffen. Oder man schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, indem man sein Sportprogramm zukünftig zu zweit oder in einer Gruppe absolviert. Übrigens hat sich ein soziales Netzwerk, das aus verschiedenen Beziehungen – z.B. Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen – besteht, als nützlich erwiesen. Einseitige Netzwerke, etwa aus Verwandten, die eng miteinander verbunden sind, können einerseits durch einen hohen Grad an Unterstützung hilfreich sein, auf längere Sicht hin gesehen aber auch belasten, weil hier viel kontrolliert wird und wenig Kontakt zur Außenwelt besteht. In jedem Fall ist es wichtig, Freundschaften und Beziehungen, zum Beispiel mit gemeinsamen Aktivitäten oder vertrauensvollen Gesprächen, regelmäßig zu pflegen.

zum Weiterlesen:

- Psychologie sozialer Beziehungen, von Horst Heidbrink, Helmut E. Lück, Heide Schmidtmann, 2009

- Dickerson SS, Gable SL, et al: Social-evaluative threat and proinflammatory cytokine regulation: an experimental laboratory investigation. Psychol Sci. 2009 Oct;20(10):1237 – 44

- Uchino BN (2006) Social support and health: a review of physiological processes potentially underlying links to disease outcomes. Journal of behavioral medicine 29(4):377 – 387

- Uchino BN: Understanding the Links Between Social Support and Physical Health: A Life-Span Perspective With Emphasis on the Separability of Perceived and Received Support

- Kroll LE, Lampert T (2011) Unemployment, social support and health problems: results of the GEDA study in Germany, 2009. Dtsch Arztebl Int 108(4):47 – 52

- Cacioppo JT, Hawkley LC. Perceived social isolation and cognition. Trends in cognitive sciences. 2009;13(10):447 – 54.