Achtung, jetzt piekst es ein bisschen...

Der Erforschung von Schmerzen am Menschen sind Grenzen gesetzt. Was lässt sich dennoch aus der Klinik lernen? Und wie hilft das den Patienten?

Scientific support: Prof. Dr. Claudia Sommer

Published: 04.02.2018

Difficulty: easy

- Schmerz ist subjektiv, seine Heftigkeit sagt nichts über die Schwere der Ursache aus.

- Forschung an Zellen und Tieren kann molekulare Mechanismen aufdecken, nicht aber das subjektive Empfinden ergründen.

- Für viele Fragestellungen gibt es keine Alternative zu Untersuchungen an Menschen, denn nur diese können angeben, ob sie Schmerzen haben und ob diese im Verlauf einer Untersuchung zu- oder abnehmen.

- Klinische und Laborforschung sind eng verzahnt. Beobachtungen aus der Klinik führen zur Überprüfung von Hypothesen im Labor. Von dort geht es zurück in die Klinik, um die Bedeutung der Laborergebnisse für das Schmerzempfinden zu untersuchen.

- Eine wichtige Lehre aus der Klinik war die Beobachtung, dass der Chronifizierung von Schmerzen Lernprozesse zugrunde liegen, was zu neuen Behandlungen wie der Verhaltenstherapie für chronische Schmerzpatienten führte.

- Neue Ansätze nutzen virtuelle Realität und Neurofeedback, um durch einen Umlernprozess chronische Schmerzen zu behandeln.

Im Wartezimmer einer fiktiven Arztpraxis sitzen zehn Patienten. Sie alle sind wegen des gleichen Problems hier: sie haben Schmerzen. Und doch wird jeder Patient eine andere Diagnose und Therapie erhalten. Wie kann das sein? Weil Schmerz nicht gleich Schmerz ist. > Die komplexeste Alarmanlage der Welt

Mit Schmerz warnt uns unserer Körper vor drohendem Schaden. Er ruft quasi um Hilfe . Nur sagt er weder genau wieso, noch wie dringend er diese Hilfe braucht. Das stellt Ärzte vor Probleme, die Krankheitsursachen kennen müssen, um sie behandeln zu können. Aber es gibt zu viele Gründe für Schmerzen, als dass es möglich wäre, vom Gefühl auf dessen Ursache zurückzuschließen. Beim Schnitt in den Finger mag das noch möglich sein. Doch schon bei Bauch- oder Kopfschmerzen gelingt das weniger gut. Und bei chronischen Schmerzerkrankungen gar nicht.

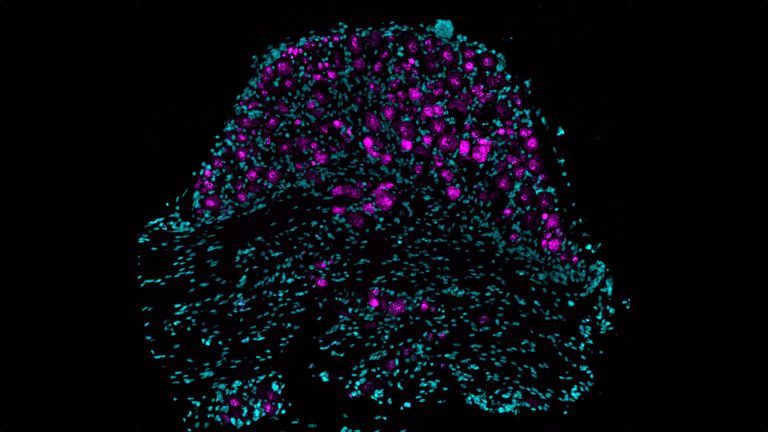

Man könnte meinen, hier fehlt es an Forschung. Doch so einfach ist das nicht. Laut Peter Nawroth, Professor für vaskuläre Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg, gibt es ein grundsätzliches Problem bei der Erforschung von Schmerzen im Labor: "Wir können molekularbiologisch einzelne Kanäle und Molekülwege untersuchen oder zelluläre Reaktionen an Neuronen. Das hilft, die Mechanismen aufzudecken. Doch eine Frage bleibt bei solchen Laborexperimenten stets unbeantwortet: Wie fühlt sich das an?"

Um diese Frage zu beantworten, müsste man Experimente an Menschen durchführen. Aber wie soll das gehen? Man kann Menschen doch nicht mutwillig Schmerzen zufügen. "Doch, man kann", sagt zumindest Herta Flor, wissenschaftliche Direktorin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und stellvertretende Sprecherin des Sonderforschungsbereiches (SFB) 1158 der Deutschen Forschungsgemeinschaft . Und schickt gleich hinterher, dass es sich dabei um vergleichsweise geringe Schmerzen handelt, und, dass "gerade Patienten, die unter langjährigen chronischen Schmerzen leiden, sehr bereit sind, bei Versuchen mitzumachen". Nawroth bestätigt: "Wenn man etwas hat, was Schmerz auslöst und etwas, das ihn hemmt, dann kann man auch am Menschen den molekularen Mechanismus untersuchen."

Sinnvolle Warnrufe und sinnloses Geschrei

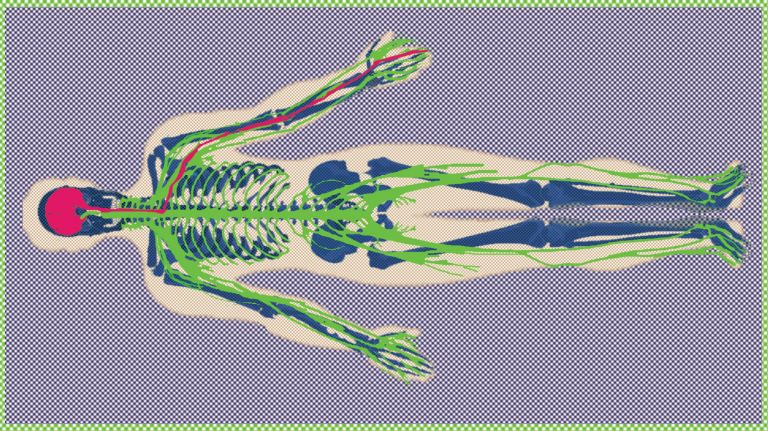

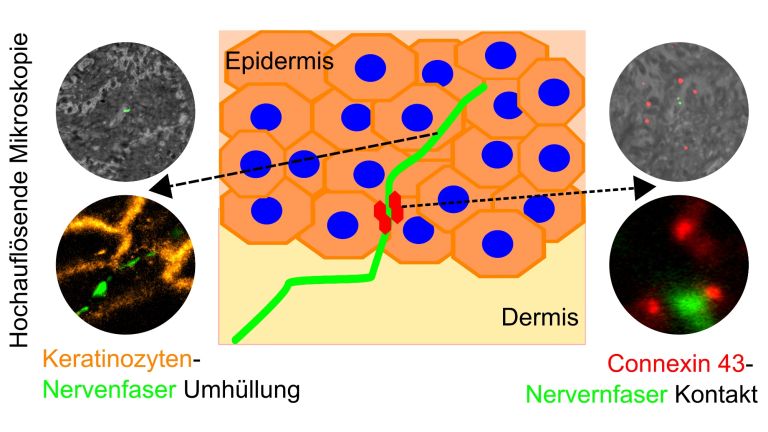

Unser Körper schickt seine Warnsignale über nozizeptive Nervenfasern ins Gehirn > Wie Schmerz ins Gehirn gelangt . In diese Fasern kann man Nadeln stechen und die Nervensignale ableiten. Dann kann man den zugehörigen Bereich der Haut, den diese Nervenfaser innerviert, untersuchen und die damit einhergehenden Entladungen der Nervenfaser studieren, am lebenden und wachen Menschen. "Das tut nicht weh, nur das Einstechen der Nadel", weiß Ulf Baumgärtner, Professor für Neurophysiologie an der Universität Heidelberg.

Mit leichter Berührung, stärkerem Druck oder durch Kneifen der entsprechenden Hautstelle kann man dann die Funktion der Nervenfasern überprüfen. So fand man heraus, dass nozizeptive Fasern im Ruhezustand inaktiv sind. Bei Menschen mit Diabetes kann es hingegen zu einer chronischen Schmerzerkrankung kommen. Bei der diabetischen Neuropathie sind die Nervenfasern von alleine aktiv und erzeugen Schmerzsignale, obwohl nichts an der Haut passiert. Ist der nozizeptive Schmerz ein sinnvoller Warnruf vor einem potentiellen Schaden, dann ist ein neuropathischer Schmerz ‘Geschrei ohne Inhalt’, das aus der Schädigung der Nervenfasern hervorgeht.

Peter Nawroth fand durch seine Forschungen an dieser Erkrankung eine chemische Möglichkeit, Schmerzen auszulösen. Beim Stoffwechsel von Glukose entsteht in unseren Körpern eine Substanz namens Methylglyoxal. Das passiert bei uns allen und ist ganz normal. Bei Diabetikern kann es dazu kommen , dass Methylglyoxal nicht richtig vom Körper entgiftet wird und plötzlich hochkonzentriert anfällt. Dann löst es Schmerzen aus, die zumeist in Armen und Beinen auftreten.

Auch Methygloxal kann genutzt werden, um in Patienten Schmerzen zu untersuchen. So fand man heraus, dass die diabetische Neuropathie zwar auf gewisse Schmerzmittel, nicht aber auf Opiate anspricht, eine Klasse zentral wirkender, sehr starker Schmerzmittel. Ein Ergebnis, dass für Ärzte von praktischem Nutzen ist, wie Lars Neeb bestätigt, der in der Klinik für Neurologie der Berliner Charité arbeitet und nicht an den Studien beteiligt war: "So funktioniert klinische Forschung: Aus den klinischen Beobachtungen leiten wir ein Konzept ab, wie wir uns die Pathophysiologie vorstellen. Dieses Konzept überprüfen wir im Labor. Daraus ergibt sich vielleicht ein neuer Wirkstoff für die Behandlung. Wenn der bei Patienten eine Wirkung zeigt, bestätigt das unser Konzept der Pathophysiologie."

Aber Patienten mutwillig Schmerzen zuzufügen, das hört sich grausam an. Auch, wenn Nadelstich und die Schmerzen durch Methylglyoxal auszuhalten sind. Aber es gibt einen einfachen Grund, warum es sich lohnt, Patienten unter gewissen Voraussetzungen Schmerzen zuzufügen, wie Baumgärtner erklärt: "Man kann Verhaltensexperimente mit Versuchstieren machen. Aber man kann die Maus ja nicht fragen, ob das Schmerz ist, was sie gerade erlebt. Man kann die Tiere nur beobachten und vermuten, dass das mit dem klinischen Schmerz irgendwie korreliert. Aber Patienten, die kann man fragen." Und genau das macht sie zum perfekten Studienobjekt.

Recommended articles

Fehlende Zusammenhänge

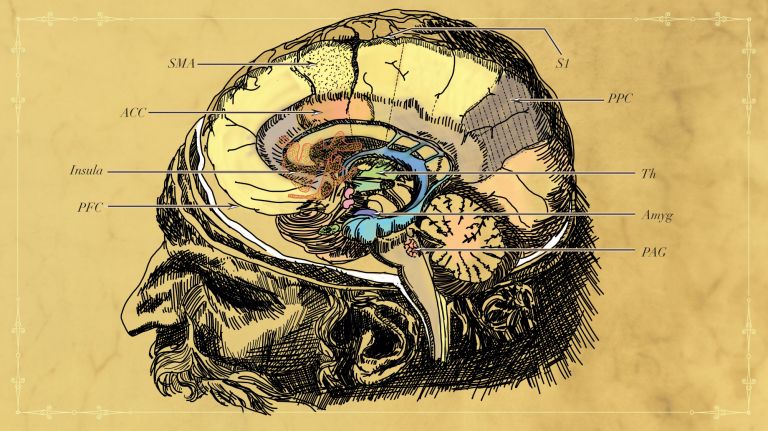

Der Erforschung von Schmerzen am Menschen sind dennoch aus mehreren Gründen Grenzen gesetzt. Auch Menschen können nicht immer genau sagen, was und wo es ihnen gerade weh tut. Zwar ist der Schmerz gut darin, unsere Aufmerksamkeit zu erlangen, aber er verrät nicht immer die Gründe. "Art und Ursache des Schmerzes sind nicht zusammenhängend", sagt Baumgärtner. Es gibt zwei verschiedene Arten von Nervenfasern, die zwei verschiedene Arten Schmerz transportieren, doch die Wahrnehmung entsteht nicht in der Faser, sondern im Gehirn. Auf dem Weg dahin werden die Signale aus der Peripherie schon auf Rückenmarksebene miteinander verschaltet. Verarbeitet und als Schmerz interpretiert werden sie in gleichen oder ähnlichen Arealen im Cortex. Dort können die Ursachen der Schmerzen dann aber nicht mehr unterschieden werden.

Auch hängen die Heftigkeit von Schmerzen und deren Ursache nicht direkt zusammen. Und nicht zuletzt ist Schmerz mehr als nur Sinnesempfindung. Damit der Organismus das Warnsignal garantiert nicht überhört, ist es an eine (negative) Emotion gekoppelt, weshalb man auch von der Dualität des Schmerzes spricht. Durch die emotionale Komponente wird aus der Sinnesempfindung ein unüberhörbares Warnsignal. Allerdings stellt diese Subjektivität Forscher vor ein weiteres Problem: Der Gemütszustand beeinflusst nicht nur kurzfristig unsere Schmerzwahrnehmung, sondern kann sie auch langfristig verändern.

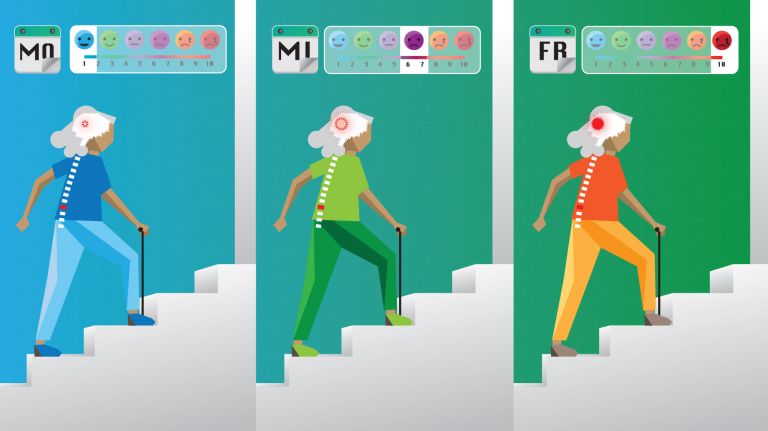

Es ist eine Besonderheit des Nervensystems, plastisch, also veränderbar, zu reagieren. Laut Herta Flor kann das dazu führen, dass aus einem akuten ein chronischer Schmerz wird: "Die Chronifizierung von Schmerz ist ein Lernprozess > Gelernter Schmerz . Der Schmerz koppelt sich von dem ab, was ihn dereinst auslöste." Sprich: Wer lernen kann, kann auch falsch lernen. Wer eine Schmerztablette einnimmt, bekämpft damit meist nur das Schmerzempfinden, nicht die Schmerzursache. Der Mensch lernt, dass das Medikament die Beschwerden lindert, und nimmt es weiter. Aber die Ursache verschwindet nicht, nur weil man sie nicht mehr spürt. Also reagiert das System plastisch und passt die Signalstärke an. Der Schmerz wird stärker. Wird seine Wahrnehmung weiterhin ausgestellt, können die ursächlichen Prozesse ungestört ihr Werk tun und über einen Zeitraum von mehreren Wochen die Schmerzschwelle dauerhaft verstellen. Dann ist aus dem akuten Schmerz ein chronischer geworden, den die alten Medikamente deshalb nicht mehr lindern, weil sie gegen eine Ursache wirken, die die Symptome nicht mehr auslöst!

Wahrnehmung

Wahrnehmung/Perceptio/perception

Der Begriff beschreibt den komplexen Prozess der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Reizen aus der Umwelt sowie von inneren Zuständen eines Lebewesens. Das Gehirn kombiniert die Informationen, die teils bewusst und teils unbewusst wahrgenommen werden, zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck. Wenn die Daten, die es von den Sinnesorganen erhält, hierfür nicht ausreichen, ergänzt es diese mit Erfahrungswerten. Dies kann zu Fehlinterpretationen führen und erklärt, warum wir optischen Täuschungen erliegen oder auf Zaubertricks hereinfallen.

Das Henne-Ei-Problem

Dass das auf das Gemüt schlagen kann, ist nachvollziehbar. Prof. Baumgärtner: "Chronische Schmerzen sind oft von Depressionen begleitet. Häufig ist dabei unklar, was Henne und was Ei ist." Kurz gesagt: Wer Schmerzen hat, dem geht es eher schlecht, und wem es schlecht geht, der hat eher Schmerzen > Wie Gedanken Schmerz steuern . Bekanntermaßen funktioniert das auch anders herum: wem es gut geht, der hat weniger Schmerzen. Doch leider kann auch dieser Zusammenhang den Schmerz verstärken und chronisch werden lassen:

"Viele Patienten haben lange Odysseen hinter sich“, erklärt Flor. „Wen wundert's, dass das aufs Gemüt schlägt. Und wen wundert's, wenn Patienten in solchen Fällen ganz besondere Aufmerksamkeit durch die Familie erfahren. Ironischerweise kann jedoch gerade die familiäre Zuwendung zu einem Problem werden." Nämlich dann, wenn die Patienten die Zuwendung nur noch erhalten, wenn sie Schmerzen ausdrücken. Dann lernen sie unweigerlich, dass dieser Schmerz auch positive Seiten hat, nämlich die Zuwendung. Das kann den Schmerz tatsächlich verstärken!

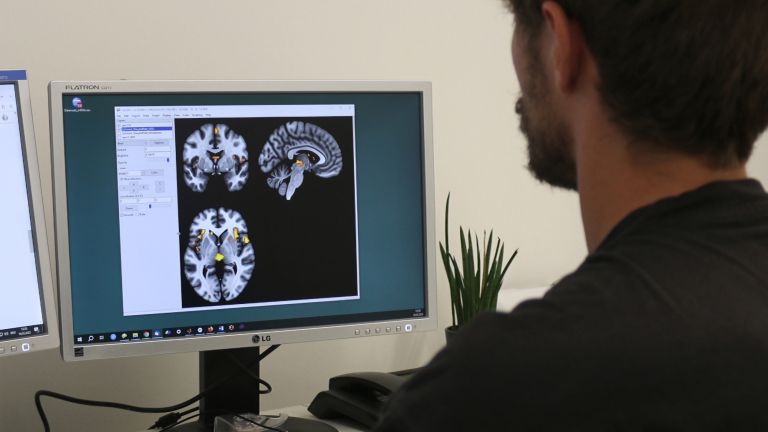

Laut Flor ist das von Wilbert Fordyce vor über 40 Jahren beobachtete und publizierte Phänomen "ein gutes Beispiel für einen Prozess, den wir aus der Klinik gelernt haben". Und ein gutes Beispiel dafür, wie aus Beobachtungen in der Klinik neue Therapieansätze werden können: "Wir haben heute andere Möglichkeiten, chronische Schmerzen zu behandeln. Symptomverstärkende Verhaltensmuster können wir gut durch Verhaltenstherapie erreichen." Der Fokus der Patienten wird vom Schmerz weggeführt und der Teufelskreis aus Schmerz, Angst davor und Gedanken daran wird durchbrochen. Auch ganz neue Ansätze zeichnen sich laut Flor ab: "Es gibt virtuelle Verfahren oder Neuro-Feedback-Methoden, die effektiv sein können und auch bereits vereinzelt angewendet werden." Diese Verfahren benötigen jedoch eine relativ aufwändige Ausrüstung und vor allem darin geschultes Personal, weshalb sie noch keine breite Anwendung finden.

Bis es soweit ist, können Patienten laut der Schmerzforscherin ihre akuten Schmerzen weiterhin mit Tabletten behandeln. Solange diese nicht an mehr als zehn Tagen im Monat eingenommen werden. Chronische Schmerzen hingegen müssen durch einen Umlernprozess therapiert werden, was laut Flor weder durch ein Medikament noch durch einen Arzt alleine geleistet werden kann: "Chronischen Schmerz behandelt man im Gegensatz zum akuten selten alleine, sondern zumeist in einem interdisziplinären Team." Schmerz ist eben nicht gleich Schmerz.