Neue Werkzeuge zur Reparatur der Seele

Nach Jahrhunderten der Stagnation ist die Psychiatrie in der Neuzeit angekommen. Dafür ist es auch höchste Zeit, denn etwa jeder Vierte muss damit rechnen, in seinem Leben ernsthaft zu erkranken.

Scientific support: Prof. Dr. Andrea Schmitt

Published: 01.10.2019

Difficulty: easy

- Aktuell leiden ein bis zwei Prozent der Bevölkerung an einer behandlungsbedürftigen psychiatrischen Erkrankung.

- Techniken wie die Kernspinresonanztomografie (MRT) und die Positronenemissionstomographie (PET) erlauben auch Laien einen Blick ins Gehirn. Womöglich hat dies zur Akzeptanz beigetragen.

- Noch immer werden Diagnosen anhand von Symptomen gestellt. Direkt messbare Werte (Biomarker) gibt es nicht.

- Mittels Psychoanalyse wollte Sigmund Freud seine Patienten von Neurosen befreien. Anders als die Verhaltenstherapie und Medikamente spielt die Psychoanalyse heute aber keine große Rolle mehr.

Magnetresonanztomographie

Magnetresonanztomographie/-/magnetic resonance imaging

Ein bildgebendes Verfahren, das Mediziner zur Diagnose von Fehlbildungen in unterschiedlichen Geweben oder Organen des Körpers einsetzen. Die Methode wird umgangssprachlich auch Kernspin genannt. Sie beruht darauf, dass die Kerne mancher Atome einen Eigendrehimpuls besitzen, der im Magnetfeld seine Richtung ändern kann. Diese Eigenschaft trifft unter anderem auf Wasserstoff zu. Deshalb können Gewebe, die viel Wasser enthalten, besonders gut dargestellt werden. Abkürzung: MRT.

Positronen-Emissions-Tomographie

Positronen-Emissions-Tomographie/-/positron emission tomography

Ein bildgebendes Verfahren, mit dessen Hilfe Mediziner Stoffwechselvorgänge im Körper visualisieren können. Der Patient bekommt eine schwach radioaktive Substanz injiziert, die Positronen – also Beta-Strahlung – emittiert. Wenn die Positronen im Körper mit Elektronen zusammentreffen, wird Energie in Form von zwei Photonen freigesetzt. Diese streben in entgegengesetzte Richtungen auseinander. Im PET-Scanner sind rund um den Patienten Detektoren angeordnet, welche die auftreffenden Photonen registrieren. Auf diese Weise lässt sich nachverfolgen, ob sich die radioaktive Substanz in bestimmten Bereichen des Körpers anreichert, was beispielsweise Hinweise auf einen Tumor geben kann. Auch in der Frühdiagnostik von Demenzerkrankungen findet die Positronen-Emissions-Tomographie Anwendung. Die Strahlung ist medizinisch unbedenklich.

Biomarker

Biomarker/-/biomarker

In der Medizin versteht man unter einem Biomarker eine Substanz, die Hinweise auf den physiologischen Zustand eines Organismus gibt. Biomarker können entweder im Körper selbst entstehen oder chemische Verbindungen beschreiben, die Ärzte dem Körper zuführen, um an ihrem Schicksal bestimmte physiologische Funktionen zu testen. In Bezug auf die Alzheimer-Krankheit sind mehrere Indikatoren als mögliche Biomarker im Gespräch. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Konzentration an löslichem Amyloid-Vorläuferprotein im Blut sowie um die Aktivität des Enzyms, welches das Vorläuferprotein so zerschneidet, dass hieraus das plaquebildende Beta-Amyloid hervorgeht. Oft werden auch krankheitsbezogene Veränderungen, die mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen werden, als Biomarker bezeichnet. So kann man zum Beispiel den Abbau von Gehirngewebe im MRT erkennen.

Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Zwar stammt diese Frage aus einer Limonadenwerbung. Dass sie es zum geflügelten Wort geschafft hat, macht aber auch Hoffnung auf einen lockereren Umgang der Gesellschaft mit Außenseitern. Die Akzeptanz scheint gestiegen, nicht nur im Umgang mit Menschen, die ihr Leben abseits klassischer Vorstellungen führen, sondern auch für jene, die unter psychischen Erkrankungen leiden.

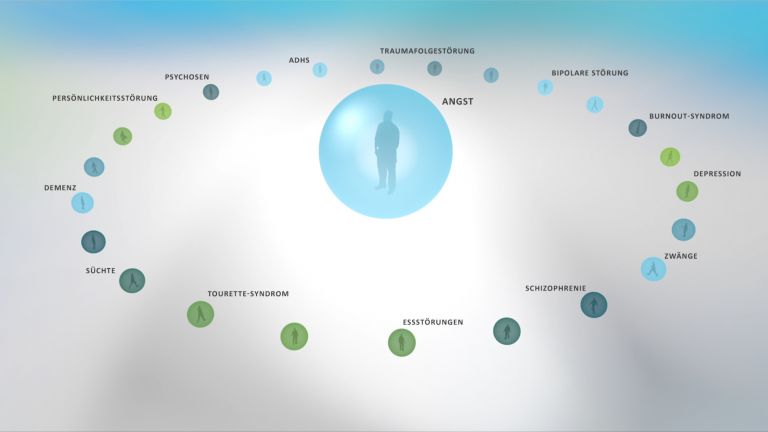

Und das scheint dringend nötig. Denn einer aktuellen Erhebung zufolge litt bereits jede dritte Frau und jeder vierte Mann in Deutschland zumindest zeitweilig unter einer voll ausgeprägten psychischen Störung. Zu jedem gegebenen Zeitpunkt sind es demnach ein bis zwei Prozent der Bevölkerung; das sind 0,5 bis eine Million behandlungsbedürftiger Personen.

Ob diese Zahlen einen echten Zuwachs reflektieren, ist umstritten. Möglich wäre auch, dass heute schlicht deshalb mehr Diagnosen gestellt werden, weil man sich weniger schämen muss, mit einer Depression oder Angststörung zum Arzt zu gehen.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Wandel durch Verständnis

Vorbei sind jedenfalls die Zeiten, als selbst Heilkundige und Ärzte Symptome wie Wahnvorstellungen, Stimmenhören, Raserei oder endlose Traurigkeit mit bösen Geistern in Verbindung brachten, die es zu vertreiben galt. Schläge oder Kerker waren die dominanten „Behandlungen“.

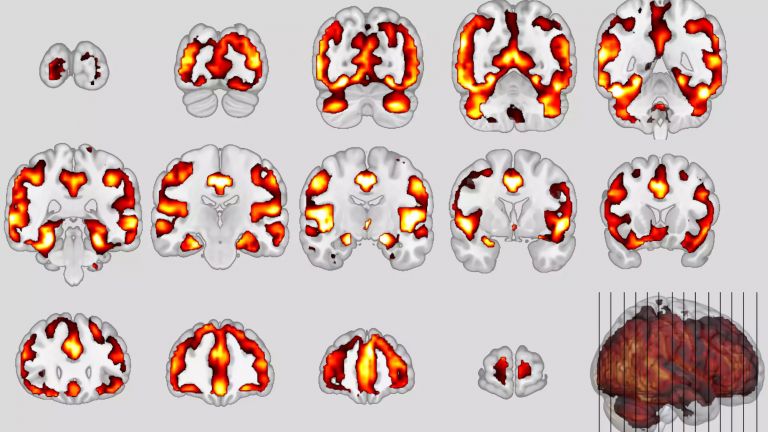

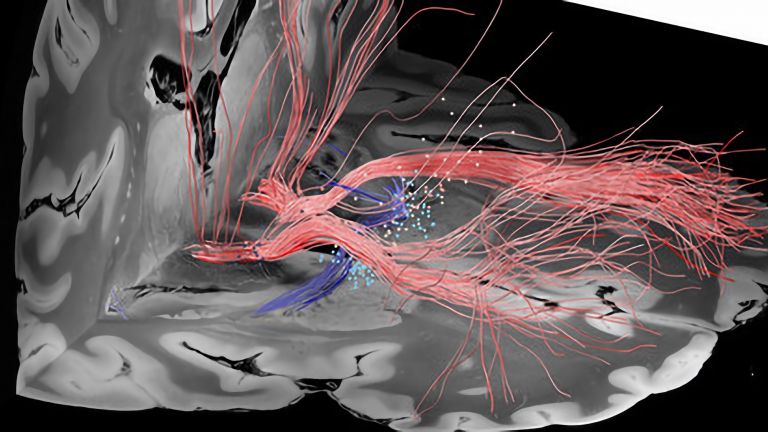

Vermutlich hielt die Aufklärung in der Psychiatrie auch deshalb erst mit großer Verspätung Einzug, weil man den Patienten die Ursachen ihrer Leiden nicht ansehen konnte. Dies unterschied sie von den Opfern organischer Krankheiten, Infektionen oder Unfällen: Ein gebrochener Arm ist leichter zu diagnostizieren. Erst als es gelang, in die Köpfe zu schauen, begann sich das Blatt zu wenden. Aus Hirnstromkurven (Elektroenzephalogrammen, EEG) lernte man schon in den 1930er Jahren, charakteristische Veränderungen herauszulesen, und in den vergangenen 40 Jahren erlaubten Techniken wie die Kernspinresonanztomografie (MRT) und die Positronenemissionstomographie (PET) detaillierte Einblicke ins Gehirn.

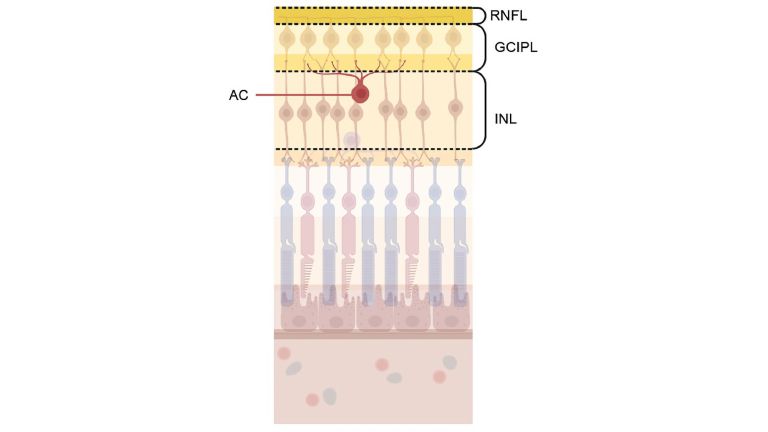

Zusammen mit modernen biologischen Methoden wie Genanalysen oder der Messung von Biomarkern soll die Hirnbildgebung dazu beitragen, ein altes Dilemma der Psychiatrie zu überwinden: Zwischen den sichtbaren Symptomen und deren Ursachen klafft bis dato eine gewaltige Lücke. Professor Michael Deuschle, leitender Oberarzt Zentrum für innovative Psychiatrie- und Psychotherapieforschung in Mannheim (ZIPP) erklärt das Problem: „In der Psychiatrie stellen wir seit über 100 Jahren unverändert syndromale Diagnosen, ordnen also Muster von Beschwerden Diagnosen zu, die dann als Grundlage der Behandlung dienen. Die Natur kennt natürlich keine Diagnosen und der pragmatische Ansatz dieser menschengemachten Diagnosenkonstrukte erleichtert die Wahl der Behandlung, aber erschwert die ursachenorientierte Forschung.“

EEG

Elektroencephalogramm/-/electroencephalography

Bei dem Elektroencephalogramm, kurz EEG handelt es sich um eine Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Gehirns (Hirnströme). Die Hirnströme werden an der Kopfoberfläche oder mittels implantierter Elektroden im Gehirn selbst gemessen. Die Zeitauflösung liegt im Millisekundenbereich, die räumliche Auflösung ist hingegen sehr schlecht. Entdecker der elektrischen Hirnwellen bzw. des EEG ist der Neurologe Hans Berger (1873−1941) aus Jena.

Magnetresonanztomographie

Magnetresonanztomographie/-/magnetic resonance imaging

Ein bildgebendes Verfahren, das Mediziner zur Diagnose von Fehlbildungen in unterschiedlichen Geweben oder Organen des Körpers einsetzen. Die Methode wird umgangssprachlich auch Kernspin genannt. Sie beruht darauf, dass die Kerne mancher Atome einen Eigendrehimpuls besitzen, der im Magnetfeld seine Richtung ändern kann. Diese Eigenschaft trifft unter anderem auf Wasserstoff zu. Deshalb können Gewebe, die viel Wasser enthalten, besonders gut dargestellt werden. Abkürzung: MRT.

Positronen-Emissions-Tomographie

Positronen-Emissions-Tomographie/-/positron emission tomography

Ein bildgebendes Verfahren, mit dessen Hilfe Mediziner Stoffwechselvorgänge im Körper visualisieren können. Der Patient bekommt eine schwach radioaktive Substanz injiziert, die Positronen – also Beta-Strahlung – emittiert. Wenn die Positronen im Körper mit Elektronen zusammentreffen, wird Energie in Form von zwei Photonen freigesetzt. Diese streben in entgegengesetzte Richtungen auseinander. Im PET-Scanner sind rund um den Patienten Detektoren angeordnet, welche die auftreffenden Photonen registrieren. Auf diese Weise lässt sich nachverfolgen, ob sich die radioaktive Substanz in bestimmten Bereichen des Körpers anreichert, was beispielsweise Hinweise auf einen Tumor geben kann. Auch in der Frühdiagnostik von Demenzerkrankungen findet die Positronen-Emissions-Tomographie Anwendung. Die Strahlung ist medizinisch unbedenklich.

Biomarker

Biomarker/-/biomarker

In der Medizin versteht man unter einem Biomarker eine Substanz, die Hinweise auf den physiologischen Zustand eines Organismus gibt. Biomarker können entweder im Körper selbst entstehen oder chemische Verbindungen beschreiben, die Ärzte dem Körper zuführen, um an ihrem Schicksal bestimmte physiologische Funktionen zu testen. In Bezug auf die Alzheimer-Krankheit sind mehrere Indikatoren als mögliche Biomarker im Gespräch. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Konzentration an löslichem Amyloid-Vorläuferprotein im Blut sowie um die Aktivität des Enzyms, welches das Vorläuferprotein so zerschneidet, dass hieraus das plaquebildende Beta-Amyloid hervorgeht. Oft werden auch krankheitsbezogene Veränderungen, die mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen werden, als Biomarker bezeichnet. So kann man zum Beispiel den Abbau von Gehirngewebe im MRT erkennen.

Umstrittene Diagnose-Bibel

Manchmal ist der Fortschritt eine Schnecke, wie ein Blick auf die „Bibel“ zur Diagnose psychiatrischer Erkrankungen zeigt, das DSM. Das Kürzel steht für „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ und bezeichnet ein Werk, das auch der weltweiten Vereinheitlichung dient, um beispielsweise Studienergebnisse miteinander vergleichen zu können. Die aktuelle Version – das DSM-5 – stammt aus dem Jahr 2013 und beruht noch immer weitgehend auf den von Deuschle kritisierten syndromalen Diagnosen. Dabei ist Deuschle mit seiner Kritik in bester Gesellschaft. Der ehemalige Leiter des US-Nationalen Instituts für Geistige Gesundheit (NIMH), Thomas Insel, ging nach der Neuveröffentlichung sogar so weit, die Finanzierung von Studien abzulehnen, bei denen die Diagnosen ausschließlich auf dem DSM-5 beruhen. Stattdessen müssten die Diagnosen auf genetischen, physiologischen, kognitiven und Bildgebungsdaten basieren und anhand all dieser Daten gruppiert werden, fordert Insel von zukünftigen Versionen des DSM.

Recommended articles

Fortschritt durch Forschung

Eindeutige Diagnosen anhand einheitlich definierter Werte, wie sie beispielsweise beim Bluthochdruck oder Diabetes möglich sind, bleiben bei psychiatrischen Diagnosen vorerst Zukunftsmusik. Die Fortschritte des Fachgebietes in den letzten Jahrzehnten sind dennoch beachtlich. Ob psychische Erkrankungen hauptsächlich erblicher Natur sind, oder eine Folge von Erziehung, Lernen und Umwelt, war beispielsweise heftig umstritten, wobei jede Seite scheinbar überzeugende Einzelstudien ins Feld führen konnte.

Inzwischen sind ungezählte Mosaiksteine hinzugekommen, und man weiß: Beide haben Recht. Die Details und die Gewichtung sind zwischen den verschiedenen Erkrankungen unterschiedlich, aber in der Regel spielen sowohl genetische als auch Umweltfaktoren eine Rolle. Aus zahlreichen so genannten genomweiten Assoziationsstudien (GWAS) mit Erbgutanalysen von zusammen mehreren Millionen Menschen weiß man beispielsweise, dass jeweils hunderte einzelner Genvarianten das Risiko beeinflussen können, an der Manisch-Depressiven Krankheit oder an Schizophrenie zu erkranken. Umwelt-Risikofaktoren für die Schizophrenie sind dagegen eine Infektion der Mutter mit Influenzaviren während der Schwangerschaft, Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen und Traumata während der Kindheit. Und dass hohe Bleikonzentrationen im Trinkwasser die geistige Entwicklung von Kindern stören können, ist längst Allgemeinwissen. Umweltfaktoren können auch das Zünglein an der Waage sein, wenn beispielsweise traumatische Erfahrungen erfolgreich verarbeitet werden, oder sich auf Dauer als Posttraumatische Belastungsstörung niederschlagen.

In der Vergangenheit waren Gene und andere interne Faktoren für die Wissenschaft unzugänglich, sodass bereits eine der frühen Ikonen der Psychiatrie, Sigmund Freud, sich dem Umfeld seiner Patienten zugewandt hat. Der Begründer der Psychoanalyse experimentierte zwar anfänglich auch mit pharmakologischen Wirkstoffen und unternahm sogar Selbstversuche mit Kokain. Seinen bis heute anhaltenden Ruhm begründete er allerdings mit der Vorstellung, dass frühkindliche Erlebnisse, unterdrückte Sexualität und Traumata oft unbewusst das spätere Leben prägen, und die Offenlegung dieser Ereignisse die Patienten von ihren Neurosen heilen könnte.

Tatsächlich gibt es kaum Beweise dafür, dass eine Psychoanalyse allein psychiatrische Erkrankungen zu heilen vermag. Deutlich besser ist die Bilanz für Verhaltenstherapien, insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie. Sie zielt darauf ab, das Denken und die Verhaltensweise der Patienten durch Üben zu verändern, und ist in der Lage – beispielsweise bei Angststörungen – innerhalb weniger Sitzungen große Verbesserungen zu bewirken.

Belastungsstörung

Belastungsstörung/-/stress disorder

Als Belastungsstörung wird in der Psychologie die pathologische Reaktion auf dauerhaften oder kurzfristig sehr hohen Stress bezeichnet. Unterschieden werden die akute Belastungsstörung – oft als Nervenzusammenbruch bezeichnet – und die posttraumatische Belastungsstörung nach einem traumatischen Erlebnis. Sie kann noch lange Zeit nach dem eigentlichen Stressereignis schwerwiegende Folgen haben.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Unverzichtbare Medikamente

Bei vielen der schwersten Leiden jedoch geht ohne Medikamente gar nichts. Siegfried Kasper etwa, heute Professor an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien, hat durchaus Respekt für die Leistungen und Ambitionen seines Landsmannes Freud. Dennoch sagt er: „Wenn ein junger Psychiater nicht versucht, die Schizophrenie ohne Medikamente zu behandeln, hat er kein Herz. Wenn er es als erfahrener Psychiater immer noch versucht, hat er kein Hirn.“

Kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges wurden mit Chlorpromazin und später Haloperidol die ersten hochpotenten Mittel zur Behandlung der Schizophrenie verfügbar. Heute listet eine aktuelle Vergleichsstudie gleich 32 solcher Antipsychotika, jeweils mit unterschiedlich starker Wirkung auf Symptome wie Apathie oder Halluzinationen, mit verschieden langer Wirkdauer, Stärke – und mit spezifischen Nebenwirkungen. Nicht anders verhält es sich bei Medikamenten gegen Depressionen, deren erster Vertreter 1958 auf den Markt kam, oder mit Lithium gegen die bipolare Störung, eingeführt 1967.

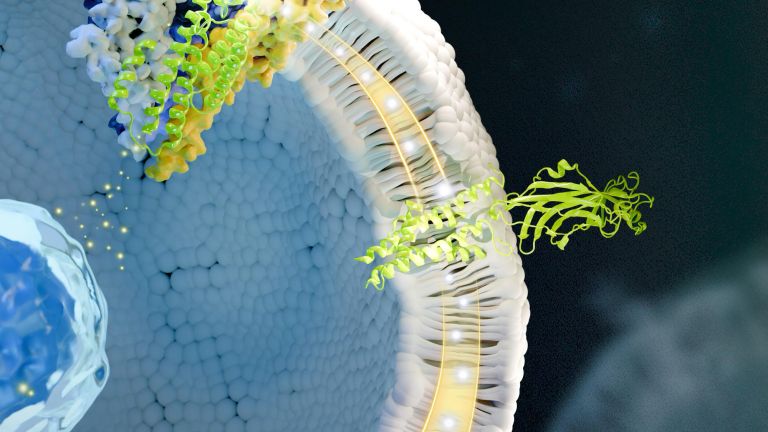

Annähernd 120 Wirkstoffe umfasst heute der Arzneischrank der Psychiater, der vor 70 Jahren bis auf ein paar Schmerzmittel noch völlig leer war. Zwar sehen einige Experten einen Flaschenhals in der Entwicklung, weil in den vergangenen Jahren wenig Neues hinzugekommen ist. Die Chancen stehen aber gut, dass sich auch die aktuelle Dürrephase bald überwinden lässt, wenn es gelingt, die Vielzahl neuer Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung umzusetzen. Zunehmend werden auch bekannte Substanzen, die etwa zur Behandlung anderer Krankheiten zugelassen sind, auf ihre Wirkung bei psychischen Erkrankungen erprobt. Und dass man dabei auch nicht länger vor Substanzen zurückschreckt, die früher ausschließlich in der Drogenszene verortet wurden – wie Ketamin, Cannabidiol oder Psilocybin – ist ein ermutigendes Zeichen.

Die lange Zeit der Stigmatisierung psychisch kranker Menschen geht zu Ende. Krankenkassen übernehmen die Kosten der Therapie. Und die Politik investiert das Geld der Steuerzahler in ein zukunftsträchtiges psychiatrisches Forschungszentrum – ganz ohne Proteste.