Gut vernetzt

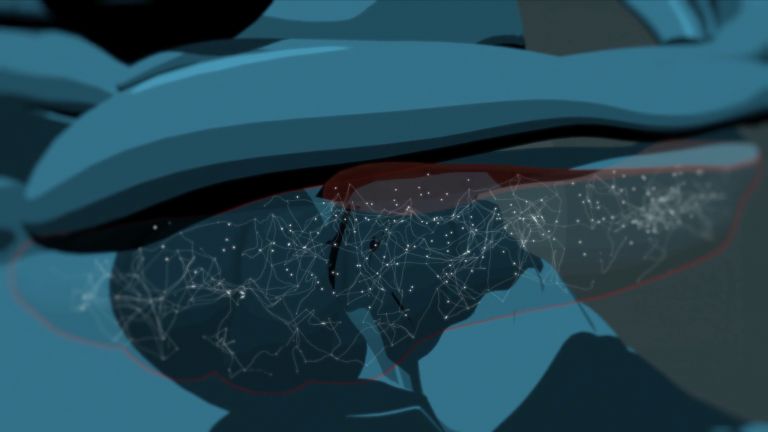

Das Gehirn besteht aus einem komplexen Netzwerk von Nervenzellen, die miteinander kommunizieren. Die neuronale Verdrahtung ist enorm effizient und passt sich fortwährend an die Herausforderungen des Lebens an.

Scientific support: Prof. Dr. Jan Benda

Published: 30.04.2020

Difficulty: intermediate

- Parallel arbeitende Netzwerksysteme sind das derzeit anerkannteste neurowissenschaftliche Modell, um die Funktionsweise des Gehirns zu beschreiben.

- Die komplexen Netzwerkstrukturen im Gehirn sind eine direkte Folge der Kommunikation der Nervenzellen mittels elektrischer Signale.

- Die Netzwerke ermöglichen die Entstehung komplexer Aktivitätsmuster durch eine koordinierte Erregung der Nervenzellen

- Auf Grund der neuronalen Plastizität verändern sich die Mikrostruktur des Gehirns und somit auch die Netzwerke ein Leben lang.

- Nach Verletzungen regeneriert sich das Gehirn mit Mechanismen der Plastizität und bildet neue Netzwerke.

Neuron

Neuron/-/neuron

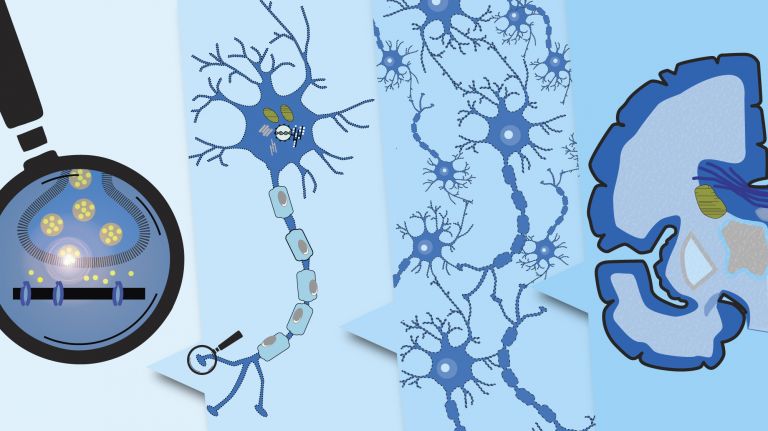

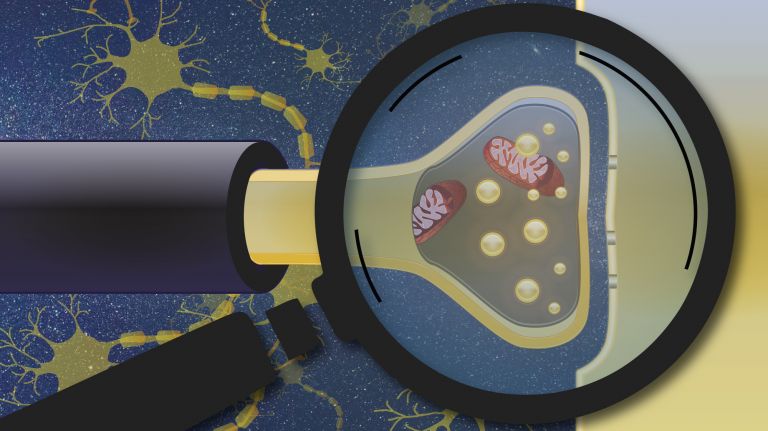

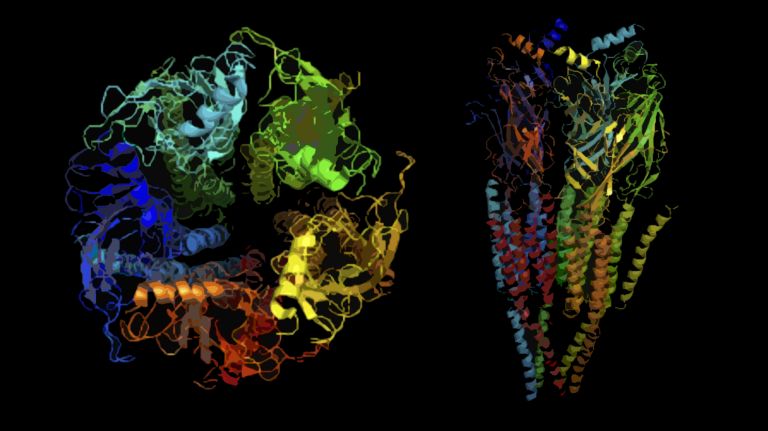

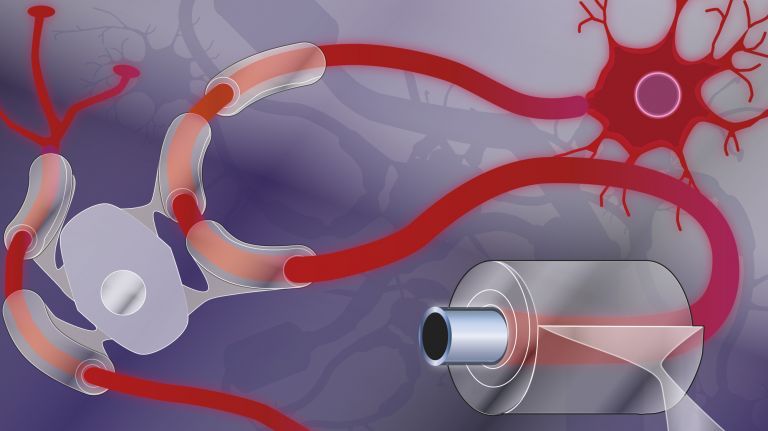

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

„Was ist der Körper, wenn das Haupt ihm fehlt?“, fragte William Shakespeare einst. „Nichts!“, möchte man ihm prompt antworten. Schließlich ist das Gehirn essenziell mit dem „Menschsein“ verknüpft. Seine erstaunlichen Leistungen stellen Philosophen, Psychologen und vor allem Neurowissenschaftler auch heute noch vor Rätsel. Zwar haben die modernen Analyse- und Bildgebungsverfahren viel über den Aufbau des Gehirns und seine Funktionsweise verraten. Dennoch ist die zentrale Frage nicht zufriedenstellend beantwortet: Wie sind die einzelnen physischen Strukturen organisiert, um mit den unzähligen und extrem vielfältigen Anforderungen des Lebens zurechtzukommen? Denn letztlich basiert auch das menschliche Gehirn nur auf Bausteinen, den Nervenzellen, sowie Kommunikationsmitteln, – elektrische und chemische Signale –, die bereits einfache Lebewesen aufweisen.

Nervenzellen im Gleichtakt

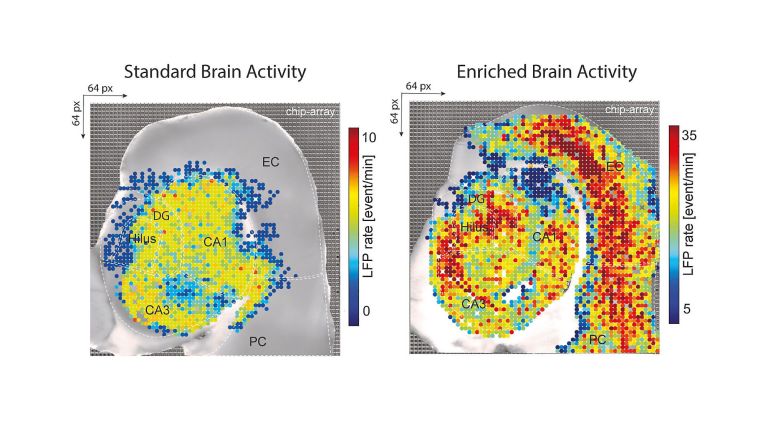

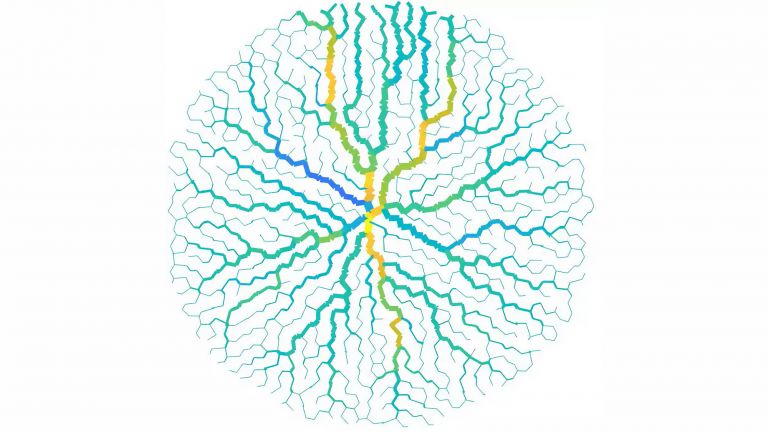

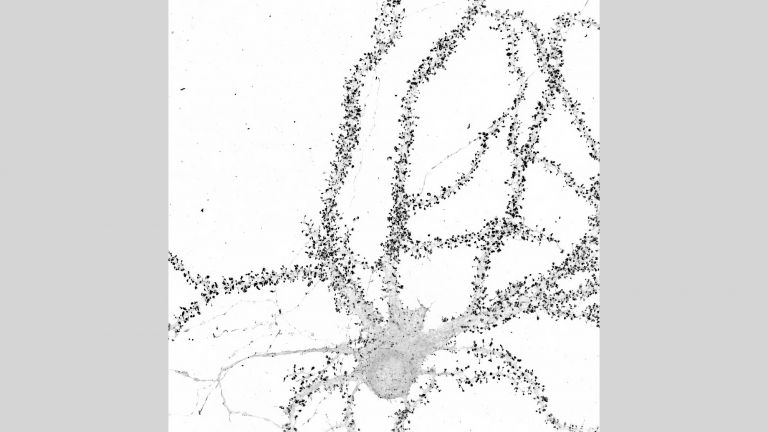

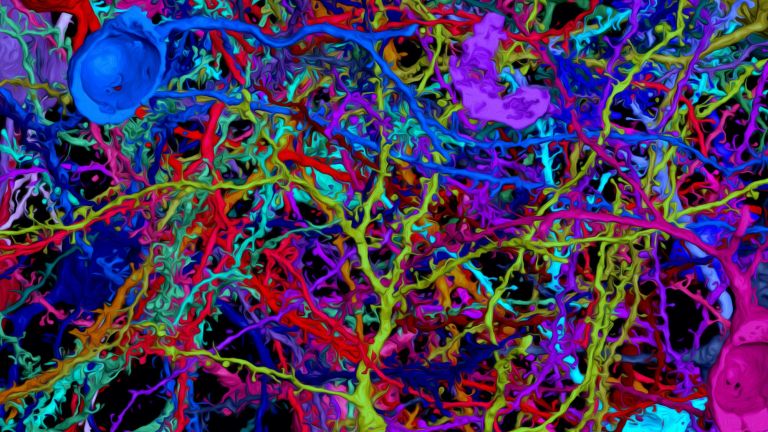

Gemäß dem aktuell anerkanntesten Modell, mit dem Neurowissenschaftler die Funktionsweise des Gehirns theoretisch erklären, sind die einzelnen Nervenzellen zunächst in kleinen Verbänden zusammengeschaltet, in so genannten Modulen. Mehrere dieser Schaltkreise bilden wiederum größere Cluster. Die Verbindungswege zwischen solchen Strukturen bezeichnen die Neurowissenschaftler als Pfade. Einige der Module bilden besonders wichtige Knotenpunkte im Netz, so genannte Hubs.

Man kann sich das Gehirn also als ein System vorstellen, dessen grundlegende Bausteine sich in Ensembles verschiedener Größen organisieren, die wiederum miteinander verknüpft sind und so Netzwerke unterschiedlicher Größenordnungen bilden. Ein derartiger Aufbau ist enorm effizient, da jede einzelne Nervenzelle Teil unterschiedlicher Gruppierungen und Schaltkreise ist – und somit auch mehrere Aufgaben übernehmen kann. Werden bestimmte Ensembles gerade nicht gebraucht, lassen sie sich aktiv ausschalten. Die Netzwerke können zudem parallel arbeiten und passen sich stets an neue Anforderungen an: Sie entwickeln sich gewissermaßen permanent weiter.

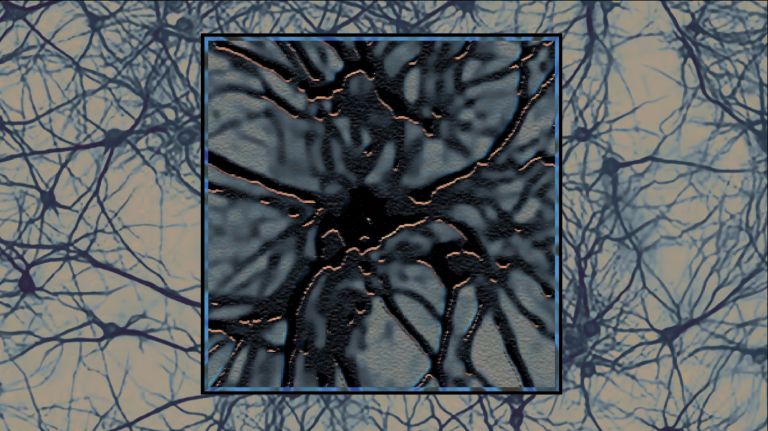

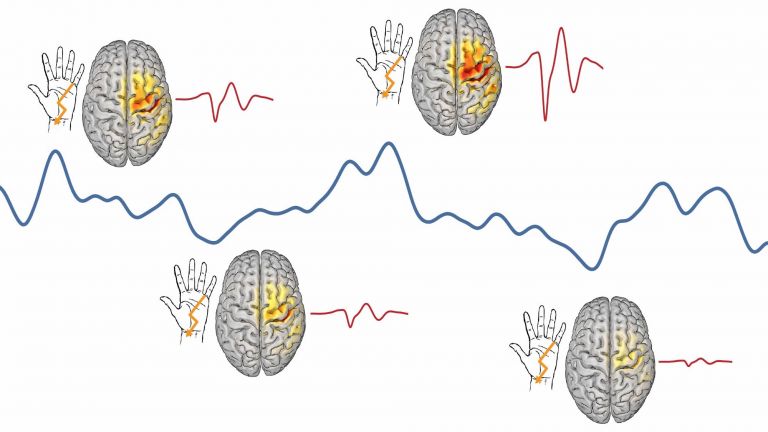

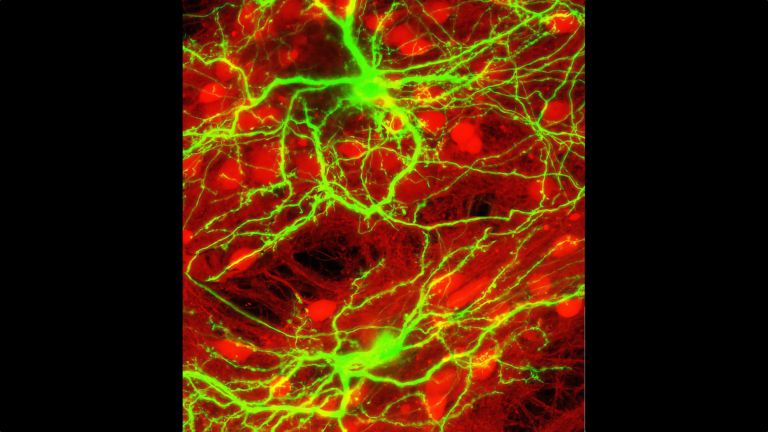

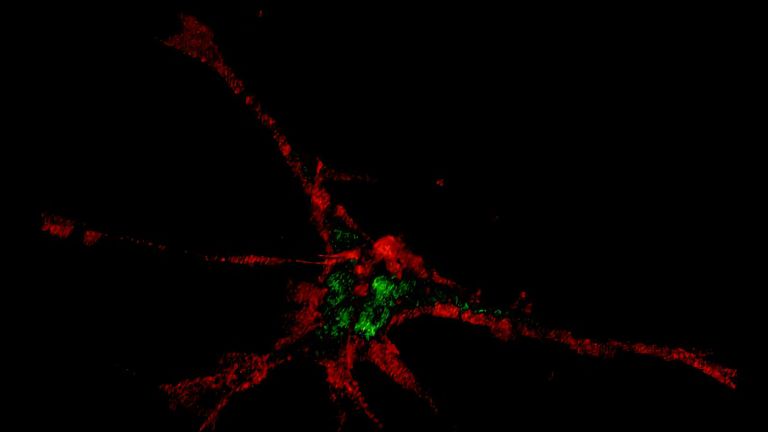

Diese Weiterentwicklung ist ein direktes Resultat der Kommunikation einzelner Nervenzellen. Deren Sprache besteht aus elektrischen Impulsen, so genannten Aktionspotentialen, die beim Empfänger eine Erregung auslösen. Daraus ergeben sich Aktivitätsmuster, die jeweils eine bestimmte Bedeutung innehaben. Prozesse, an denen mehrere Hirnareale beteiligt sind, basieren in der Regel auf synchronen Oszillationen. Diese entstehen, wenn ganze Neuronenverbände in identischer Frequenz feuern – also quasi „im Takt“ schwingen. Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass die komplexen Leistungen des Gehirns auf diesen wiederkehrenden elektrischen Schwingungsmustern basieren. Dabei lassen sich sowohl rhythmische Aktivität einzelner Hirnregionen beobachten als auch arealübergreifende. Und je häufiger bestimmte Netzwerke gebraucht werden, umso stärker werden sie ausgebaut.

Arbeitsteilung

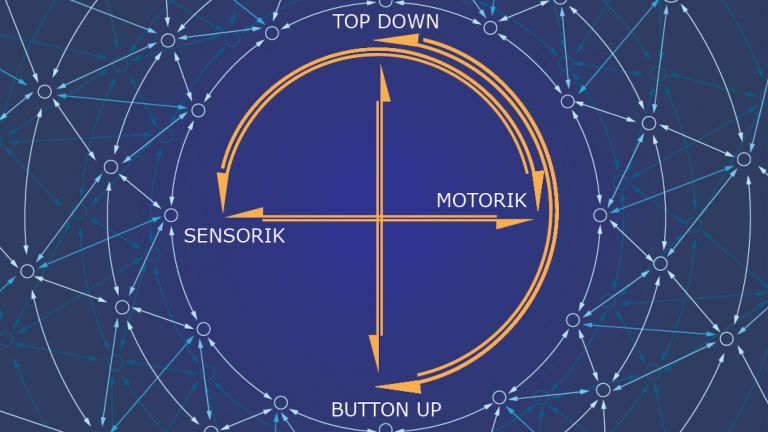

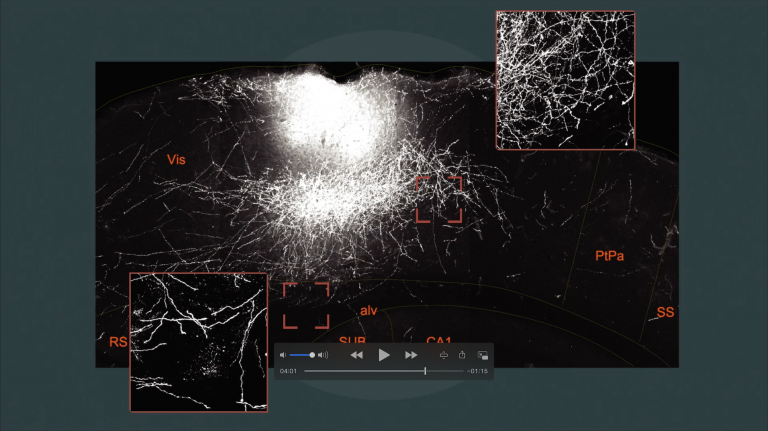

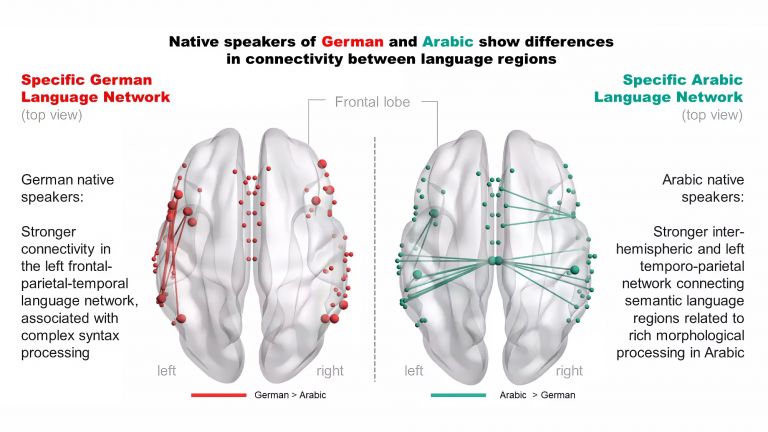

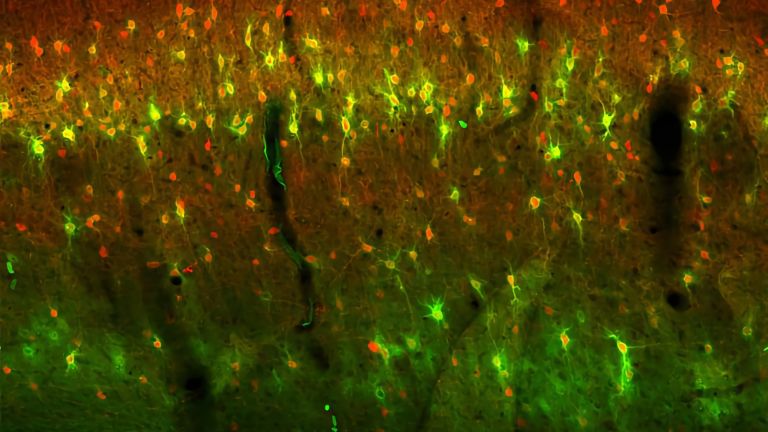

Das dynamische Netzwerkmodell inklusive der Aktivitätsmuster erklärt zwar das Arbeitsprinzip des Gehirns, nicht aber wie dies physiologisch umgesetzt wird. Bereits seit vielen Jahrzehnten ist klar, dass verschiedene Hirnfunktionen in jeweils unterschiedlichen Bereichen und Strukturen des Organs verankert sind. Experten sprechen in diesem Zusammenhang vom Prinzip der „funktionellen Segregation“. Sie haben etwa herausgefunden, dass der Frontallappen maßgeblich Persönlichkeit, Sozialverhalten und Impulsverhalten beeinflusst. Der Temporallappen ist besonders für Hören, Sprechen und Gedächtnis verantwortlich, während das Kleinhirn unter anderem die Feinmotorik steuert.

Früh strukturiert

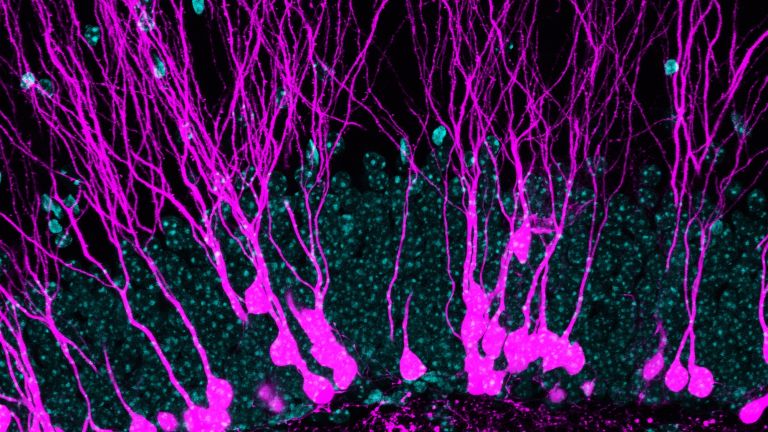

Bereits ab der dritten Schwangerschaftswoche beginnen sich im Embryo Nervensystem und Gehirn zu bilden. Bei diesem Prozess der Neurogenese entstehen aus Vorläufer- oder Stammzellen neue Nervenzellen. Diese bauen dann die Hirnrinde schichtweise auf; anschließend entstehen die verschiedenen Gehirnareale. Bis zum Ende der achten Schwangerschaftswoche sind die Grundstrukturen von Gehirn und Rückenmark fast vollständig angelegt. In den folgenden Monaten bilden sich dort Unmengen von neuen Nervenzellen durch Zellteilung. Diese grundlegende Struktur des Gehirns bleibt in dieser Form weitgehend ein Leben lang erhalten.

Obschon diese Grundordnung bereits bei der Geburt vorhanden ist, sind die Neugeborenen noch nicht zu komplexen kognitiven Leistungen fähig. Denn die Existenz der unterschiedlichen Areale allein reicht nicht aus, um vielfältige, voneinander abhängige Aufgaben zu bewältigen: Handlungen resultieren zum Beispiel aus Gedanken und Gefühlen oder visuellen und auditiven Eindrücken. Das Gehirn verarbeitet und ordnet die Informationen und erteilt dem Körper daraufhin Befehle. Daraus ergeben sich wiederum neue Gefühle, Gedanken und Reize. Diese Zusammenhänge lassen sich in alle Richtungen beobachten, gewissermaßen beeinflusst sich alles wechselseitig.

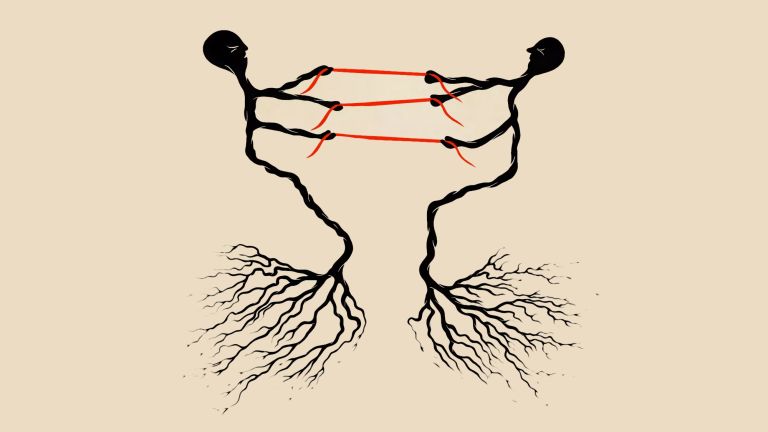

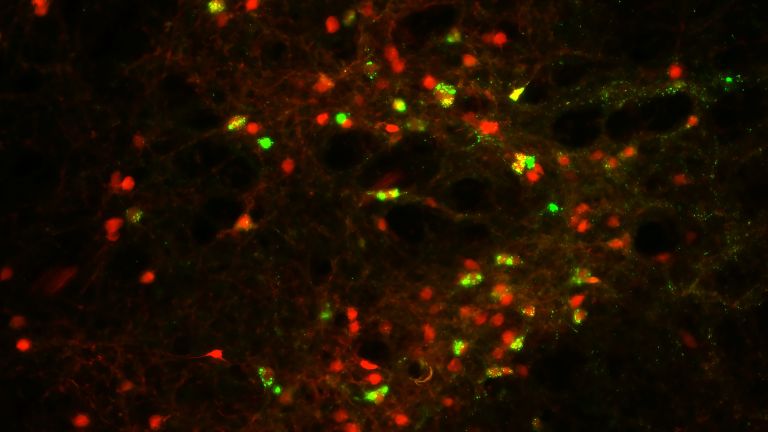

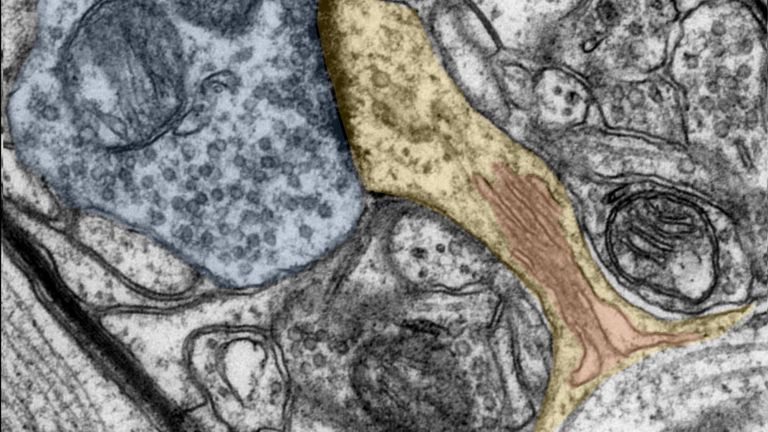

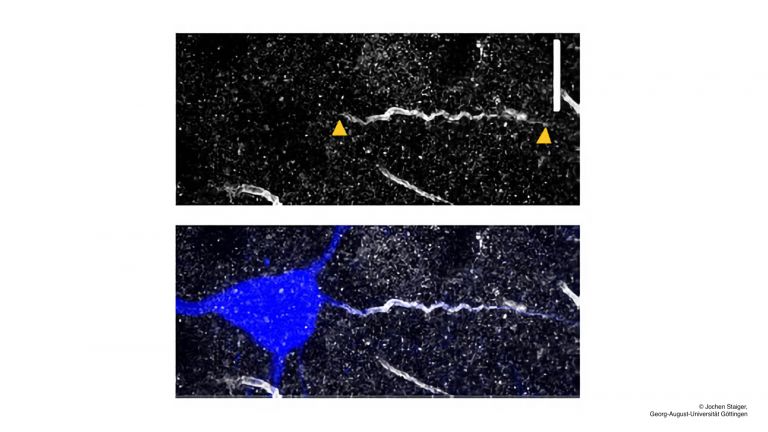

Ein derart komplexes Zusammenspiel funktioniert nur, wenn kein Akteur isoliert arbeitet. Neurowissenschaftler nennen das die „funktionelle Vernetzung“ des Gehirns. Auch für dieses zweite Prinzip existieren zahlreiche Belege aus anatomischen Gehirnuntersuchungen: Die kleinsten Einheiten des Gehirns, die Nervenzellen oder Neurone, sind zum Beispiel mit Tausenden weiteren verbunden. Fachleute vermuten sogar, dass jedes einzelne Neuron über nur sechs Zwischenschritte mit jedem anderen der etwa 86 Milliarden Exemplare im Gehirn verknüpft ist. Insgesamt kommt das Organ auf geschätzt 600 Billionen neuronale Schaltstellen, die Synapsen.

Kontakte knüpfen

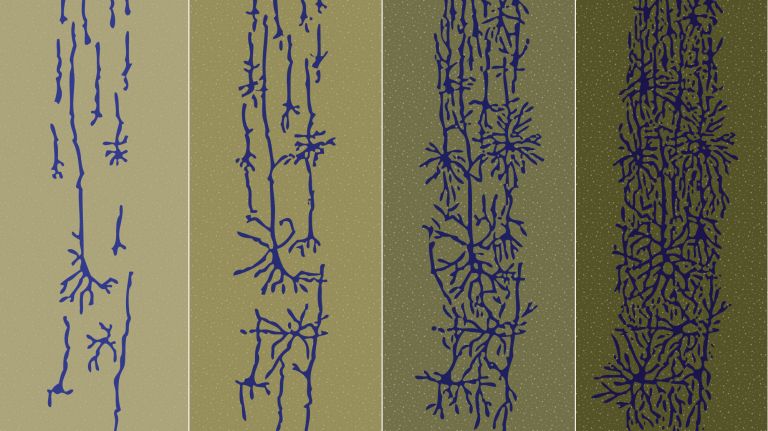

Zwar ist bei Säuglingen die Mehrheit der Nervenzellen bereits angelegt, nicht aber diese umfangreiche Vernetzung. Erst während der frühkindlichen Phase vervielfacht sich die Anzahl der Verbindungen zwischen den Nervenzellen; zusätzlich werden die Nervenfasern deutlich dicker. Aus diesen Gründen verdreifacht sich das Gewicht des Gehirns von der Geburt bis zum Erwachsenenalter. Dieser Prozess der Vernetzung ist essenziell, um die vielfältigen Informationen aus der Umwelt aufzunehmen, zu verarbeiten und auf sie reagieren zu können. Besonders die ersten Lebensjahre tragen daher entscheidend zur Entwicklung kognitiver Fähigkeiten bei.

Die Bildung der Netzwerkstrukturen geht dabei in erster Linie von den kleinsten Einheiten, den Nervenzellen, aus und wird mit der Hebbschen Regel erklärt: Wenn ein Neuron wiederholt angeregt wird und dadurch wiederum ein benachbartes Neuron stimuliert, bewirkt dies, vereinfacht ausgedrückt, dass die Verbindung zwischen den beiden stärker wird. Neurobiologen würden sagen, dass die Effizienz zunimmt, mit der die Zelle A ein Aktionspotential in der benachbarten Zelle B erzeugen kann. Basierend auf diesen Kommunikationsprozessen der Nervenzellen bilden und verändern sich ihre Netzwerkstrukturen. Verbindungen können aber auch neu geschaffen werden (strukturelle Plastizität). Diese Fähigkeit des Gehirns kommt uns keineswegs nach dem Kindesalter abhanden, sondern bleibt ein Leben lang erhalten. Zu welchem Ausmaß dazu auch neu nachwachsende Nervenzellen beitragen, ist noch nicht abschließend geklärt. Seit fast zwanzig Jahren ist allerdings bewiesen, was lange undenkbar schien: Auch im erwachsenen Gehirn entstehen noch neue Nervenzellen, die so genannte adulte Neurogenese.

Recommended articles

In Form bringen

Ohne die neuronale Plastizität wäre es uns Menschen nicht möglich, die stets neuen Anforderungen des Lebens zu meistern: Sobald wir etwas Neues erlernen – sei es eine Vokabel, eine Rechenart oder einen Tanzschritt –, verändern sich insbesondere die Nervenzellverbindungen und zu einem gewissen Grad auch größere Strukturen. Besonders gut zu beobachten ist dies bei Menschen, die eine Tätigkeit regelmäßig ausüben und daher besonders gut beherrschen. Bei professionellen Musikern sind im Vergleich zu Nichtmusikern bestimmte Hirnareale stärker ausgeprägt. Und in Abhängigkeit von ihrer Ausbildung, etwa als Streicher, Schlagzeuger oder Dirigent, lassen sich wiederum charakteristische Merkmale in ihren Gehirnen ausmachen. Die Gehirnstruktur wird also durch jahrelanges Training geformt. Daneben zeigen Untersuchungen, dass sich komplette Hirnareale auch vollkommen neu orientieren können: Bei Menschen, die von Geburt an taub sind, wird zum Beispiel der brachliegende Teil der Hirnrinde mit neuen Aufgaben bedacht. Auch bei Menschen mit Gliedmaßenamputationen ist Ähnliches zu beobachten.

Reparatur im Gehirn

Trotz der beeindruckenden Anpassungsfähigkeit der Nervenzellen tut sich das Gehirn im Vergleich zu anderem Gewebe eher schwer damit, Verletzungen zu reparieren. Bis zu einem bestimmten Ausmaß gelingt dies, indem es neue Verbindungen zwischen noch funktionsfähigen Nervenzellen knüpft (siehe 1.4). In den betreffenden Regionen findet dann eine massive und wohlkoordinierte Reorganisation statt.

In welchem Umfang sich beschädigte oder zerstörte Gehirnzellen durch neue ersetzen lassen, ist jedoch unklar. Eine Regeneration im Gehirn findet wohl in erster Linie dadurch statt, dass bereits existente Nervenzellen die Aufgaben der verlorenen Neuronen übernehmen. Dies folgt wahrscheinlich den grundlegenden Prinzipien, die auch bei der Entstehung neuronaler Schaltkreise während der Entwicklung des Gehirns und bei Lernprozessen gelten. Wenn man so will, sind es also insbesondere die anpassungsfähigen und wandelbaren Netzwerkstrukturen, die die Besonderheit der menschlichen Schaltzentrale ausmachen. Dass schon Shakespeare auf diese neuronale Vernetzung im „Haupt“ anspielte, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Zum Weiterlesen:

- Van den Heuvel MP, Sporns O, Network hubs in the human brain, Trends Cogn Sci, 2013 Dec;17(12):683-696 (zum Volltext).

- Sporns O, Chialvo DR, et al., Organization, development and function of complex brain networks, Trends Cogn Sci, 2004 Sep;8(9):418-425 (zum Abstract)

- Sporns O, Contributions and challenges for network models in cognitive neuroscience; Nat Neurosci. 2014 May;17(5):652-660 (zum Abstract)