Die Wunder des Lebens

Einst war das Leben ein Wunder. Seitdem wurde es Organ für Organ, Zelle für Zelle, Molekül für Molekül erklärbar. Und siehe: Ein Zahnrad greift ins andere. Das nimmt dem Leben das Wunderbare? Ganz im Gegenteil!

Scientific support: Prof. Dr. Petra Wahle

Published: 30.04.2020

Difficulty: easy

- Das Leben ist ein Wunder.

- Mit immer besseren Methoden gehen Forschende weltweit dem Geheimnis des Lebens auf den Grund.

- Auf dem Weg vom Organ zur Zelle zum Molekül zeigen sich immer neue, immer spannendere Zusammenhänge, zum Beispiel in der Frage, welches Gen wann und warum ausgelesen wird.

- Für die Biologie ergibt sich so Puzzleteil für Puzzleteil ein mechanistisches Bild des Lebens, das sich auch in der Praxis bewährt: Durch Manipulation der Biologie lässt sich das Verhalten zuverlässig vorhersagen.

- Dieses mechanische Bild allerdings ist unfassbar komplex: Schon einzelne Signale können das ganze System verändern.

- Das Leben ist immer noch ein Wunder. Und wird es auch bleiben.

Wie erzeugt das Nervensystem ein bestimmtes Verhalten? Diese Frage beschäftigt die Neuroethologie seit bald 100 Jahren, beginnend schon mit der Frage, wie die diversen Reize der Umwelt rezipiert werden. Genutzt wurden erst elektrische Hirnreize – welches Gehirnareal hat welche Aufgabe? – später auch neurochemische und neuropharmakologische Methoden. Inzwischen liefern molekularbiologische Techniken Einblicke bis in die Netzwerke der Nervenzellen hinein, doch gleichzeitig kam die Neuroethologie ein wenig aus der Mode. Bei ihr setzt die Fragestellung das Tier: Wieso kann eine Languste trotz weniger Nervenzellen so gut riechen? Wie funktioniert die Schallortung der Fledermaus? Bei genetisch veränderten Modelltieren wie der Black-6-Maus konnte die Frage umgekehrt und damit direkter gestellt werden: Was geschieht, wenn bestimmte Gene ausgeschaltet (knockout) werden? Doch in letzter Zeit legt die Neuroethologie wieder zu, denn sie liefert sauberere Modelle. Nicht zuletzt, weil Tiere aus dem Werkzeugkasten der genetischen Forschung in freier Wildbahn gar nicht lebensfähig wären.

Keine Frage, das Leben ist gewaltig. Die Faust‘sche Frage „nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält“ konnte für Jahrtausende nicht beantwortet werden. Erst mit der Aufklärung begann der Mensch, sich die Welt auch intellektuell Stück für Stück untertan zu machen. Nach allem, was wir heute wissen, waren die zwei entscheidenden Faktoren bei Entstehung und Entwicklung des Lebens der Zufall und die Zeit. Hat man von beidem genug, können sich aus Aminosäuren irgendwann Proteine und am Ende Zellen bilden. Zellen können sich dann irgendwann zu mehrzelligen Verbänden zusammenschließen, auf Fortpflanzung spezialisierte so genannte Gonaden entwickeln, und so ihr Erbgut weitergeben. Von Generation zu Generation verändert sich das Erbgut stetig. Schon früh entstanden etliche „Baupläne“, die den Klassen und Ordnungen der Tiere ihr typisches Aussehen verleihen. Manche Aspekte dieser Baupläne haben sich ganz grundlegend bewährt – so haben die meisten Wirbeltiere Gliedmaßen. Doch manche Arten haben Beine, manche Flossen, manche Flügel und einige weder noch.

Praktisch immer vorgesehen im Bauplan ist ein Nervensystem. Denn jeder neuen Generation des Lebens stellt sich das gleiche Problem: Um zu überleben, muss sie sich an die vorliegenden Gegebenheiten bestmöglich anpassen. Vor Urzeiten zum Beispiel an dieses Zellgift Sauerstoff. An eine Übermacht von Fressfeinden. Oder umgekehrt, an mangelnde Beute. Nervensysteme helfen, mit den Unwägbarkeiten des Lebens fertig zu werden und für die nächste Generation zu sorgen.

Wettrüsten

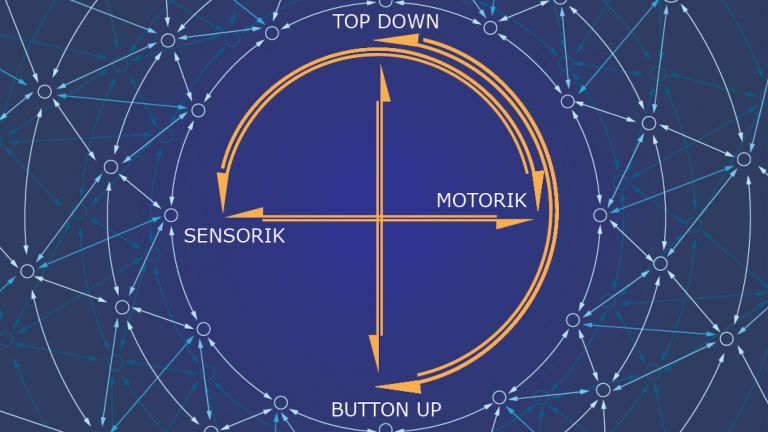

Diese Anpassung führte zu erstaunlichen Lösungen: Wer als Einzeller Flagellen hat, kann sich wegbewegen von Gefahrenquellen und hin zu Nährstoffen. Wer ein Sensorium für Licht, Temperatur oder Schallwellen entwickelt, bekommt aus diesen Reizen überlebenswichtige Informationen über die Umwelt. Wer seine motorischen Fähigkeiten ausdehnt, kann sich schneller und/oder weiter bewegen.

Aus der Notwendigkeit, den Reiz mit der entsprechenden Reaktion zu verknüpfen, entstanden die ersten Nervensysteme: Einfache Nervennetze wie die des Süßwasserpolypen Hydra oder der Quallen, bei denen die Sensorik direkt mit der Motorik spricht. Für höhere Lebewesen reicht das natürlich nicht. Und da Leben sich meist von anderem Leben ernährt, entstand über die Jahrmillionen eine Art Wettrüsten: Wer sich als Insekt im Dunkel der Nacht sicher fühlen durfte, fand sich irgendwann mit Nachtjägern wie Fledermäusen oder Eulen konfrontiert. Ein völlig unterschiedliches Sensorium – Echoortung hier, ein unglaubliches Gehör dort – versetzte diese beiden Arten in die Lage, sich in ihrer nächtlichen evolutionären Nische zuverlässig zu ernähren. Doch auch die Beute entwickelt ihre Tricks – wie der Luna-Falter (Actias luna), der mit seiner elegant verlängerten Flügelform Fledermäuse verwirrt. Wie gesagt: Ein Wettrüsten der Evolution.

Spezialisten in Nischen

Spezialisierung auf bestimmte Nahrung oder Lebensräume helfen beim Überleben. Die Anpassung an diese ökologischen Nischen führte zu faszinierenden evolutiven Lösungen. Bleiben wir bei den Eulen: Sie verfügen, wie wir anderen Landwirbeltiere, über ein Trommelfell, Gehörknöchelchen im Mittelohr und Haarsinneszellen im Innenohr, die auf unterschiedlich hohe Frequenzen antworten (wobei das Verarbeiten höherer Frequenzen erst seit 50 Millionen Jahren zum Portfolio zählt). Ein Hörnerv trägt diese Information ins Gehirn, dort wird sie verarbeitet, fertig.

Das klingt einfach, ist aber voller Finessen. Bei Schleiereulen etwa sitzen die Ohren asymmetrisch, was die Ortung der Schallquelle erleichtert. Entsprechend ist ihr auditives System ausgerichtet, um die eintreffenden Signale auch optimal zu verarbeiten – im Nucleus inferior im Mittelhirn der Eule sitzen ortsspezifische Neuronen, die jeweils auf bestimmte Bereiche im Raum reagieren. So entsteht eine akustische Karte der Umgebung. Diese und einige andere Besonderheiten des Eulen-Nervensystems – die Verrechnung von Zeitdifferenz und Intensität, zum Beispiel – machen die Schleiereule zu einem höchst gefährlichen Nachtjäger: Sie hört die Bewegung einer Maus auch noch unter einer 50 Zentimeter dicken Schneedecke.

Ganz andere Fähigkeiten aus völlig anderen Bedürfnissen heraus hat der südamerikanische Grüne MesserfischEigenmannia virescens entwickelt: Er erspürt seine Umwelt über ein spezielles Organ, das elektrische Felder produziert. Dinge und Organismen in seiner Umgebung, etwa Sand, Pflanzen oder auch andere Fische, stören diese Felder, was der Messerfisch wiederum über weitere Organe in der Haut wahrnimmt. Dieses System käme natürlich durcheinander, sobald sich zwei Fische begegnen, die auf derselben Frequenz „senden“. Doch auch das lässt sich lösen: Beide Fische wechseln bei einer Begegnung einfach die Frequenz, einer nach oben, der andere nach unten. Durch diese „Jamming avoidance response“ sind die Fische wieder in der Lage, ihre eigene Frequenz zu erkennen. Natürlich ebenfalls durch eine ganz spezielle neuronale Architektur.

Puzzleteil um Puzzleteil

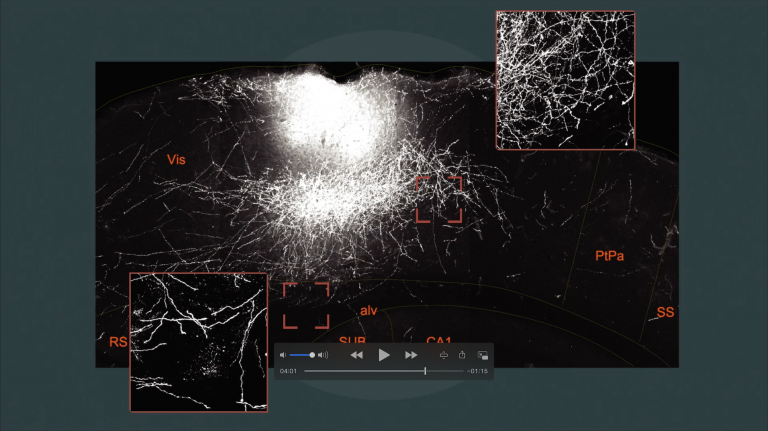

Wie der funktionelle Bauplan solch hochspezialisierter Nervensysteme aussieht, untersucht die Neuroethologie – sie blickt der Evolution direkt in die Karten. Entsprechende Experten können heute mit Blick auf die Verschaltung eines auditiven Systems schon recht verlässlich beurteilen, wie das dazugehörige Tier hört.

Der Schritt von der Neuroethologie zur Grundlagenforschung ist nur ein kleiner. Denn was geschieht wirklich auf Ebene der einzelnen Zellen? Neurowissenschaftler wie Eve Marder und Eric Kandel haben das beim Hummer, beziehungsweise bei der Meeresschnecke Aplysia genauestens untersucht. Dank Aplysia wissen wir zum Beispiel genau, welches Neuron nach einem schreckauslösenden Reiz dafür zuständig ist, als Reaktion den Kiemenrückziehreflex auszulösen. Es ist bei jedem Tier die gleiche Zelle. Doch das war nur der Anfang der Geschichte von Kandel und Aplysia. Letztlich hat Kandel mithilfe der Schnecke grundlegende molekulare Mechanismen des Lernens enttarnt – die so auch bei Säugetieren ablaufen.

Eve Marder dagegen verdanken wir die Einsicht, wie komplex schon winzige Netzwerke agieren. Marder untersucht das Verdauungssystem von Krebsen, das aus nur 26 Neuronen besteht. Ein winziges Netzwerk in einem ganz einfachen Tier, und doch reagieren dessen Ausgangssignale erstaunlich flexibel auf Eingangssignale und können sich sogar entsprechend verändern.

26 Neurone – das ist wirklich nicht viel. Und doch kommt dieser winzige Schaltkreis in der Forschung seit Jahrzehnten gern als Modellsystem zum Einsatz – und überrascht selbst heute noch große Forscherteams mit immer neuen Erkenntnissen.

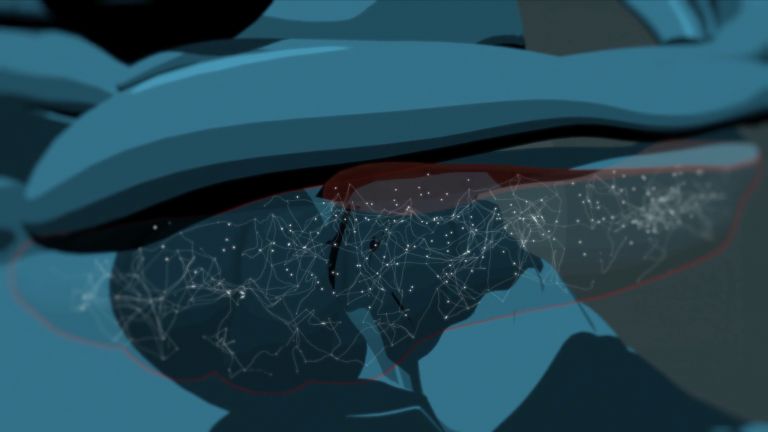

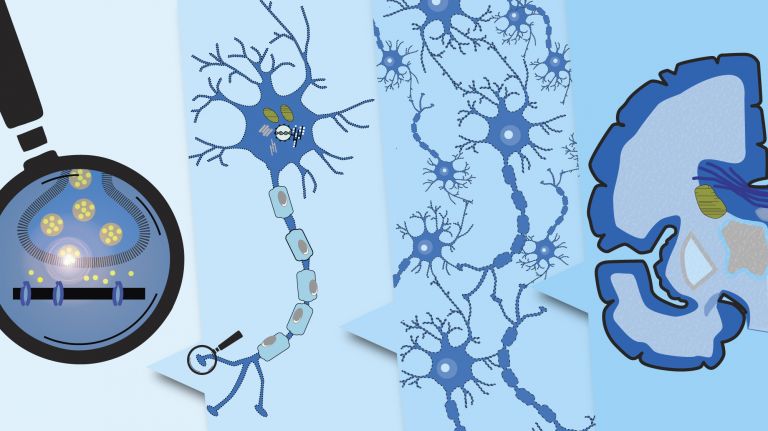

Das mechanistische Bild

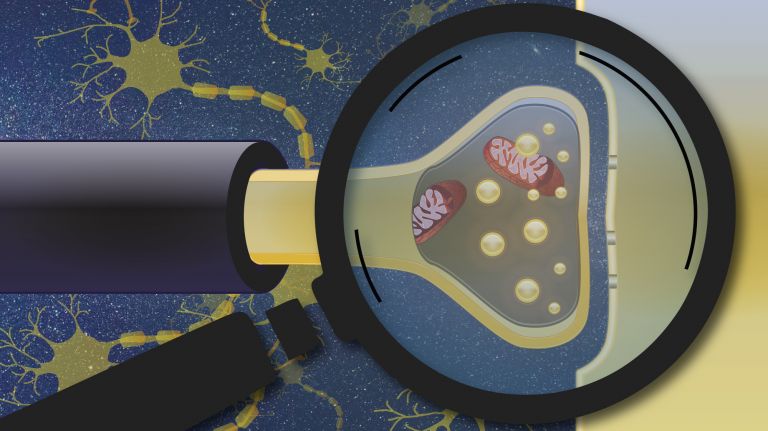

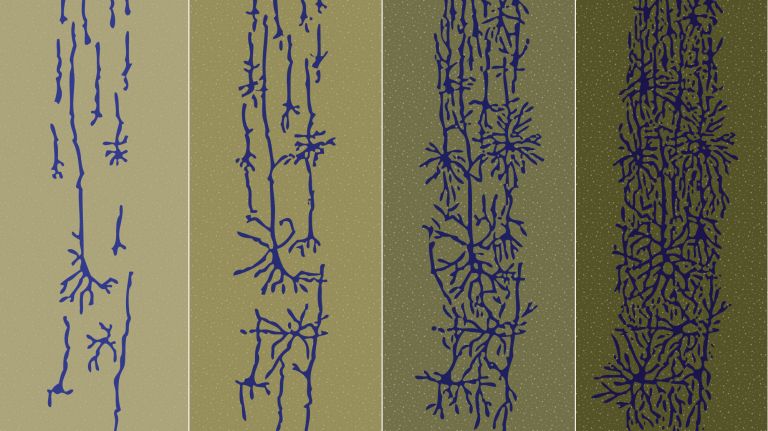

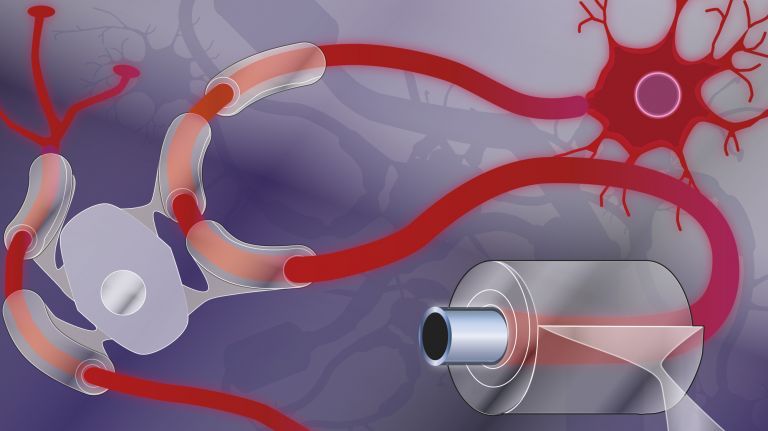

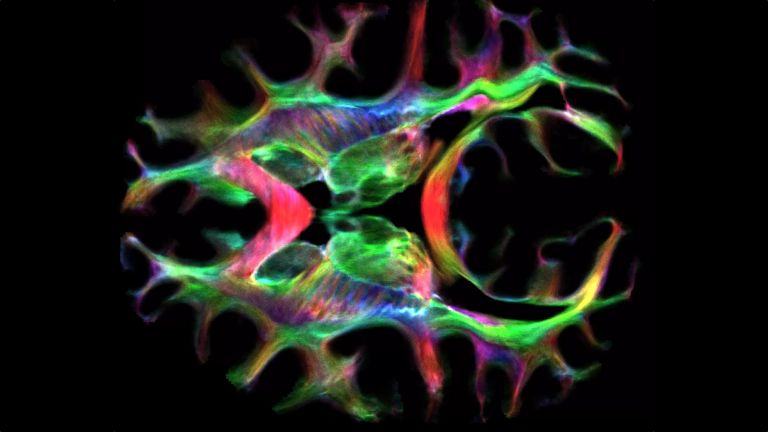

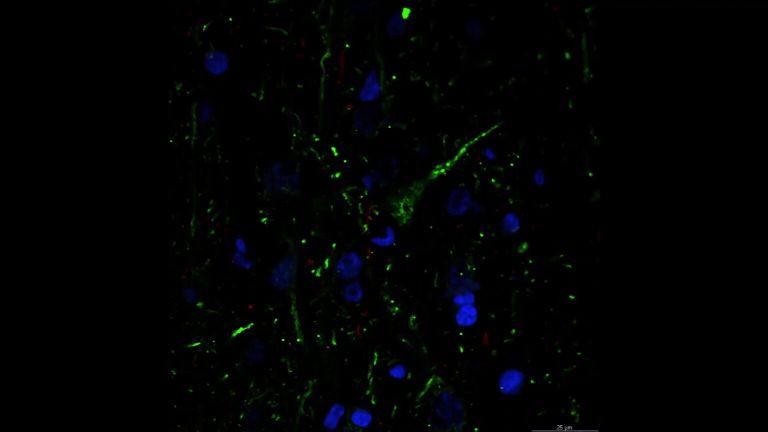

Diese Art der Grundlagenforschung mag so manchem nicht als wirklich bedeutsam erscheinen. Wie relevant kann der Kiemenrückziehreflex einer Schnecke oder das Verdauungssystem eines Krustentieres für den Menschen schon sein? Doch indem wir mit immer besseren Methoden immer genauer die Mechanismen diverser Nervensysteme untersuchen, ergibt sich ein immer feinkörnigeres Gesamtbild: Nervenzellen organisieren sich in Netzwerken. Sie kommunizieren über elektrische Impulse und chemische Botenstoffe. Vom „Sender“ ausgeschüttet werden die Botenstoffe beim „Empfänger“ über Rezeptoren und Ionenkanäle in der Zellmembran wahrgenommen und interpretiert. Kaskaden nachgeschalteter Botenstoffe auf dem Weg zum Zellkern initiieren dort das Auslesen von Genen und damit die Produktion von Proteinen. Diese Proteine ermöglichen die Plastizität – sie machen diese Netzwerke flexibel. Das verändert die Kommunikation der beteiligten Zellen und so schlussendlich das Verhalten. Auch beim Menschen.

Dieses Gesamtbild ist ein mechanistisches und klingt so gar nicht mehr wunderbar: Sind wir Menschen, als Krone der Schöpfung, für die wir uns so gerne halten, nur die Summe der Aktivität unserer Nervenzellen?

Fliegenbewegung

Schauen wir auf ein ganz praktisches Beispiel, gehen wir einfach ein paar Schritte vorwärts. Sobald wir das tun, verschiebt die Eigenbewegung nach vorn das Bild der Umwelt an den Augen vorbei nach hinten. Dieser so genannte „optische Fluss“ muss vom Nervensystem verrechnet werden, sonst kommen wir durcheinander.

Dieses komplexe Problem haben viele Lebewesen, und die Fruchtfliege löst es mit nur drei Zellen pro Hirnhälfte: Diese „HS-Zellen“ reagieren auf eine jeweils präferierte Richtung eines Lichtreizes mit gesteigerter Aktivität, auf die Gegenrichtung mit sinkender Aktivität. Das wiederum hat direkten Einfluss auf die die Laufgeschwindigkeit der Beine. Mechanistisch wird es, sobald man diesen Prozess umdreht, wie es Alex Maus vom Max-Planck-Institut für Neurobiologie getan hat: Indem er die Aktivität der HS-Zellen beeinflusst, kann er das Laufverhalten der kleinen Fliege manipulieren. Anders gesagt, verändert Alex Maus das Verhalten, indem er die Aktivität bestimmter Neuronen beeinflusst.

Das Wunder der Komplexität

Nun verfügt die Fruchtfliege über 100.000 Neurone und der Mensch über 86 Milliarden. Wir sind offensichtlich deutlich komplexer und entsprechend werden Gehirne gern mit der jeweils avanciertesten bekannten Technologie beschrieben. Die Philosophen der Aufklärung dachten gern in mechanischen Prozessen von Wasserpumpen und den Zahnrädern der Uhrmacher. In den 1970ern waren es Computer. Heute sind das die komplexen Netzwerke.

Komplexität ist ein komplizierter Begriff – es zeigt, wie wenig wir erst wissen. Denn wo auch immer wir in den letzten Jahrzehnten einen neuen Mechanismus entdeckt haben, hat er uns immer vor neue Fragen gestellt und oft eine gänzlich neue Welt eröffnet. Winzige Entdeckungen führen plötzlich zu völlig neuen Fachbereichen der Hirnforschung und wir entdecken eine Vielschichtigkeit, die sich niemand vorher hätte vorstellen können. Das bekannteste Beispiel dafür ist vermutlich die künstliche Intelligenz: In den 1960ern waren Computer kurz davor, sie zu erreichen. Dachten die damaligen Computerwissenschaftler zumindest, die damit allerdings nicht künftige Rechner überschätzten, sondern Intelligenz und Bewusstsein unterschätzten.

Recommended articles

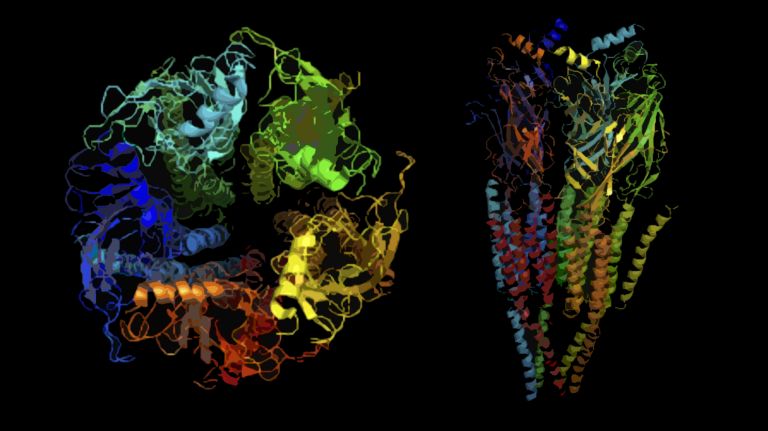

Facetten des Lebens

Das geschieht immer wieder, unlängst zum Beispiel bei einer Entdeckung aus dem Jahr 2020 zum Auslesen der Gene. Darüber wissen wir schon sehr viel: Ein Abschnitt der DNA wird aktiviert, und öffnet sich für die Proteine der Transkriptionsmaschinerie. Ein bestimmter Bereich – also: der Bauplan für ein bestimmtes Protein, denn nichts anderes liefert die DNA – wird ausgelesen und mittels der so genannten. „Boten-RNA“ zu den Proteinsynthesefabriken außerhalb des Zellkerns transportiert, wo die Produktion des Proteins stattfindet. So funktioniert das für jede Zelle. Und steht so in jedem Lehrbuch.

Dann kam besagte Entdeckung. Sie betrifft wirbellose Kopffüßer – Kraken und Tintenfische. Die können offensichtlich auf dem Weg vom Zellkern zur Produktion die Boten-RNA verändern. Zumindest finden sich in ihren Axonen veränderte Proteine, die an die Bedürfnisse dieser bekanntermaßen sehr intelligenten Tiere angepasst sind. Oder, anders formuliert, die Neuronen der Kopffüßer erzeugen durch Korrektur des genetischen Codes „Mutationen“, die nicht das Erbgut im Zellkern betreffen und damit nicht den Organismus der nächsten Generation verändern. Gerade erst freuen wir uns an den technisch-experimentellen Möglichkeiten, die uns die CRISPR/cas-Technik erlaubt, und dann macht uns der Oktopus eine lange Nase.

Das Leben – und besonders das Nervensystem – ist viel wunderbarer, als wir uns das je vorgestellt haben. Denn bei aller Mechanik: Schon einzelne Signale können das ganze System verändern – und damit die Signalverarbeitung. Die heutigen Zahnräder sind hochdynamische Prozesse.

Nase

Nase/Nasus/nose

Das Riechorgan von Wirbeltieren. In der Nasenhöhle wird die Luft durch Flimmerhärchen gereinigt, im oberen Bereich liegt das Riechepithel, mit dem Gerüche aufgenommen werden.

Und nun?

So faszinierend diese Erkenntnisse sind – die Grundlagenforschung hat oft ein Imageproblem: Wen interessiert schon, welche Zahnräder in welche anderen greifen, wenn gerade ein Impfstoff gebraucht wird? Angewandte Forschung scheint viel gewinnbringender zu sein, als das ziellose Generieren von Elementarwissen. Doch das vergisst die Zeitschiene: Was heute nutzlos erscheint, kann morgen höchstrelevant sein: Was Grundlagenforscher in Jahrzehnten über Oligodendrozyten herausgefunden haben, bildet heute die entscheidende Grundlage für Therapien bei Multipler Sklerose. Je mehr wir über die Mechanismen des Zellmetabolismus nach Schädigung lernen, umso besser können wir Schlaganfallspatienten therapieren. Die Relevanz zeigt sich im Zusammenspiel mit der angewandten Wissenschaft. Deren Erfolge werden – manchmal Jahrzehnte später – durch die Grundlagenforschung erst möglich.