Vom Genuss zur Sucht

Ein saftiges Stück Schokokuchen, ein köstliches Menü, das Glas Wein dazu und nicht zu vergessen Sex – all das genießen wir, empfinden dabei Freude und geraten manchmal sogar in ekstatische Zustände. Aus evolutionärer Sicht ist das äußerst sinnvoll, denn Essen, Trinken und Sex dienen unserem Überleben und der Arterhaltung. Daher sollen wir es wiederholen. Möglichst oft. Der Genuss bietet den nötigen Anreiz – er ist für uns Menschen quasi existentiell.

Scientific support: Prof. Dr. Oliver von Bohlen und Halbach

Published: 01.07.2020

Difficulty: easy

- Nahrung, soziale Interaktion, Sex – alles, was dem Überleben und der Arterhaltung dient, kurbelt das Belohnungssystem an, damit wir es möglichst oft wiederholen.

- Ist die Belohnung überraschend oder besser als erwartet, wird vermehrt Dopamin ausgeschüttet. Entspricht sie den Erwartungen, sorgen Serotonin und Endorphine für ruhigen Genuss.

- Ist das Ergebnis eher enttäuschend wird weniger Dopamin freigesetzt. Das Gehirn lernt, diese Erfahrung nicht mehr einzufordern.

- Drogen kapern das Belohnungssystem regelrecht. Sie wirken direkt auf die dopaminergen Nerven und sorgen dafür, dass ein Vielfaches an Dopamin ausgeschüttet wird.

- Zudem vermitteln viele Drogen – etwa Opiate aber auch Alkohol – über die Opiatrezeptoren und das Endorphinsystem Genuss.

- Entscheidend dafür, ob Drogenerfahrungen zur Sucht führen oder Betroffene nach einer Therapie rückfällig werden, sind aber auch andere Bereiche des Gehirns.

- In der individuellen Antwort des Gehirns auf Suchtreize könnte der Schlüssel zu Resilienz und zum Therapieerfolg liegen.

Wie bedeutsam Süchte sind, demonstrieren die aktuellen Zahlen: Laut dem Bundesgesundheitsministerium sind aktuell rund 12 Millionen Menschen abhängig von Tabak, 1,6 Millionen Menschen alkoholabhängig, rund 600.000 Menschen weisen einen problematischen Umgang mit Cannabis und anderen illegalen Drogen auf. Weitere 560.000 Menschen sind internetabhängig. Nicht mit aufgeführt sind Verhaltenssüchte wie Glücksspielsucht oder Spielen im Internet.

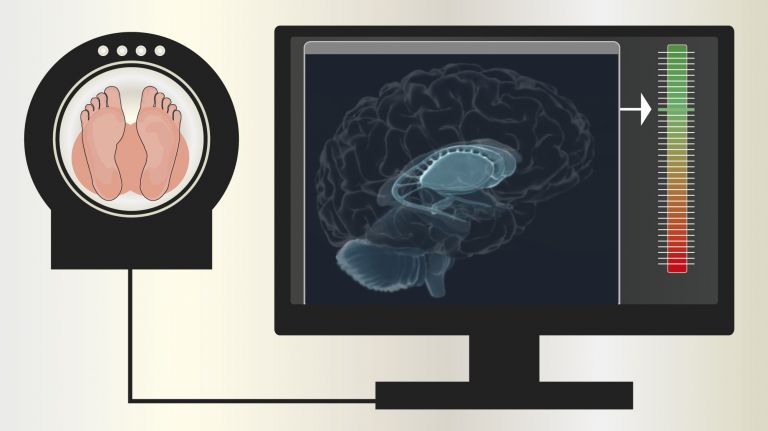

Zentraler Dreh- und Angelpunkt rund um den Genuss im Gehirn ist das Belohnungssystem, bestehend aus verschiedenen Strukturen, die über Nervenbahnen miteinander in Verbindung stehen – im Prinzip wie ein Schaltkreis. Dessen wissenschaftlicher Name lautet „mesocortikolimbisches dopaminerges System“, denn die Hauptrolle spielt der Neurotransmitter Dopamin.

Freigesetzt wird das Dopamin von Neuronen des Ventralen Tegmentums (VTA) im Mittelhirn. Hier beginnt alle Belohnung, doch die langen Nervenfasern der dopaminergen Neurone reichen unter anderem bis in den Nucleus accumbens – einen der tiefen Kerne (Basalganglien) des Großhirns und Dreh- und Angelpunkt des Belohnungssystems. Dort setzen die Neurone des VTA ihr Dopamin vor allem dann frei, wenn eine Belohnung besser war als erwartet – unabhängig davon, ob es sich um Nahrung, Sex oder – inzwischen eben auch – Drogen handelt.

Bewertung der Belohnung

Erreichen entsprechende Impulse – der Schokokuchen, das köstliche Menü – von Großhirn und limbischem System das ventrale Tegmentum (einkommender Reize), findet dort anhand der Feuerrate der dopaminergen Neurone eine Bewertung des Geschehens statt: „Besser als erwartet“ sorgt für eine hohe Feuerrate und damit eine hohe Dopaminausschüttung im Nucleus accumbens. Ist die Belohnung eher durchschnittlich, weil genauso wie erwartet, wird die Nahrungsaufnahme immer noch als belohnend erlebt, denn sie setzt im Nucleus accumbens noch andere Botenstoffe frei, zum Beispiel Serotonin und Endorphine, die den „ruhigen Genuss“ vermitteln.

Ist die Nahrung, die soziale oder sexuelle Interaktion schlechter als erwartet, nimmt die Entladungsrate der dopaminergen Neurone dagegen ab. Entsprechend wird im Nucleus accumbens dann weniger Dopamin freigesetzt. Das ist eine gute Sache, denn das Gehirn „verlernt“ so, sich weiter auf enttäuschende Nahrung oder Interaktion auszurichten.

Vom Genuss zur Sucht

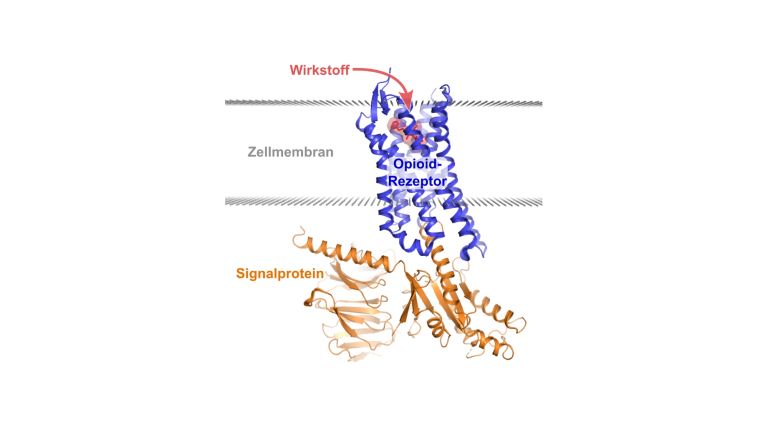

Doch genau das misslingt bei Drogen mit Abhängigkeitspotenzial: Sie wirken direkt an den dopaminergen Nervenzellen und setzen immer Dopamin frei, auch wenn ihre Wirkung weder überraschend noch „besser als erwartet“ war. Schlimmer noch, selbst die Reize, die dem Drogenkonsum regelhaft vorausgehen – das Klingen der Gläser oder der Geruch des Lieblingsgetränks – können eine Dopaminausschüttung bewirken. Und so das Verlangen nach dem Suchtmittel auslösen. Darauf kommen wir noch zurück. Zusätzlich wirken viele Drogen wie etwa Opiate, aber auch ▸ Alkohol, zusätzlich auf Opiatrezeptoren ein und führen so zu einem nochmals verstärkten Genuss des Suchtmittels.

Die Kehrseite von Vorfreude und Genuss sind also Süchte: das starke Verlangen und die zunehmend verminderte Kontrolle über den Drogenkonsum – entgegen aller andersartiger Vorsätze. Genau das sind auch Kriterien zur Sucht in den offiziellen Bewertungssystemen psychischer Störungen ICD-10 und DSM 5.

Je länger der Suchtmittelkonsum anhält, umso stärker wird er zur Gewohnheit – die sich auch neurobiologisch niederschlägt: Wurde im Fall des Genusses noch das ventrale Striatum aktiv, zu dem auch der Nucleus accumbens gehört, aktivieren Suchtreize eher dorsal gelegene Bereiche der Basalganglien – die mit fast automatisch ablaufenden Handlungsmustern verbunden sind.

Weitreichende Folgen

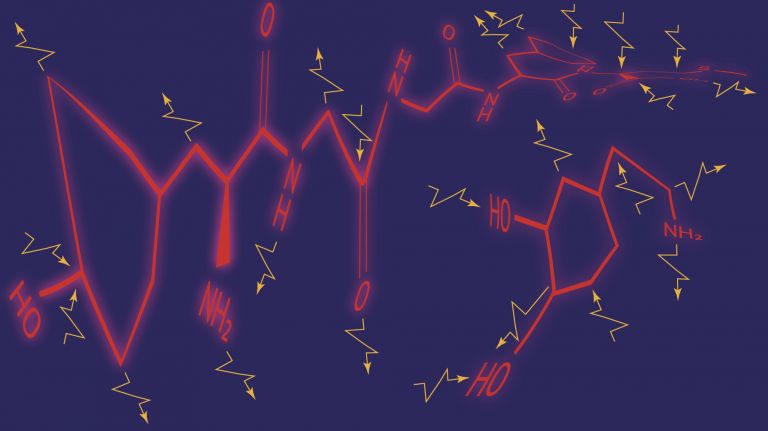

Unterschiedliche Substanzen haben unterschiedliche Effekte im Gehirn: Wie viele andere Drogen auch, verändert Alkohol die Wirkung der Neurotransmitter GABA (Gamma-Aminobuttersäure) und Glutamat in Cortex und Kleinhirn. Letzteres ist unter anderem für die Bewegung zuständig – daher das Torkeln und die verwaschene Sprache. Chemische Substanzen wie ▸ Ecstasy führen zu einer starken Ausschüttung des Neuromodulators Serotonin: Gefühle werden dadurch intensiver wahrgenommen. ▸ Kokain und ▸ Amphetamine wirken derart intensiv auf die Neurone des Nucleus accumbens, dass das Dopamin nicht, wie eigentlich üblich, rasch wieder aufgenommen wird, sondern deutlich länger im synaptischen Spalt verbleibt. Das bedeutet, dass sich die stimulierende, das Glücksgefühl fördernde Wirkung verlängert. All diese Substanzen kapern also regelrecht das Gehirn und sprechen das Belohnungssystem überdurchschnittlich stark an: Alkohol erhöht die Dopaminausschüttung um 50 bis 100 Prozent, Kokain sogar um 1.000 Prozent. Kein Wunder, dass Menschen ein so starkes Verlangen entwickeln und schnell die Kontrolle über ihren Konsum verlieren.

Über die genannten Botenstoffe und Hirnbereiche hinaus beeinflussen Drogen Neurotransmitter wie Serotonin, Noradrenalin, Glutamat und GABA, sowie eine Vielzahl von Neuromodulatoren, die anregend, euphorisierend oder auch beruhigend wirken können. Ihre Wirkung entfalten sie auch an Hirnregionen wie der Amygdala und dem Hippocampus. Damit sind wir bei zwei Eckpfeilern unserer Persönlichkeit: Die Amygdala ist unter anderem für die emotionale Färbung einer Erinnerung zuständig, der Hippocampus für unser Erinnerungsvermögen.

Serotonin

Serotonin/-/serotonin

Ein Neurotransmitter, der bei der Informationsübertragung zwischen Neuronen an deren Synapsen als Botenstoff dient. Er wird primär in den Raphé-Kernen des Mesencephalons produziert und spielt eine maßgebliche Rolle bei Schlaf und Wachsamkeit, sowie der emotionalen Befindlichkeit.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Nucleus

Nucleus/Nucleus/nucleus

Nucleus, Plural Nuclei, bezeichnet zweierlei: Zum einen den Kern einer Zelle, den Zellkern. Zum zweiten eine Ansammlung von Zellkörpern im Gehirn.

Dopamin

Dopamin/-/dopamine

Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff des zentralen Nervensystems, der in die Gruppe der Catecholamine gehört. Es spielt eine Rolle bei Motorik, Motivation, Emotion und kognitiven Prozessen. Störungen in der Funktion dieses Transmitters spielen eine Rolle bei vielen Erkrankungen des Gehirns, wie Schizophrenie, Depression, Parkinsonsche Krankheit, oder Substanzabhängigkeit.

Mesolimbisches System

Mesolimbisches System/-/mesolimbic pathway

Ein System aus Neuronen, die Dopamin als Botenstoff verwenden und das entscheidend an der Entstehung positiver Gefühle beteiligt ist. Die Zellkörper liegen im unteren Tegmentums und ziehen unter anderem in die Amygdala, den Hippocampus und – besonders wichtig – den Nucleus accumbens, wo sie ihre Endköpfchen haben.

Der Absturz

Nach dem High folgt meist das Tief, was sich für viele Menschen anfühlt, als fielen sie in ein Loch. Die Neurotransmitterspeicher wurden völlig entleert und die vermeintliche Lösung ist: noch mehr Stoff! Doch mit jeder Zufuhr verändert sich die Empfänglichkeit der Rezeptoren, also der Andockstellen der Neurone für Botenstoffe. Von Alkohol ist bekannt, dass er Rezeptoren des hemmenden Botenstoffes GABA direkt beeinflusst – sie brauchen künftig stärke Impulse, um aktiviert zu werden. Umgekehrt blockiert Alkohol die Glutamat-Rezeptoren, deren Sensibilität sich entsprechend erhöht. Mit dieser Gegenregulation hat sich der Körper an einen Grunddurchsatz von Alkohol gewöhnt. Fällt der plötzlich weg – bei schwer alkoholkranken Personen reicht schon die Abstinenz über Nacht – ist das Verhältnis von GABAerger Hemmung und glutamaterger Erregung aus dem Gleichgewicht und es kommt unmittelbar zu Entzugserscheinungen. Die veranlassen dann viele Betroffene, morgens gleich wieder zum Glas zu greifen.

Dr. Anne Beck, Leiterin der AG „Emotional Neuroscience“ an der Berliner Charité, sieht den Unterschied zwischen Genuss und Sucht an dem Punkt, wo „Menschen, die wirklich abhängig sind, ein unstillbares Verlangen empfinden, das nicht mehr als positiv bezeichnet werden kann. So gibt es Drogenabhängige, die parallel weinen, während sie ihre präferierte Droge konsumieren. Was als Belohnung begann, wird dann als massive Belastung empfunden, „aus dem Haben-Wollen ist ein Haben-Müssen geworden.“ Und aus einem bewussten Ziel eine automatisierte Gewohnheit.

Die Sucht als Lernprozess

Gewohnheit ist hier ein Schlüsselwort. Dr. Beck erklärt das so: "Sucht erklärt man auch oft über verschiedene Lernprozesse, die ein neurobiologisches Korrelat haben. Viel läuft dabei über Konditionierungsprozesse: Bei einem Drogenkonsum wird ja beispielsweise übermäßig viel Dopamin ausgeschüttet und so bekommen parallel auch alle anderen Reize drum herum besondere Wichtigkeit. Geschieht das häufiger, werden Süchtige auf diese Reize konditioniert und es kann passieren, dass beispielsweise automatisch konsumiert wird, sobald man auf eine Party kommt: Die Atmosphäre, die Geräusche, alles, was mit dem Konsum assoziiert ist, kann alleine schon ein Verlangen auslösen. Diese Lernprozesse sind wahrscheinlich bei allen Drogen gleich.“

Patienten würden dies auch als „Suchtgedächtnis“ beschreiben, das durch Drogenreize aktiviert wird – und es den Menschen enorm schwer macht, von der Droge loszukommen: Die Sucht ist wie eine Brille der Wahrnehmung. So haben laut Dr. Beck einige Patienten beobachtet, dass es keinen Tatort gibt, bei dem nicht ein Glas Alkohol getrunken wird. Wer nicht alkoholkrank ist, würde das gar nicht bemerken. So erklärt sich auch, warum Menschen selbst nach einer längeren Phase der Abstinenz wieder rückfällig werden: Die allgegenwärtigen Impulse erhöhen den Drang enorm.

Recommended articles

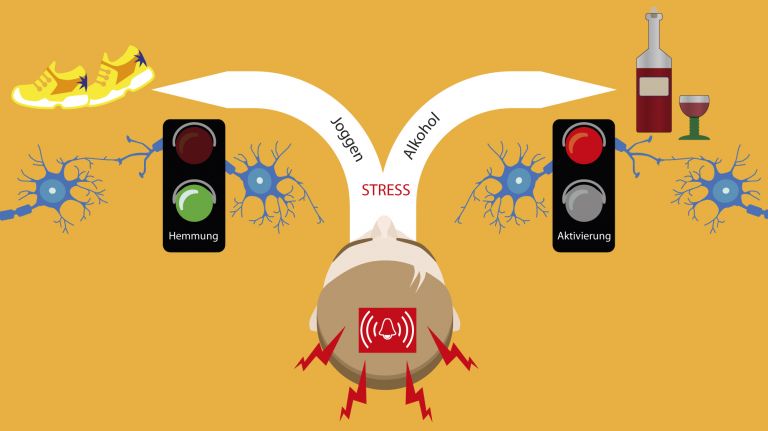

Stress und Gene

Doch Sucht ist noch komplexer: Neben psychischen und sozialen Einflüssen spielen Stressfaktoren und genetische Vulnerabilitäten – also die „Anfälligkeit“ durch eine ungünstige genetische Kombination – bei der Entwicklung von Suchterkrankungen eine große Rolle.

Zum Beispiel sind die besonders „Trinkfesten“ besonders gefährdet, alkoholabhängig zu werden, da ihnen die Warnzeichen fehlen, wenn sie zu viel konsumieren – und gerade diese Trinkfestigkeit hat auch erbliche Komponenten.

Auch die Funktionsweise des dopaminergen Systems ist genetisch mitbedingt. Bei Abhängigkeitserkrankungen kann von einer circa 50-prozentigen genetischen Mitverursachung der Erkrankungen gesprochen werden. Sucht ist also tatsächlich keine reine Willensfrage, sondern eine Kombination aus vorhandener Verfügbarkeit einer Substanz, externen Faktoren wie Stress oder schwierigen Lebensumständen und einer genetischen Veranlagung.

Was heilt die Krankheit?

Was genau dazu führt, dass manche Menschen es schaffen, ihre Sucht zu überwinden, ist bis heute nicht ganz genau geklärt – zu vielfältig sind die Einflussfaktoren. Aber gerade hier wird besonders intensiv geforscht.

„Normalerweise schauen wir immer, was die Risikofaktoren sind“, sagt Anne Beck. „Dabei ist es auch sehr wertvoll zu untersuchen, welche Mechanismen der Resilienz, also der Widerstandskraft, es gibt. Zum Beispiel wissen wir – und das klingt zunächst einmal paradox –, dass wenn Süchtige in bestimmten Hirnarealen besonders stark auf Suchtreize ansprechen, was sogar ein Stück weit protektiv wirken kann, dann reagiert nicht einfach nur das Belohnungssystem, sondern Hirnregionen, die besonders durch bedrohliche Reize angesprochen werden. Gerade Menschen mit Alkoholabhängigkeit, die nach der Entgiftung abstinent bleiben konnten, reagieren auf die Suchtreize besonders stark im Bereich der Amygdala. Diese ist unter anderem dafür zuständig, so etwas wie Gefahr zu vermitteln. Wichtig ist auch, dass diese Hirnareale parallel zum Belohnungssystem reagieren. Menschen mit solchen Reaktionen scheinen es tatsächlich besser zu schaffen, im Alltag abstinent zu bleiben. Die Therapie sollte an dieser Stelle helfen, diese schützenden Mechanismen zu stärken.“

Die wichtigste Botschaft ist auf jeden Fall die Erkenntnis, dass Sucht eine Erkrankung ist, an der die Betroffenen nicht „schuld“ sind – viele Menschen konsumieren Drogen ohne abhängig zu werden. Auch die konsumierte Menge reicht nicht aus, um eine Erkrankung festzustellen – es gibt Menschen, die relativ viel konsumieren, ohne abhängig zu sein. Entscheidende Kennzeichen der Suchterkrankungen sind dagegen

- das starke Verlangen

- der Kontrollverlust

- die Entwicklung von Toleranz gegenüber der Drogenwirkung

- das Auftreten von Entzugssymptomen beim plötzlichen Absetzen

- das Vernachlässigen anderer Aktivitäten

Darin sind sich die internationalen Krankheitsklassifikationen einig.

Die große Frage ist, wie der Patient den Weg aus der Sucht schaffen kann. Dr. Anne Beck erklärt hierzu, dass es zunächst am wichtigsten sei, sich Risikosituationen bewusst zu machen. Dann kann es schon reichen, an der altbekannten Kneipe vorbeizulaufen – obwohl die Aufmerksamkeit davon natürlich wie magisch angezogen wird.

Im Großen und Ganzen geht es darum, alle mit der Droge assoziierten Anreize zu vermeiden oder ihren Einfluss zu minimieren, ▸ umzulernen und alternative Quellen der Belohnung zu erlernen. Das allerdings ist alles andere als einfach und erfordert eine fachkundige therapeutische Behandlung.

Zum Weiterlesen:

- Beck, Anne et al. Effect of brain structure, brain function, and brain connectivity on relapse in alcohol-dependent patients. Archives of General Psychiatry 2012;69(8): 842-52. ( zum Abstract )

- Genauck, Alexander et al. Reduced loss aversion in pathological gambling and alcohol dependence is associated with differential alterations in amygdala and prefrontal functioning. Scientific Reports 2017 Nov 24;7(1):16306. ( zum Volltext )

- Neurologen und Psychiater im Netz über die genetische Vulnerabilität von Suchterkrankungen: Alkoholsucht als Erkrankung