Dopamin und Endorphin: Stoffe, die süchtig machen

Die Wechselwirkung von Dopamin und Endorphinen treibt uns an und macht uns glücklich. Kein Wunder, dass diese Stoffe auch beim Kontrollverlust beteiligt sind.

Scientific support: Prof. Dr. Karl Mann

Published: 01.07.2020

Difficulty: easy

- Die Botenstoffe Dopamin und Endorphin sind innerhalb des neuronalen Belohnungsnetzwerkes dafür verantwortlich, Glücksgefühle zu erzeugen.

- Dopamin wird vor allem durch überraschende, positiv assoziierte Reize freigesetzt. Das treibt uns an, bestimmte Handlungen zu vollführen – darunter Essen, Trinken oder Sex.

- Endorphine führen zu einem entspannten Wohlgefühl, etwa nach dem Essen.

- Drogen wirken mitunter ähnlich wie Botenstoffe oder regen den Körper an, sie vermehrt auszuschütten. Das Belohnungssystem des Gehirns verändert sich dadurch nachhaltig.

- Bei Suchtkranken sind vor allem Anpassungen in neuronalen Belohnungsschaltkreisen dafür verantwortlich, dass Betroffene ein starkes Verlangen nach der Droge verspüren.

Je überraschender ein Effekt, umso besser. Und schließlich folgt das Happy End. Dieses Schema ist nicht etwa das Rezept für einen erfolgreichen Kinofilm, sondern beschreibt vereinfacht, wie das menschliche Belohnungssystem funktioniert.

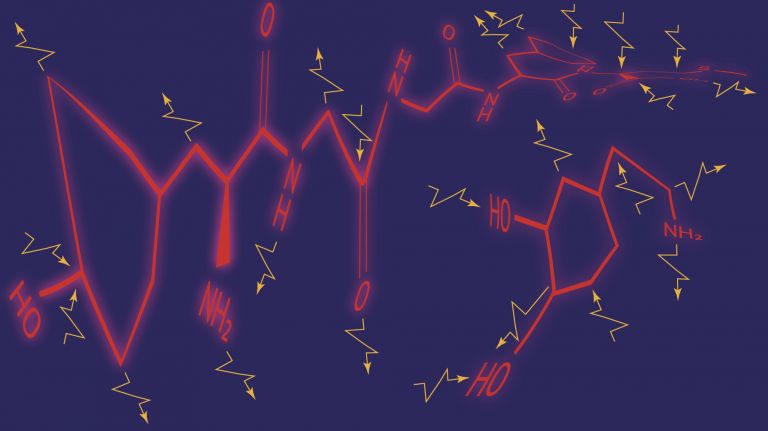

Zwei äußerst einflussreiche Komponenten innerhalb dieser Maschinerie sind Dopamin und Endorphine. Dabei handelt es sich um Botenstoffe, die die Kommunikation von Nervenzellen untereinander steuern und beeinflussen. Die Neurotransmitter, wie Fachleute diese molekularen Werkzeuge nennen, docken dazu an die passenden Rezeptoren auf den Nervenzellen an. Endorphine hemmen so zum Beispiel die Weiterleitung von Reizen – und fungieren auf diese Weise etwa als körpereigenes Schmerzmittel, können aber auch Glücksgefühle auslösen.

Dopamin ist dagegen eher indirekt für positive Gefühle verantwortlich: „Dopamin steht am Anfang einer molekularen Kaskade, die schließlich zu Zufriedenheit und sogar Euphorie führen kann“, sagt Andreas Heinz, Suchtmediziner an der Charité in Berlin. Immer wenn wir bestimmte Dinge machen, etwa Essen, Trinken, Lernen oder Sex haben, wird der Neurotransmitter im Gehirn ausgeschüttet. Gewissermaßen belohnt der Körper damit bestimmte Handlungen, die letztlich dafür sorgen, dass wir am Leben bleiben und uns fortpflanzen. Dabei hilft, dass Dopamin quasi nie zufrieden ist – um aus der Sicht des Moleküls zu sprechen. Stattdessen treibt es uns an, immer noch mehr zu erreichen.

Die Belohnung durch Dopamin erfolgt dabei nicht nur während der Handlung selbst, sondern zu großen Teilen bereits im Vorfeld – dann, wenn sich die Handlung ankündigt. Heinz erinnert in diesem Kontext an den berühmten Pawlowschen Hund: Bei ihm reichte ein Glockenton aus, um den Speichelfluss anzuregen. Dem Wissenschaftler Iwan P. Pawlow war es gelungen, im Gehirn des Hundes den akustischen Reiz mit Essen zu verknüpfen, indem er stets die Glocke vor Futtergabe angeschlagen hatte. „Sobald der Klang ertönt, geht der Dopaminspiegel hoch“, erklärt Heinz. Und zwar umso stärker, je unerwarteter der Reiz erfolgt. Wenn das Tier schließlich frisst, sinkt die Konzentration von Dopamin wieder. „Die Begierde erlischt im Moment ihrer Erfüllung“, zitiert Heinz in diesem Zusammenhang den französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan. Dann sorgen andere Botenstoffe für Zufriedenheit und ein Glücksgefühl – man denke an die wohlige Trägheit nach dem Essen. „Hier spielen nun Endorphine eine wesentliche Rolle“, so Heinz. Strömen sie in großen Mengen durch den Körper, vermögen sie sogar, in eine Art euphorischen Rauschzustand zu versetzen.

Drogen auf Opiat-Basis haben gleiche oder sehr ähnliche chemische Strukturen wie Endorphine und lösen daher im Körper vergleichbare Prozesse aus. Die eigentlich sehr komplexen neuronalen Belohnungspfade werden umgangen, und der Konsument verspürt rasch Glück und Zufriedenheit. Aber auch bei anderen Drogenklassen gilt: „Man kann davon ausgehen, dass Endorphine immer beteiligt sind, wenn es um das Erzeugen dieses Wohlgefühls geht“, erklärt Rainer Spanagel, Suchtexperte am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI). Alkohol setzt zum Beispiel ebenfalls nicht unerhebliche Mengen an Endorphinen frei. Und Mäuse, denen die entsprechenden Opioidrezeptoren fehlen, reagieren vollkommen anders auf die verschiedenen Drogen als ihre normalen Artgenossen. Die Details solcher Zusammenhänge sind aber noch unklar. Spanagel erinnert daran, dass sich die Mechanismen nicht nur auf zwei Botenstoffe reduzieren lassen: „Bei den Belohnungsprozessen im Gehirn ist stets ein vielfältiger Cocktail an Neurotransmittern beteiligt.“

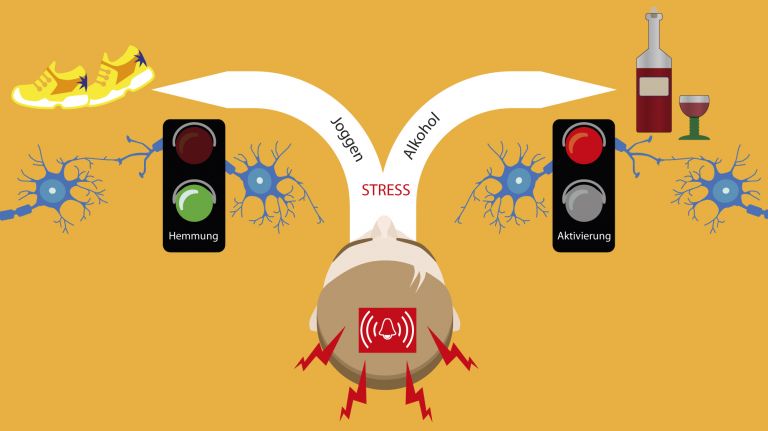

Drang nach Happy End

Eins steht aber fest: Der durch Drogen ausgelöste positive Erlebniszustand hält in der Regel nicht lange an. Wenn man so will, ist also das Happy End nur von kurzer Dauer, der Film beginnt wieder von vorne – und zwar mit absehbarer Handlung: Drogenabhängige verspüren ein immer stärkeres Verlangen nach der Substanz. Der Körper giert danach, den Glückszustand wieder zu erreichen. Hier macht vor allem Dopamin dem Suchtkranken das Leben schwer: Durch Drogen wird der Botenstoff vermehrt ausgeschüttet – durch Amphetamine bis zu zehnmal so viel wie etwa durch Geschlechtsverkehr. Das Belohnungssystem stumpft dadurch auf Dauer ab. Fast ausschließlich die Droge vermag nun noch, Glücksgefühle auszulösen. Und zwar gilt das unabhängig von der Substanz. Selbst Handlungen wie Glücks- oder Computerspiel verändern das Belohnungssystem nachhaltig.

Wie beim Pawlowschen Hund verknüpft das Gehirn zudem drogenassoziierte Reize mit der Belohnung. Es reicht aus, dass abhängige Menschen ihre Droge – etwa ein Glas Wein, eine Spritze oder einen Glückspielautomaten – sehen, damit die molekulare Belohnungskaskade im Gehirn anspringt. Dopamin wird freigesetzt und signalisiert bevorstehende Glücksgefühle. Damit diese auch eintreffen, muss die Droge konsumiert werden. Gut dokumentiert sind diese Wirkmechanismen in Experimenten mit Ratten: Tiere, bei denen Teile des Belohnungsnetzwerks beschädigt waren, die auf Dopamin reagieren, werden nicht abhängig.

Recommended articles

Erschwerte Bedingungen

Insbesondere während eines Entzugs spüren Suchtkranke die Macht und die vielfältigen Auswirkungen eines veränderten Belohnungsnetzwerkes. In Experimenten mit alkoholabhängigen Ratten konnten Spanagel und sein Kollege Wolfgang Sommer, ebenfalls Suchtexperte am ZI, zum Beispiel zeigen, dass es unterschiedliche Dopaminphasen des Entzugs gibt: „In den ersten ein bis drei Tagen ohne Alkohol weisen die Tiere einen stark verminderten Dopamingehalt im Gehirn auf“, so Sommer. Es fehlte die Belohnung durch den Alkohol. Dopaminmangel geht üblicherweise einher mit Freudlosigkeit und Niedergeschlagenheit und teilweise auch mit körperlichen Entzugserscheinungen wie Schwitzen und Zittern. Das alles sind Risikofaktoren für einen Rückfall.

Anschließend schlug die Dopaminsituation in den Gehirnen der Ratten allerdings ins Gegenteil um. Nach rund drei Wochen hatten die Tiere einen erhöhten Dopaminspiegel. Das führt in der Regel zu Impulsivität und vermindert die Fähigkeit zur Verhaltenskontrolle. „Das kennen wir von Menschen, die an ADHS leiden; auch sie weisen erhöhte Dopaminkonzentrationen auf“, sagt Sommer. Tatsächlich gilt ADHS bereits seit Langem als Risikofaktor für eine Suchterkrankung.

Dass im Gehirn von alkoholabhängigen Menschen ähnliche Prozesse ablaufen wie bei den Ratten, darauf deuten Untersuchungen an verstorbenen Patienten hin. Auch hier fanden die Forscher – je nach Entzugsphase – Hinweise auf eine erhöhte oder verminderte Konzentration an Dopamin in Hirnarealen, die für die Verhaltenskontrolle wichtig sind. „Man kann davon ausgehen, dass sich diese Zustände über einen langen Zeitraum immer wieder ändern“, so Sommer. Das beobachten er und seine Kollegen auch am Verhalten der Patienten: Manchmal sind sie niedergeschlagen und antriebslos, dann wieder rastlos und impulsiv.

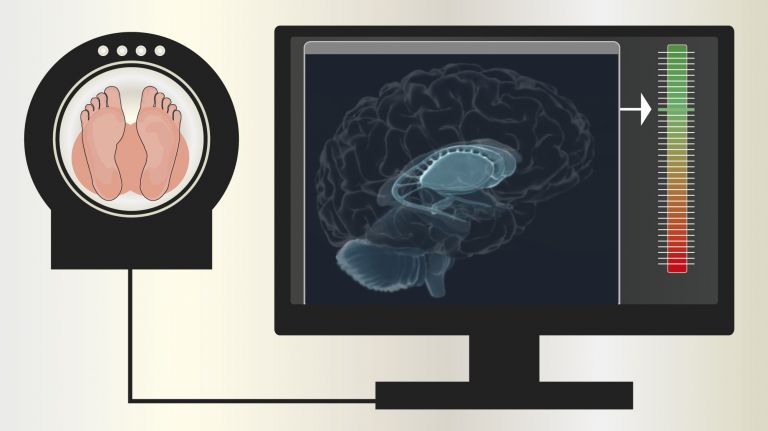

Bei den Anpassungen im Gehirn von Suchtkranken handelt es sich also nicht um starre neurochemische Veränderungen, sondern um dynamische Vorgänge über bestimmte Suchtzyklen hinweg. Diese Tatsache erschwere die Suche nach geeigneten Medikamenten, merkt Spanagel an: „Man müsste eigentlich immer den biomolekularen Zustand des Gehirns kennen, um passende Mittel geben zu können.“ Davon ist man aber noch weit entfernt. Und selbst wenn das möglich wäre, so ist es unwahrscheinlich, dass man nur ein, zwei Botenstoffe wieder ins Lot bringen muss. Denn neben den neurochemischen Prozessen spielen auch Umwelteinflüsse, soziale, und erbliche Faktoren eine Rolle. Aber Sommer ist optimistisch: „Vieles deutet darauf hin, dass sich ein suchtkrankes Belohnungssystem wieder in einen funktionaleren Zustand überführen lässt.“ Für Menschen mit einer Abhängigkeit besteht also Hoffnung auf ein echtes Happy End.

Zum Weiterlesen:

- Darcq E., Kieffer BL.: Opioid receptors: drivers to addiction?, 2018, Nat Rev Neurosci 19(8):499-514. ( zum Volltext )

- Hirt N. et al.: Convergent evidence from alcohol-dependent humans and rats for a hyperdopaminergic state in protracted abstinence, 2016, PNAS; 113 (11): 3024-3029;6 ( zum Volltext )

- Holmes A., e. al.:. Phenotypic analysis of dopamine receptor knockout mice; recent insights into the functional specificity of dopamine receptor subtypes. 2004, Neuropharmacology 47(8):1117-34. ( zum Abstract )

![Intranasales Insulin induziert einen Anstieg des [11C] Racloprid-Bindingspotentials im Striatum, was auf eine Abnahme des synaptischen Dopamin-Spiegels hinweist.](https://www.thebrain.info/sites/default/files/styles/scale_768_w/public/teaser/PM_Insulin%20Dopamin.jpg?itok=65z0d1qB)