Wie die Schleiereule die Wissenschaft auf die falsche Fährte führte

Ja, wir wissen bereits sehr viel über das Gehirn. Aber wir wissen unendlich viel noch nicht, wenn es etwa um den Aufbau bestimmter funktionaler Schaltkreise geht. Grundlagenforschung ist daher nach wie vor wichtig – doch genauso wichtig ist der Kontext: Jedes Tier ist optimal an seine evolutionäre Nische angepasst und verfügt über entsprechen optimierte neuronale Schaltkreise. Wird die Evolutionsbiologie missachtet, entstehen daher manchmal folgenreiche Fehlinterpretationen, die Forschende über Jahrzehnte in die Irre gehen lassen. Lehrbücher und die großen Fachzeitschriften wie „Science“ und „Nature“ sind voll davon – sagt Benedikt Grothe, Neurobiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München und am Max-Planck-Institut für Neurobiologie. Ein Interview über falsche Schlüsse, von der Schleiereule bis zum Fangschreckenkrebs und ihre Folgen. Und was wir dennoch von Spezialisten lernen können.

Published: 01.10.2023

Difficulty: easy

- Auch äußerst elegante Experimente können zu falschen Schlussfolgerungen führen. Dies war bei der Schleiereule der Fall, deren Methoden zur Schallortung leichtfertig auf den Menschen übertragen wurden.

- Um Forschungsgelder einzuwerben, betonen manche Wissenschaftler den praktischen Nutzen ihrer Arbeit für den Menschen allzu sehr, obwohl zunächst „nur“ am Tiermodell gearbeitet wird.

- Wenn Forscher gegenüber der Presse spekulieren können sie damit übertriebene Erwartungen fördern.

Benedikt Grothe, geboren 1962, ist Professor für Neurobiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein Schwerpunkt liegt auf der Verarbeitung von Schallinformationen im Gehirn von Säugetieren, insbesondere im Zusammenhang mit der räumlichen Lokalisation von Schallquellen. Als einer der Gründer des Bernstein Center for Computational Neuroscience hat Grothe Theoretiker und experimentell arbeitende Forschende zusammengebracht, die mit neuartigen Methoden Modelle des Gehirns erschaffen und testen.

Herr Prof. Grothe, Sie forschen zur Neurobiologie des Hörens. Und Sie sagen, die Schleiereule ist ein Paradebeispiel dafür, wie Hörprinzipien falsch und irrtümlich auf den Menschen übertragen wurden. Was ging bei der Schleiereule schief?

Aus Beobachtungen von Eric Knudsen und Masakazu Konishi an der Schleiereule in den 70er Jahren leitete man allgemeine Prinzipien des Hörens auch der Säugetiere und damit des Menschen ab. Es ging dabei insbesondere um die Schallortung, also die Frage, woher wir – und andere Landwirbeltiere – wissen, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Von links hinten oder von rechts unten zum Beispiel. Psychophysiker hatten schon vorher postuliert, dass wir Schall über eine Art räumliche Karte im Gehirn lokalisieren. Knudsen und Konishi zeigten, dass die Eule tatsächlich eine solche Karte für die räumliche Information des Schalls benutzt. Diese wird durch Verrechnung der Signale von den beiden Ohr errechnet. Im Gehirn haben die Vögel entsprechende ortsspezifische Neuronen, die nur auf akustische Reize aus einer bestimmten Raumrichtung, reagieren. Das waren bestechend elegante Arbeiten. Atemberaubend schön.

Das klingt doch großartig. Wie kam es dann zu einer Fehldeutung dieser Experimente?

Man vermutete schnell, dass alle Säugetiere – und auch der Mensch –, den Schall so orten. Das Prinzip „Schleiereule“ ist als generelles Hörprinzip in die Lehrbücher eingegangen, nicht zuletzt, da es bereits in den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts theoretische Überlegungen gab, die in die selbe Richtung gingen. Die schienen durch die Ergebnisse von Knudsen und Konishi bestätigt zu sein. Aber die Schleiereule ist ein hoch angepasstes, besonderes Tier. Das fängt schon damit an, dass sie asymmetrische Ohren hat. Das linke Ohr liegt etwas oberhalb der Augen und ist leicht abwärtsgerichtet, das tiefere rechte dagegen leicht aufwärts. Und nur, falls jemand die Ohren auf Fotos nicht findet: Vögel haben keine Ohrmuschel. Ihr Gehörgang ist lediglich ein kurzes Rohr, dessen Öffnung bei der Schleiereule mit speziellen Federn verdeckt ist. Dadurch kann die Schleiereule die Ankunftszeit des Schalls für die Errechnung der Schallposition in der Horizontalen, gleichzeitig aber die Unterschiede der Schallintensität für die vertikale Positionsbestimmung verwenden. Wir Säuger haben dagegen symmetrische Ohren und nutzen beide Parameter nur für die Schalllokalisation in der Vertikalen. Das ist nicht die einzige Besonderheit: Die Schleiereule hat anders als viele Säugetiere auch keine beweglichen Ohren. Und die Augen sind nicht wie eine Kugel, sondern eher wie eine Laterne geformt und dadurch fast unbeweglich. Das macht den komischen, starren Blick der Tiere aus. Und deshalb rucken sie den Kopf, wenn sie etwas hören, statt wie wir die Augen zu bewegen und Sakkaden zu machen. Das bedeutet aber: Ohren und Augen sind bei der Schleiereule immer auf das Gleiche ausgerichtet, etwa eine raschelnde Maus in der Wiese. Zudem sind bei Vögeln – wie auch bei Reptilien und im Gegensatz zu uns Säugern – die beiden Paukenhöhlen miteinander akustisch gekoppelt, was weitere schallpositionsabhängige Auswirkungen hat. Das Tier ist folglich ein Superspezialist. Man muss die Frage stellen: Hören wir wirklich genauso wie dieser Vogel, der nachts zielgenau und pfeilschnell Mäuse fangen kann?

Also hat man die Evolution zu sehr aus dem Blick verloren, zu vorschnell von der Schleiereule auf den Menschen geschlossen?

Die letzten gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Vogel lebten vor 340 bis 360 Millionen Jahren. Ohren zum Hören von Luftschall sind aber erst vor etwa 200 - 220 Millionen Jahren entstanden. Sie entstanden also unabhängig voneinander bei den Vorfahren der Vögel und bei den frühen Säugern. Das muss man wissen und das mahnt zur Vorsicht. Die Ohren, aber auch die Prinzipien der Signalverarbeitung in den aufsteigenden Hörbahnen – also der neuronale Apparat im Gehirn, der Schallsignale auswertet –, haben sich bei Vögeln und Säugern getrennt entwickelt.

Das Wissen über die Evolution ist aber leider nicht so weit verbreitet. Ich muss meinen Studierenden immer wieder vor Augen führen, wie dramatisch bedeutsam dies ist, damit wir keine falschen Schlüsse ziehen.

Recommended articles

Ist die Causa „Schleiereule“ also kein Einzelfall. Ist in den Lehrbüchern noch mehr falsch?

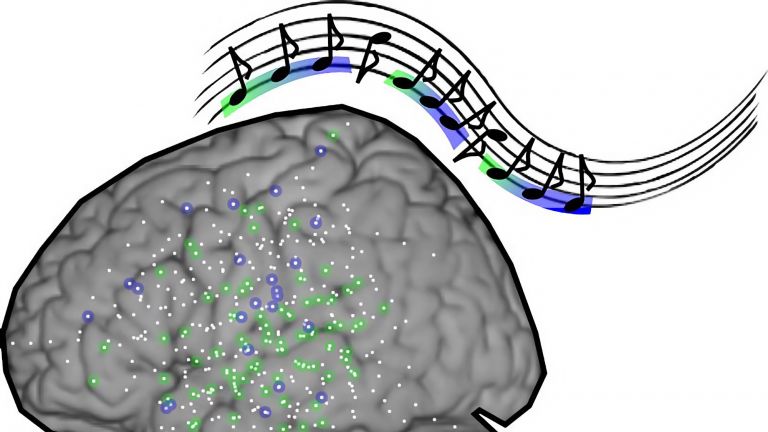

Ja, das geht rein bis in die Publikationen in „Science“ und „Nature“. Da werden der Vogel und der Mensch verglichen und es werden falsche Schlüsse gezogen. Je nach Art steht der Vogel den kognitiven Fähigkeiten der Säugetiere, wie man etwa bei Raben beobachten kann, in nichts nach. Vielleicht ist er sogar in den meisten Fällen überlegen (schließen wir den Menschen einmal aus). Und wir haben unter den Vögeln auch Sprachlerner, nämlich die Papageien. Sie lernen wie wir die Sprache durch Feedback. Das heißt durch Hören, lautmalerische Wiederholung und den Abgleich der motorischen Steuerung der Vokalisation. Das ist ungewöhnlich. Sonst ist der Spracherwerb im Tierreich eher stereotyp und angeboren. Nun ist der Spracherwerb des Menschen bisher noch schlecht verstanden. Aber dessen ungeachtet hieß es zuletzt in einem Review in „Science“, dass die Areale im Gehirn von Papageien und Menschen, die für die Vokalisation zuständig sind, homolog seien, also denselben Ursprung hätten. Das ist aber ausgeschlossen, wenn man unser Wissen über den Verlauf der Evolution der Wirbeltiere und ihrer Gehirne berücksichtigt. Da die letzten gemeinsamen Vorfahren eben 340 bis 360 Millionen Jahre alt sind und noch keine Ohren hatten, konnten sie folglich auch nicht vokalisieren.

Vielleicht liegen solche Fehldeutungen auch daran, dass Gelder für nicht direkt medizinisch relevante Grundlagenforschung in vielen Ländern, beispielsweise in den angelsächsischen Ländern, deutlich schwerer zu bekommen sind als das derzeit – noch? – bei uns der Fall ist. Wenn Sie Geld vom National Institute of Health für die Vogelforschung haben wollen, ist die Versuchung groß zu behaupten, die neuronalen Areale, die die Vokalisationen steuern seien bei Papagei und der Mensch identisch. Vogel und Menschen werden gleichgesetzt, aus politischen Gründen, obwohl es biologisch gesehen falsch ist.

Und weil Grundlagenforschung immer um ihre Daseinsberechtigung ringen muss. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Müssen Sie in Ihren Anträgen für Ihre Forschungen an Wüstenrennmäusen und Fledermäusen auch Parallelen zum Menschen ziehen und den mutmaßlichen Nutzen herausstellen, damit sie bewilligt werden?

Zum Glück ist die Forschungsförderung in Deutschland immer noch ein sehr offener Prozess. Unsere Forschung ist nie in Frage gestellt worden, obwohl sie gerade keines der fünf Modelltiere von Maus bis zur Fruchtfliege in den Mittelpunkt stellt. Es spielt keine große Rolle, wie relevant ein Versuchsvorhaben für die medizinische Forschung ist.

Ich schaue aber mit Sorge nach Großbritannien, wo wir gerade erleben, wie sich so etwas in kurzer Zeit sehr unglücklich entwickeln kann. Dort werden nur noch bestimmte gesellschaftlich und medizinisch relevante Themen finanziert. Dann verliert man ein Fundament in der Forschung und gerade das umfassende aktuelle Wissen, das nötig ist, um Ergebnisse richtig in ihren Kontext einzuordnen, geht verloren.

Es ist aber hierzulande doch auch ein steter Konflikt. Etwa sagte die frühere Wissenschaftsministerin, man sollte nur noch das in der Wissenschaft fördern, was eine direkte gesellschaftliche Relevanz hat. Das ist der Tod von Wissenschaft.

Und die Politik und Öffentlichkeit möchten natürlich auch sehen, dass die Forschung sich in Innovationen übersetzen lässt. Wie groß ist der Erwartungsdruck?

Das Interesse daran ist natürlich groß. Das habe ich selbst gemerkt, als ich in einem Interview gegenüber einem Journalisten sagte, dass Schwerhörigkeit nicht nur am Haarzellverlust liege, sondern seine Gründe auch im alternden Gehirn habe. Es kann verschiedene Schallquellen schlechter voneinander trennen und vielleicht könnte man – so spekulierte ich – in diese Mechanismen eines Tages pharmakologisch eingreifen. Nach zweimaligem Abschreiben des Artikels jenes Journalisten durch andere wurde ich auf einmal zu einem Mediziner, der eine "Hörpille" entwickelt hat. Körbeweise kamen die Briefe. Die Tagesthemen wollten aktuell über uns berichten. Und noch anderthalb Jahre später war diese Geschichte nicht aus der Welt. Ich erlebte, wie die Großmutter meiner Frau ihrem Sohn heftige Vorwürfe machte, weil er ihr diese "Hörpille" noch nicht besorgt hatte.

Was für Anwendungsbezüge sehen Sie denn bei Ihrer Forschung im SFB870 „Bildung und Funktion neuronaler Schaltkreise in sensorischen Systemen“?

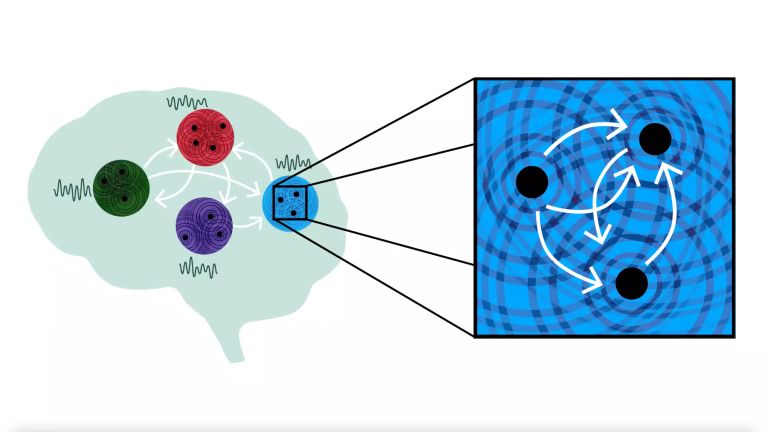

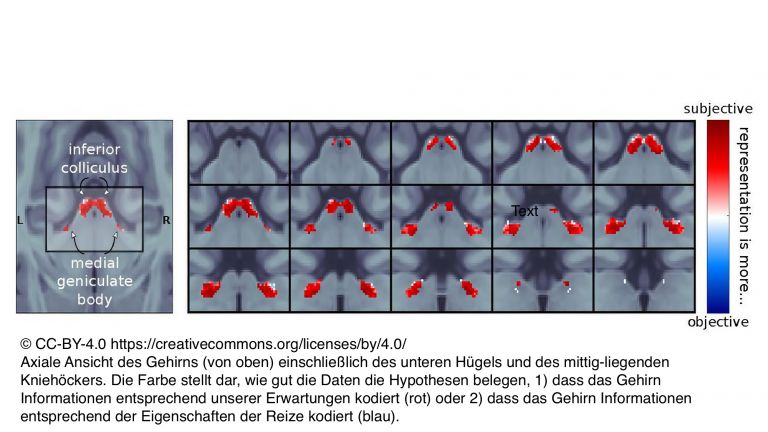

Uns beschäftigt unter anderem intensiv die Frage, wie der Mensch den Schall lokalisiert. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Vieles davon, aber noch nicht alles, ist publiziert. So viel ist sicher: Es funktioniert gerade nicht wie bei der Schleiereule. Wir haben keine Hörkarte im Gehirn, die wie beim Vogel neuronal errechnet wird. Dem entsprechend haben wir keine Neuronen, die nur bei einem Geräusch aus einer definierten Raumposition aktiv werden.

Können Sie mehr verraten, auch was das für die Anwendungsforschung bedeuten könnte?

Vereinfacht gesprochen ist unsere Wahrnehmung relativ und nicht absolut. Sie beruht auf einem relativen und dynamischen Vergleich der Informationen zwischen linkem und rechtem Ohr. Interessant ist: Zwar können wir isoliert präsentierte, einzelne Schallereignisse sehr gut lokalisieren. Aber bereits ein einziger, eine Sekunde vorab präsentierter Schall kann 30 bis 40 Grad Fehler in der Abschätzung, wo sich eine Schallquelle befindet, bewirken. Akustischer Kontext verändert unsere Positionsbestimmung. Sie ist nicht absolut, sondern relativ – im Gegensatz zur Eule. Das hat wieder evolutive Gründe: Wir, wie alle Säugetiere, haben uns aus kleinen, nachtaktiven ersten Säugern des frühen Jura entwickelt. Die mussten sich vor den Sauriern verstecken und dafür nur unterscheiden, ob ein Geräusch eher von links oder von rechts kommt. Sie waren Fluchttiere, keine Jäger. Dazu reichte ein einfacher Vergleich zwischen linkem und rechtem Ohr völlig aus. Eine exakte Lokalisation – beispielsweise mit Hilfe einer neuronalen Hörkarte, wie bei den Vögeln – hat sich bei den Säugern nicht entwickelt. Doch je weiter die beiden Ohren bei sehr viel später größer werdenden Säugerarten auseinander lagen, desto besser klappte das räumliche Hören, ohne die neuronale Kodierungsstrategie zu verändern. Es haben sich also zum gleichen Problem, nämlich zu erkennen, woher ein Geräusch kommt, bei Vögeln und Säugern andere Lösungen entwickelt. Total spannend. Und das hat Folgen: Wenn ein Vogel vor einer Stereoanlage sitzen würde, hörte er die Töne aus beiden Lautsprechern getrennt. Wir hören einen Klang. Solche Erkenntnisse müsste man bei der Steuerung von Hörgeräten und Cochleaimplantaten berücksichtigen.

Wie denn?

Bei der Mehrheit der heute erhältlichen Cochleaimplantate haben das linke und rechte Gerät nichts miteinander zu tun. Wenn die beiden aber miteinander synchronisiert werden und damit ein Vergleich zwischen rechtem und linkem Ohr ermöglicht wird, dann wird räumliches Hören möglich. Das zeigen neueste Ergebnisse aus Tierversuchen. Bei Hörgeräten gibt es nun die ersten Produkte, die Informationen von beiden Seiten miteinander abgleichen. Die Nutzer sagen, dass sie damit viel besser hören, vor allem, wenn es mehrere Schallquellen im Raum gibt, also beispielsweise, wenn im Restaurant viele Leute durcheinanderreden.

Und könnte man, da wir relative Hörer sind, auch Schwerhörigkeit ausgleichen?

Zumindest teilweise, wir orten den Schall ja in erster Linie, indem wir die Informationen zwischen linkem und rechtem Ohr abgleichen, also über den Unterschied der Laufzeit, die der Schall bis zu dem jeweiligen Ohr braucht. Braucht er zum linken Ohr länger als zum Rechten, muss die Schallquelle eher rechts sein. Diese zeitliche Auflösung gelingt uns im Alter schlechter, weil bestimmte Synapsen im Innenohr verloren gehen. Ich kann aber nachhelfen, indem ich das Signal für das linke Ohr etwas verzögere – dann kann auch ein schlecht hörender, älterer Mensch wahrnehmen, dass bestimmte Geräusche beispielsweise von rechts kommen. Das würde vor allem die Unterscheidung von mehreren sprechenden Personen in einem Raum erleichtern. Da unsere Forschung zeigt, dass wir relative und keine absoluten Schalllokalisierer sind, sollte uns die Interpretation derart manipulierter Signale eigentlich keine großen Probleme bereiten. Hier liegen ungeahnte Möglichkeiten.

…Jedenfalls, nachdem man das Prinzip „Schleiereule“ als Besonderheit erkannt hat. Sind Tiermodelle insofern immer eine heikle Näherung, um die sensorische Wahrnehmung des Menschen zu verstehen, weil ja immer einige Millionen Jahre der Evolution dazwischen liegen?

Nicht unbedingt. Man muss nur die Evolutionsbiologie kennen und die Biologie im Allgemeinen beachten. Sehen Sie, es gibt ganz verrückte Tiere. Vor knapp zehn Jahren geisterte die Meldung durch die Presse, die Fangschreckenkrebse würden viel besser farbensehen als wir. Man hatte nämlich 12 verschiedene Typen von Farbrezeptoren mit Farbstoffen für verschiedene Wellenlängen bei ihnen entdeckt. Wir haben dagegen nur die drei Farbstoffe Blau, Rot und Grün in den Zapfen des Auges. Aber wir errechnen uns spektrale Informationen aus den drei Farbrezeptoren und sehen ja auch weiß und lila, ohne dass wir Farbrezeptoren dafür haben. Das erfordert Rechenarbeit für unser Gehirn. Und siehe da, es stellte sich bald heraus, die Fangschreckenkrebse sehen Farben sogar sehr ungenau – sie könne kleine Farbunterschiede schlechter unterscheiden. Dafür aber reagieren sie sehr schnell auf verhaltensrelevante Farbmuster. Mit ihren zwölf Farbstoffen erledigt das Auge eine Aufgabe, die bei uns das Gehirn erledigt. Die Krebse können sehr schnell entscheiden und sich zum Beispiel schnell davonmachen, wenn ein Feind auftaucht. Die Peripherie der Sinnesorgane ist schon auf die Biologie abgestimmt.

Oft werden für Tierversuche ja in der Toxikologie Mäuse, Ratten und Kaninchen verwendet, in der Genetik sind es der Fadenwurm, die Maus, das Huhn, die Fruchtfliege und der Zebrafisch. Sind das denn die richtigen Kandidaten?

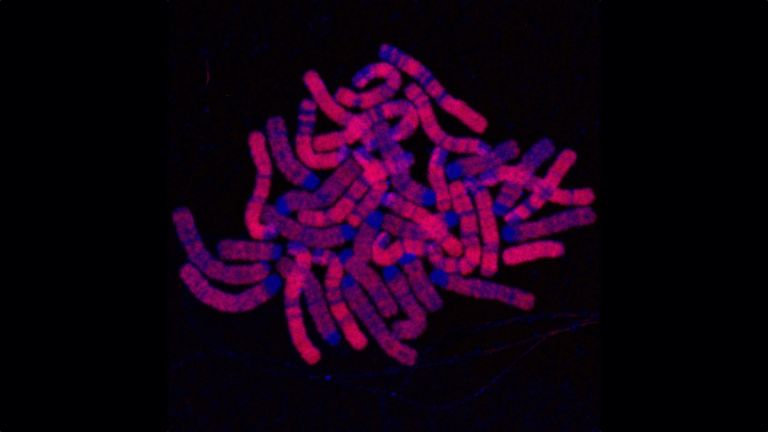

Bei einigen dieser Tiere hat man das Erbgut schon früh entschlüsselt und konnte entsprechend genetische Veränderung nutzen. Das hat aber leider zu einer Verengung der Forschung auf diese "Modellorganismen" geführt. Die Maus ist zum Beispiel beim Hören kein gutes Tiermodell. Sie kann uns Menschen nämlich fast nicht hören, da sie für die tiefen Frequenzen unserer Sprache taub ist. Die Wüstenrennmaus hört den Spektralbereich unserer Sprache dagegen schon.

Ich erwarte aber, dass man sich in den kommenden Jahren in der Wahl der Tiermodelle wieder verbreitert und genauer überlegt, welches Tier zu welcher Fragestellung passt. Denn die genetischen Werkzeuge haben sich durch die Genomik sowie neue Techniken – beispielsweise seit Erfindung der Genschere CRISPR/Cas – deutlich verbreitert.

Haben Sie Angst davor, dass Sie immer mehr unbeantwortete Fragen vor sich haben und Ihnen die Zeit davonläuft?

Ich weiß, viele Kollegen und Kolleginnen denken, man müsse eine Sache als Wissenschaftler abschließen, um beruhigt in den Ruhestand gehen zu können. Aber wir Wissenschaftler kratzen doch nur an der Oberfläche. Wir wissen viel und verstehen wenig – hat Wolfgang Prinz einmal treffend gesagt. Und es kommen neue Erkenntnisse, die meine Forschungen relativieren werden, weil wir für unsere Experimente immer reduktionistisch unterwegs sind. Das wird zwar besser: Früher arbeitete man am anästhesierten Tier, heute immerhin häufiger am lebenden und sich verhaltenden Tier, aber immer im Labor, bislang praktisch nie in der realen Welt.

Die gute Nachricht als alternder Wissenschaftler ist doch: Nichts hat Bestand! Nichts ist in Stein gemeißelt. Also, steigt man als Forscher ein und irgendwann steigt man einfach wieder aus und andere machen weiter. Es gibt auch noch genug zu tun …